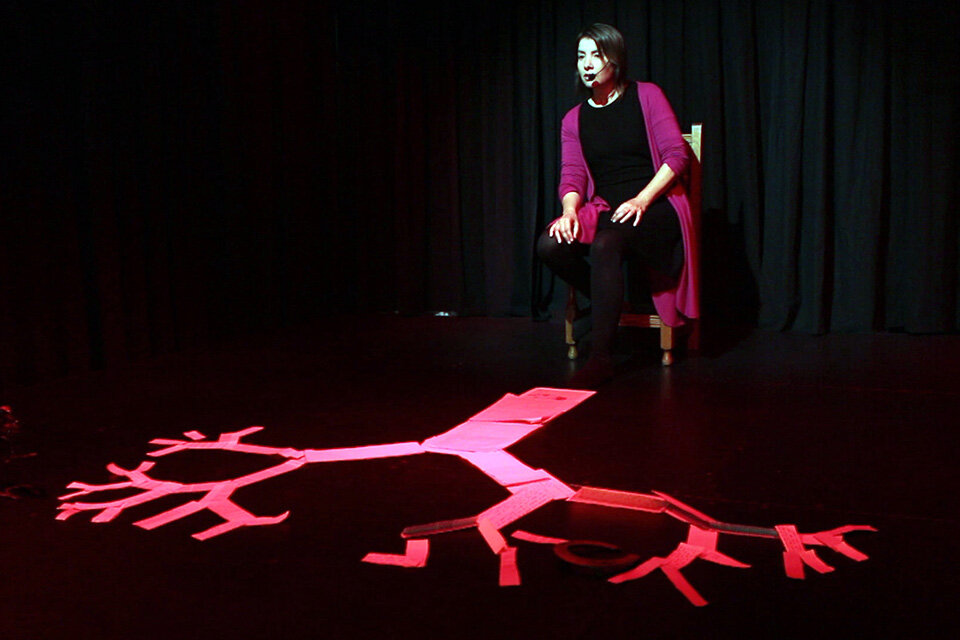

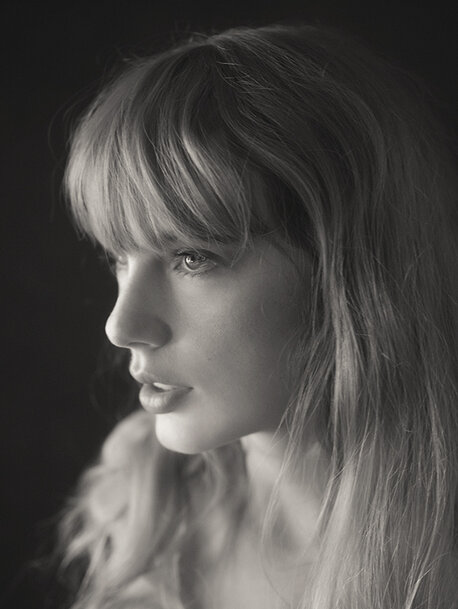

Fue la palabra la que eligió a María Buenadicha Gómez: bien puede pensarse su afecto por la narración oral de esta manera. Amante de las historias y de los libros, relatar surgió en ella de manera casi natural. La narradora española visita Rosario con Pájaros, algunos desastres de una guerra, donde repasa algunos hechos ocurridos durante la Guerra Civil Española, a través del relato oral, la poesía y la música. Hoy a las 20.30, el Túnel 4 del Centro Cultural Parque de España (Sarmiento y el río) recibe a María Buenadicha, con entrada gratuita (el ingreso es solo para mayores de 18 años), en el marco del Plan Ciudadano de Lectura Rosario Lee.

“Los pájaros son más un símbolo del alma; más que por la migración, del alma de las personas, cuyas vidas acabaron durante la Guerra Civil en España. Al principio de la Guerra Civil, todo fue incluso más descontrolado y cruel, si bien siguió siendo así. En ese momento fue cuando mataron a mi abuelo; se secuestraban personas a las que se dejaban abandonadas, muertas, en medio del campo y en muchos sitios. Y luego de eso, ha habido mucho silencio. Yo soy la pequeña de seis hermanos, mi hermana mayor me saca 20 años, y un poco he sido la que empezó a preguntar”, comenta María Buenadicha a Rosario/12.

“Mi padre me empezó a contar, y allí se destapó la caja de Pandora; empezaron a salir muchísimas cosas, que es lo que yo cuento en el espectáculo. Cuento sobre mi abuelo, pero también sobre lo que pasó en mi pueblo y en toda la zona. Porque mi padre trabajaba para la Administración de Justicia, y tuvo acceso a diferentes expedientes de personas que habían fusilado, había muchos maestros, labradores, gente del lugar, y pudo conocer sus nombres, los de sus viudas, los de los hijos huérfanos. Todo eso, pues, está un poco en el olvido. Acá, en Argentina, creo que se ha hecho un ejercicio de memoria bastante más potente que en España. En España, ahora, estamos los nietos, casi que recuperando todo eso y nos cuesta mucho, porque hay mucha gente que no quiere recordar”, continúa.

-Tu apreciación sobre cómo la memoria es trabajada en Argentina supone un vínculo; y me parece que hay un correlato inevitable, en este sentido como en otros, entre ambos países.

-Tienen muchas similitudes; además de que hay mucha gente que se tuvo que venir para acá. Toda esta historia la vengo trabajando desde hace bastantes años y, precisamente, ha sido con narradores y narradoras argentinas, a través de videollamadas, en un taller al que me apunté, y donde empecé a contar la historia. Cada semana, iba contando y contando, y fue eso también lo que me dio el empuje final, para terminar de cerrarlo y de lanzarme. Porque no ha sido fácil, es una historia muy personal, sobre mí y sobre mi familia; entonces, no es como contar un cuento popular, sino que tiene otra carga emocional. Y todas estas personas que me escuchaban, a través de la pantalla, estaban muy atentas e interesadas. Y eso creo que también tiene que ver con el tipo de conciencia que se tiene por acá sobre la memoria y sobre los desaparecidos. Me sentí muy arropada, y me ayudó mucho a sacarlo; o sea, precisamente fueron argentinas y argentinos quienes sirvieron también como de colchón, para yo saltar con esta historia. Y por eso también estoy aquí ahora.

-Estuviste en la Feria del Libro en Buenos Aires, imagino que tu narración debe despertar un diálogo posterior e inevitable.

-Cuando terminé la función, hubo gente que me contaba sobre sus abuelos, que eran republicanos y que vinieron para acá; o incluso familiares de desaparecidos de acá, de Argentina, que no tenían nada que ver con España. Al final, la historia es una historia personal, pero a la vez universal, porque es algo que se ha ido repitiendo, y en todas partes del mundo.

-¿Cómo te decidiste por la narración oral?

-A mí siempre me han contado mucho, me ha contado mucho mi padre, me contaba mucho mi madre, en mi casa siempre se contaban muchas historias. Ya en el colegio me encantaba contar historias, y desde niña me encantaban las bibliotecas. Yo nací en Ávila, pero esto surgió en Gran Canaria, donde terminé viviendo tras estudiar la carrera de Psicología. Buscando trabajo, surgió en una biblioteca la posibilidad de hacer una actividad con los chavales y de contarles un cuento. A partir de ahí, conté uno, dos o tres cuentos, y cuando me daba cuenta, pues estaba como una hora contándolos. Y empezó a surgirme trabajo. Enseguida mis compañeras bibliotecarias me dijeron: “María, esto es lo tuyo”. La vida me llevó a esto. Por otro lado, yo no tenía idea de contar nada sobre memoria histórica ni nada de esto; es decir, fue algo que me empezó a pasar a partir de los 30 años, ahora tengo 45. Cuando me empecé a interesar por la memoria histórica y a preguntar a mi padre, fue como entender que era algo que tenía que contar sí o sí; casi que me eligió la historia a mí. Yo siempre he contado mucho cuento popular, cuento literario, cuento para las infancias, pero luego fue llegando todo esto, y como era parte de mi historia, vi que era necesario para mí y para toda la sociedad, ¿no? Porque, sobre todo en España, es difícil recuperar la memoria. No todo el mundo está dispuesto.