Es difícil, sino imposible, separar política y literatura en Argentina en el siglo XIX. De algún modo, eso ya queda planteado en el programa de la Generación del 37, por ejemplo, en la “Advertencia a las Rimas” de Esteban Echeverría, líder y figura prominente de la Joven Argentina. Allí se plantea que el Desierto, sí, con mayúscula, digamos, esa entelequia construida entre el fulgor romántico y la especulación extractivista avant la lettre, constituía “nuestro más pingüe patrimonio” y estaba destinado a ser el lugar de donde se extraería tanto la riqueza de la nación por construirse, finalmente (cumpliendo la promesa de los revolucionarios de mayo de 1810), como la belleza a partir de la cual se podría armar una literatura nacional. Copiar la belleza natural era, en sí, garantizar la belleza poética: de ahí el poema fundante de toda esta aventura, “La cautiva”. De ahí también su contracara obligada, la fealdad realista y tajante de “El matadero”, recién publicado en el último tercio del mentado siglo. Literatura y política van de la mano, precisamente, porque una necesita a la otra: armar la patria es armar también sus libros, sus poemas, su épica, o retratar sus fondos para hacer con eso el fondo, el contenido. La forma podía variar, pero se volvía obligatorio acomodarse a las veleidades de una pampa que nacía a las letras como si fuese creación de sus autores. Sarmiento va a volver a esa idea en el segundo capítulo de Facundo, con el objetivo de hacer más explícito el doble valor de lo escrito, obra de entretenimiento y regocijo del espíritu, pero también llamado a la acción: si el paisaje constituía el trasfondo de la acción, “La cautiva” también dejaba en claro que esa acción puntual tantas veces invocada era la lucha contra la barbarie natural, la cual se manifestaba en la figura del indio. Otra vez: belleza y programa económico, hasta mitad del siglo XIX, al menos, son indistinguibles. Lo que empujó a Lucio V. Mansilla a visitar, en 1870, el territorio de los ranqueles, uno de los muchos pueblos originarios contra los que había que luchar para dominar el territorio nacional y organizar una estética, tenía que ver con otra cosa.

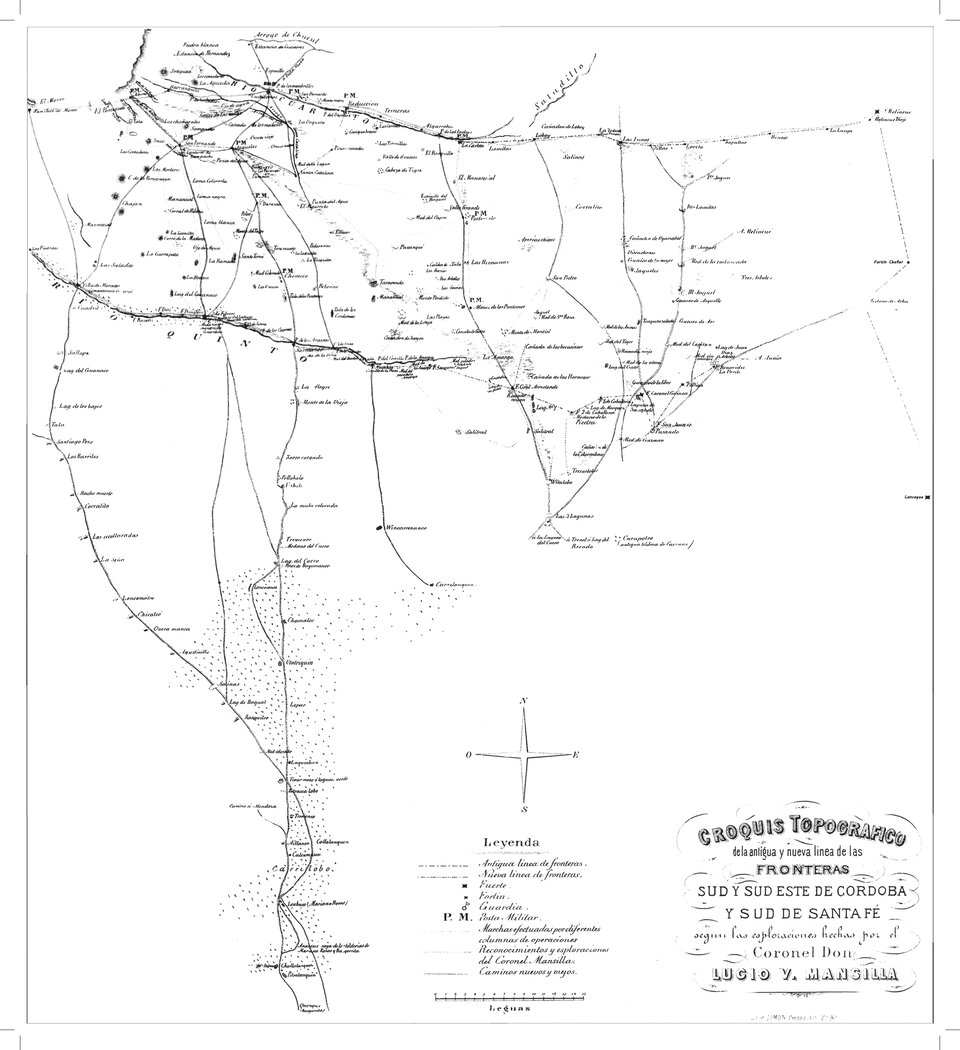

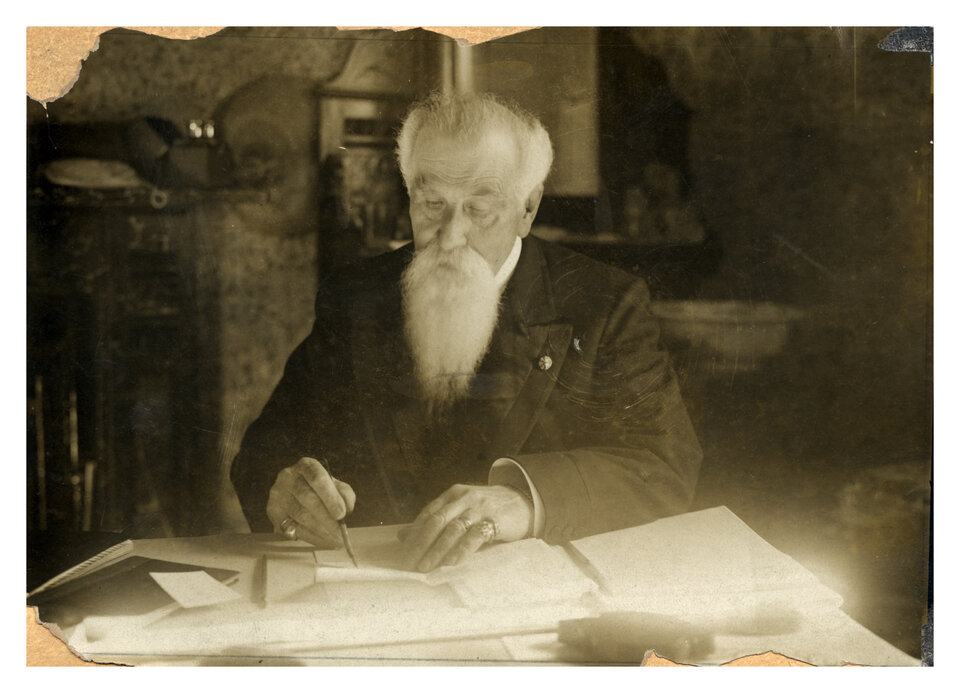

En parte, capricho; en parte, defensa de su buen nombre; en parte, especulación política. Pero, también, lo que empujó al más díscolo de los Mansilla, al sobrino de Rosas y dandy por definición del mundillo porteño, lo que realmente terminó por inclinarlo a la aventura es el interés y encuentro con esos intrigantes habitantes de Tierra Adentro (así bautizó a lo que quedaba por fuera de la frontera del mundo civilizado), es la honesta curiosidad de toparse con esos otros y ver de qué manera vivían, cómo pensaban y, sobre todo, qué anécdotas tenían por contar o de las cuales él, ajeno a cualquier tipo de tedio vital (muy de moda en esos tiempos), podía participar. Una excursión a los indios ranqueles se convierte así un libro imposible de clasificar, tan variopinto como su contrapartida lógica, el ya mencionado Facundo, pero menos amigo de la dicotomía sarmientina de civilización y barbarie y mucho más proclive al matiz, a dejarse sorprender, a reflexionar acerca de los valores de su propio mundo. Sin por eso abandonarlo, es claro. Sin por eso dejar de asombrarse de los comportamientos de los ranqueles, de hablar de su mal olor, de sus caricias que parecían golpes, de sus particulares adaptaciones de las costumbres europeas que los propios porteños también adaptaban y adecuaban. La colección Colihue Clásica, dirigida por Mariano Sverdloff y con la coordinación en el área argentina y latinoamericana de Soledad Quereilhac, acaba de publicar una edición revisada y anotada del clásico de Mansilla, acompañado de una larga introducción y con un nutrido apéndice, todo fruto del trabajo de Claudia Roman, investigadora de Conicet y profesora de literatura argentina en la Universidad de Buenos Aires. Libro que cuenta, también, con el adjunto necesario para comprender su espíritu de aventura: el croquis topográfico armado por Mansilla y publicado en la primera edición en libro (estrictamente, en dos tomos) de Ranqueles, a finales de 1870.

En definitiva, en su tiempo, estas crónicas publicadas a modo de cartas a Santiago Arcos en La Tribuna, uno de los principales diarios de Buenos Aires, podían llegar a cumplir un rol dentro del conocimiento geográfico y hasta cuasi etnográfico de Occidente, tal como lo prueba el galardón que recibió en 1875 por parte del Congreso Geográfico Internacional de París. Sin embargo, leer a Mansilla hoy es recuperar las tensiones silenciadas por la historia con aquellos habitantes nativos de nuestro suelo que habrían de encontrarse con el cariz más bárbaro de la civilización en la campaña de Roca, en 1879. Casi una década antes, el cultor de modales extraños y vestimentas llamativas, el coronel designado a cuidar la frontera que se lanza a la ratificación de un posible tratado de paz con aquel “enemigo interno” para disipar las dudas acerca de su carácter temperamental, es el vivo testimonio en contra de la política racista que se había instalado definitivamente como proyecto del Estado nación. Testimonio no del todo planificado de que, del otro lado de la ilustre frontera, había costumbres, morales, ceremonias, burocracias, amores, grescas, poses y hasta historias tan atractivas como las de este lado. ¿Por qué aniquilar ese mundo rico sin conocerlo, sin tratar de tender algún vaso comunicante? Presa del estupor, también, Lucio hizo lo que pudo. No por nada, en el cierre a Ranqueles, anota: “No hay peor mal que la civilización sin clemencia”.

DE ROSAS A ROUSSEAU

Lucio V. Mansilla era, en sí mismo, una cosa rara. Sobrino de Juan Manuel de Rosas por parte de madre, era hijo de Lucio Norberto Mansilla, de origen liberal, héroe de la batalla de Vuelta de Obligado que reforzó el poder político de quien fuera su cuñado “encadenando” el Paraná. Enviado de joven a trabajar a la estancia de uno de sus tíos, castigo recibido por intentar escaparse a Montevideo para desposar a un primer, gran amor, Lucio V. es descubierto por Lucio N. en la lectura furtiva de El contrato social de Rousseau. Señala Claudia Roman en su introducción a este volumen que tal hecho precipita los acontecimientos hasta el punto de que el padre, entendiendo el interés del hijo, lo reubica en un particular viaje a Europa que comienza en Calcuta y termina en Londres y París. De ese viaje volvería en 1851 para, tiempo después, ver cómo el poderío de su tío caía en la batalla de Caseros el 3 de febrero de 1852. Sería acompañado, esta vez, a otro tipo de exilio por el boletinero del Ejército Grande, ese quien habría de ser su contrincante predilecto en lo que a ideas se refiere: Domingo F. Sarmiento.

Asentado de nuevo en el país, no sin sus escándalos (como la invitación en 1856 a un duelo nunca realizado con José Marmol, motivado por el descontento que le había producido a Lucio la representación de su madre en Amalia), Mansilla termina como militar encargado de la defensa de la frontera sur de Córdoba bajo el mando del comandante general Arredondo. A finales de la década de 1860, Sarmiento, impulsado como candidato a presidente por el propio Lucio, accede al cargo de primer mandatario y, en lugar de nombrarlo ministro de Guerra, lo manda a luchar a la frontera, mal o bien, como un subordinado. Será allí que, fruto de algunos escándalos (como el fusilamiento de un desertor recurrente sin consulta a sus superiores), toma la decisión, también, individual, de ratificar un tratado de paz con los indios ranqueles, ubicados al norte de la provincia de La Pampa, en el territorio alrededor de la laguna de Leubocó.

“El texto de Mansilla se publicó por primera vez entre mayo y septiembre de 1870, en el diario porteño La Tribuna. En esas páginas, tenía la forma de una serie de cartas que Mansilla enviaba, casi infaltablemente a diario, a su amigo Santiago Arcos, de quien dice, en el primer tramo de su relato, no tener noticias”, señala Claudia Roman en torno al comienzo de la publicación de Una escursión a los indios ranqueles (así, con “s”) en el medio dirigido por Héctor Varela. “Hay muchos motivos para que esas cartas se publiquen en un diario tan conocido: Mansilla habla sobre un viaje a las fronteras que había sido y era noticia, porque implicaba la ratificación de un tratado de paz con varios caciques, como Mariano Rosas, Baigorrita y Ramón. Hacia 1870, el territorio argentino no tenía exactamente la forma con que lo conocemos hoy y el Estado nacional no tenía dominio absoluto sobre ese territorio. Más bien, ocurría lo contrario. De hecho, por esos años, varios pueblos originarios, cada uno de los cuales tenía su propia estructura política, afinaba la posibilidad de constituir una ‘confederación indígena’ opuesta al Estado blanco. Las fronteras eran noticia todo el tiempo: los ataques de uno y otro lado, las ‘visitas’ y saqueos de ‘indios’ e ‘indios amigos’, las avanzadas militares, las misiones religiosas y las pequeñas anécdotas vinculadas con todo tipo de intercambio de alianzas políticas, comerciales, amorosas, todo eso se leía en diferentes secciones de los diarios”.

Mansilla transforma las largas esperas en la búsqueda de establecer contacto con los caciques, sobre todo, con Mariano Rosas, en motivo de digresiones que enriquecen cada entrega. Sus crónicas a modo de epístolas ganan popularidad hasta tal punto que, luego de terminadas, Varela habrá de impulsar su salida en un libro con el citado croquis en dos pesados volúmenes. Así como lo ratificará luego el prefacio a la edición de 1890 de Daniel García Mansilla, su sobrino, hijo de su hermana Eduarda, otra escritora, Ranqueles podía leerse con el mismo interés que una obra de Dumas: “He leído este libro en una sola noche, como he leído El conde de Montecristo”. La intención inicial, periodística, de un hombre cuya obra más lograda era él mismo (en tanto excéntrico, en tanto representante un tanto díscolo de la elite económica y cultural), termina ahora siendo comparada con las grandes novelas de su tiempo.

Bien podemos decir que la ganancia literaria nace del fracaso del tratado que no fue. Subraya Roman: “El tratado de paz que quería ratificar Mansilla permitiría que el Estado nacional expropiara las tierras donde los indios estaban asentados. Eso habilitaría varios negocios: entre ellos, el extender las vías del Ferrocarril Central Argentino entre zonas productivas y el puerto de Buenos Aires para favorecer las exportaciones, todo a cambio de entregar algunas ‘raciones’ y otros bienes a los indios. Además, el tratado comprometía a los ranqueles a entregar cautivas y cautivos retenidos en sus tierras contra su voluntad. Un detalle más volvía atractivo el contenido de las cartas de Mansilla: siendo comandante de fronteras, había partido a ratificar el tratado de paz sin el permiso legal del presidente argentino, Domingo Faustino Sarmiento”.

El viaje real de Lucio se opone a la literatura que arma a partir de este desencuentro: las anécdotas con Mariano Rosas derivan en una belleza del instante, de la gracia verbal, del azar bien encaminado, que sólo pudo tener lugar en la medida en que el plan nacional y la estrategia acomodaticia se frustra. Mansilla encarna la desproporción de una literatura que empezaba a funcionar a contrapelo de la política, ya no más juntas, de la mano, como pasaba con la “Advertencia…” de Echeverría o con la operación periodística del intelectual orgánico Sarmiento. Mansilla había perdido el rumbo. Por suerte.

EL OTRO, EL MISMO

Por momentos, en Ranqueles se puede leer que el doble de Mansilla es Mariano Rosas. Nacido como Panghitruz Güer, en su infancia había sido tomado como cautivo por las fuerzas de don Juan Manuel y llevado, junto a otros niños, a las propiedades del Restaurador en lo que hoy se conoce como Santos Lugares, a principios de 1834. Luego de un año de padecimientos, Rosas descubre el abolengo del pequeño y decide apadrinarlo. En el acto, le pone su primer nombre y lo corona con su apellido, mandándolo luego a una de sus estancias, de la que se escapará, de más grande, para volver a Leubocó. “Mariano Rosas conserva el más grato recuerdo de veneración por su padrino; habla de él con el mayor respeto, dice que cuanto es y sabe se lo debe a él; que después de Dios no ha tenido otro padre mejor”, así anota el sobrino escritor en Ranqueles. Mariano Rosas había adoptado del mundo “huinca”, del Estado cristiano, prácticas que combina con las tradiciones de los ranqueles, trasladando algo de la “corte de Palermo” donde había crecido Lucio al territorio pampeano. La torpeza política de Mansilla, que creía conseguir con el tratado una victoria personal que lo posicionaría frente a la mirada de Domingo F., se opone a la astucia propia de la realpolitik que maneja Mariano, comparado con los grandes líderes europeos de su tiempo: “Dividir para reinar es su divisa”, sigue Lucio. “Así Baigorrita y Ramón, que son bravos en la pelea, diestros en todos los ejercicios ecuestres, entendidos en todo género de faenas rurales, sin tenerle envidia a este Bismarck ranquelino, ponderan la prudencia de sus consejos, su sesuda previsión, su carácter persistente y conciliador”.

Una excursión a los indios ranqueles es un libro extraño por donde se lo mire: el estilo de Mansilla está repleto de la distancia del dandy que posee paladar europeo, que mezcla frases en castellano con la lengua de los ranqueles, pero también con el francés, el italiano, el inglés. Y aún como miembro de su clase, no deja de ver con interés la posibilidad de comunicarse realmente con quienes, de algún modo, se habían constituido como los enemigos de la patria, quizás desde ese día hasta el presente: basta con ver el regreso fantasmal, por momentos, de malones de indios ahora devenidos guerrilleros tomando de nuevo el control de su Tierra Adentro. La salida de una edición establecida a través de la comparación de varias versiones, con un denso aparato de notas que permite completar el panorama de referencias que los lectores de La Tribuna no necesitaban, más el material del apéndice y topográfico, tanto impreso como en la web (el mapa contiene un QR que remite a otros mapas, muchos de ellos provenientes del trabajo del especialista Norberto Mollo), son una clara invitación para un lector del siglo XXI a una de las obras fundamentales en la conformación de la Argentina moderna, fruto de polémicas y leído con fruición por parte de generaciones. Quizás hoy desdibujado del canon del secundario, la aparición de este libro es una puerta para reconectar, por caso, la lectura del texto fuente y las muchas interpretaciones y trabajos críticos aparecidos en sus más de 150 años de existencia.

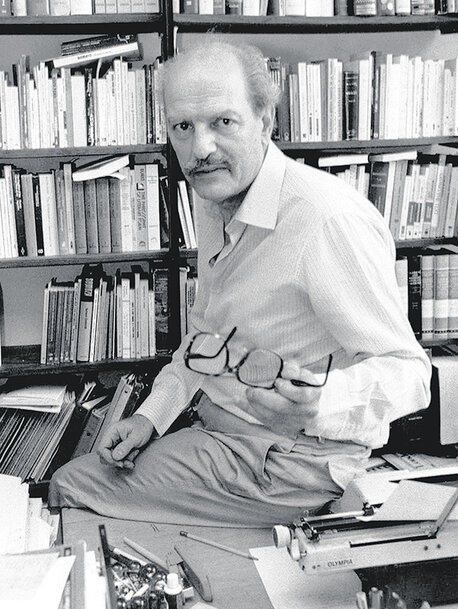

Justamente, evocando la lectura de David Viñas, en algún sentido, fundante de cierto acercamiento crítico a Mansilla a partir de Literatura argentina y realidad política en la década del 60, de Indios, Ejército y frontera en 1982 o de su primer curso de Literatura Argentina en la UBA en 1986, Claudia Roman concluye: “Viñas fue transformando, ampliando y volviendo más densa su mirada sobre la escritura de Mansilla desde la primera versión de Literatura argentina y realidad política, que se publicó en 1964. En el momento de su muerte, en 2011, Viñas trabajaba hacía varios años leyendo y analizando un archivo de cartas, papeles personales y otros textos de Mansilla, que venía reuniendo, subrayando y estudiando con cuidado. De esa continuidad de casi medio siglo, importa que la escritura de Mansilla le siguiera pareciendo a Viñas interesante de perseguir e interrogar. Pero importa más que Viñas pasara de considerar a Mansilla como exponente modélico de su clase, bajo la figura del ‘viajero consumidor’, en la que lo estético es puro correlato superficial e ideológico de una pertenencia de clase, a considerarlo como un escritor que no se deja reducir tan fácilmente a esa condición unidimensional (la pertenencia de clase, que sin dudas sigue allí) y cuyos textos tienen bastante más que decir. El apartado que Viñas dedica a Ranqueles como ‘texto clásico’ de la conquista en Indios, Ejército y frontera –un libro que, recordemos, se pregunta en 1982 si no son los indios los primeros ‘desaparecidos’ de la historia argentina– muestra a Mansilla bajo otra tipología. Es, sí, el arquetipo del gentleman militar, pero a la vez es el único integrante de esa clase en tanto escritor. Y, por eso, Viñas advierte que es capaz de producir en sus textos movimientos que exceden esa posición de clase e ideológica liberal. Es decir: Viñas logra mostrar que la escritura de Mansilla es capaz de dejar ver, de acercarse y ver muy de cerca (ese es uno de los grandes descubrimientos de este pasaje de su texto) y escribir, a partir de esa lente, una realidad de las tolderías que nadie antes había dejado ver de ese modo. Y logra hacerlo por sobre su certeza de clase y de propósito: Mansilla sabe que los ranqueles serán arrasados por la civilización huinca, blanca; no ve fallas en la lógica de ese avance, aunque pueda expresar su melancolía por ese destino, ni ve cómo ni por qué torcerlo efectivamente. Sosteniendo, entonces, consciente o inopinadamente esas certezas, Mansilla puede ver, escribir y hacer ver ese otro mundo, con su abigarramiento no pintoresco, con sus olores, sus secretos y paradojas, a veces idealizándolas y, otras, riéndose de sus propias idealizaciones. Y más todavía, y ahí creo que está lo importante, lo que sobresale en su escritura: puede verse a sí mismo a través de ese mundo”.