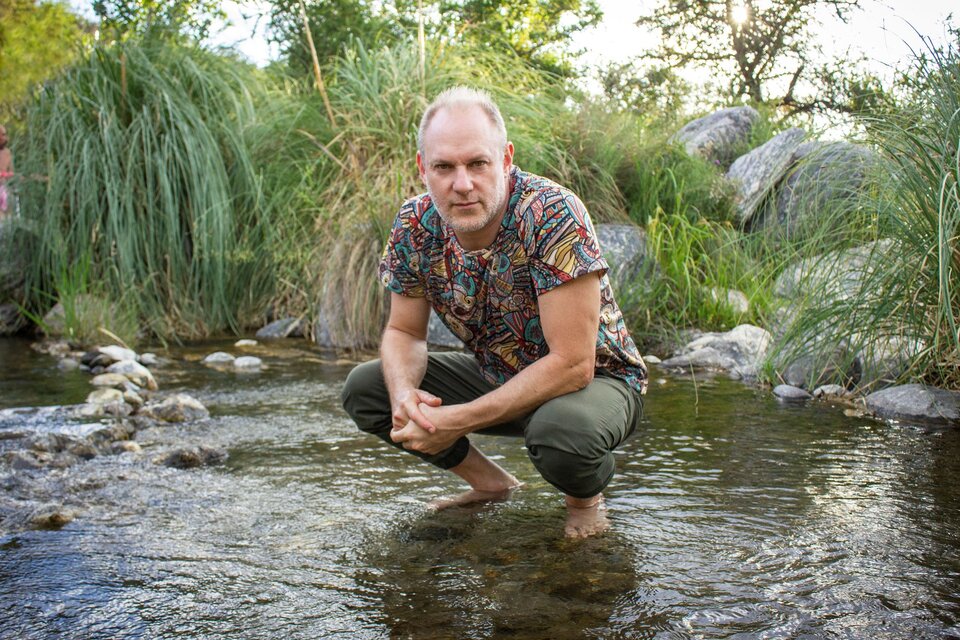

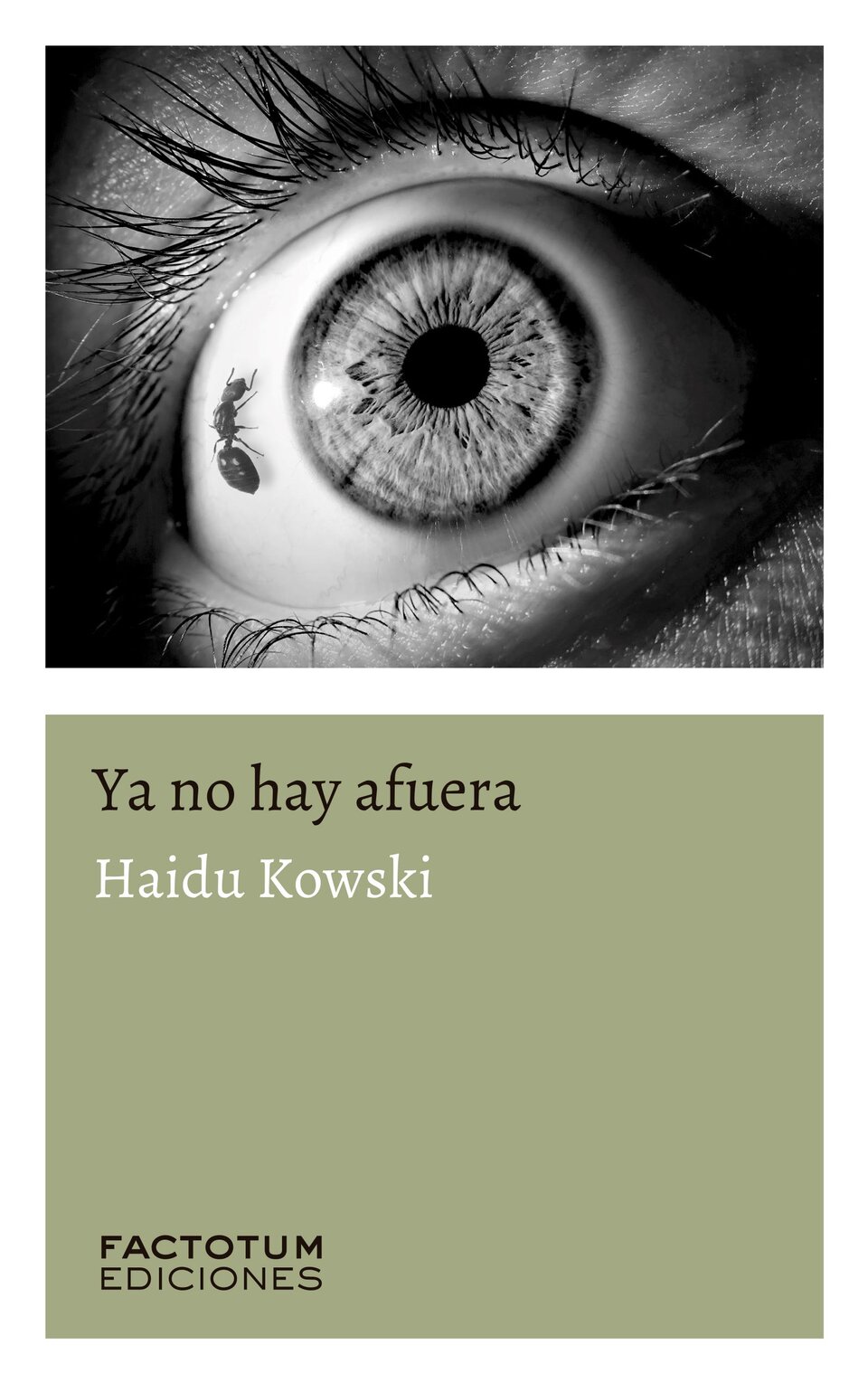

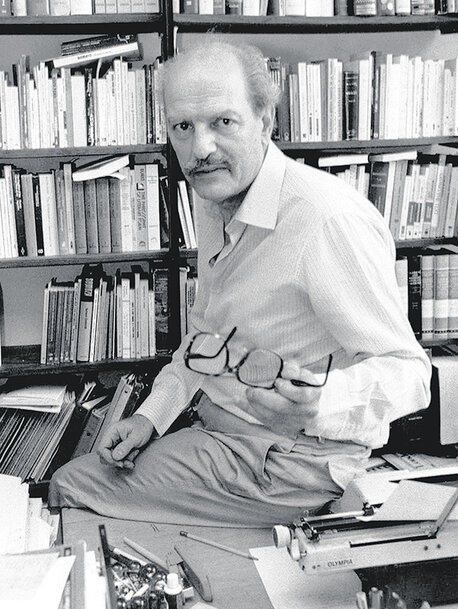

La multiplicación del apocalipsis en la literatura siempre dio que hablar. Desde antaño artistas olfatean la destrucción venidera, un sexto sentido, una alerta, otro fin del mundo. Pero también, hoy, que estamos inmersos en la locura de la desinformación, donde los lobbys nos hurtan la verdad y las redes nos adecuan lo que tenemos que saber y consumir, Ya no hay afuera, la nueva novela de Haidu Kowski es algo así como un oasis de elocuencia tergiversada por la creatividad desenvuelta de un humor absurdo que irrumpe en momentos como éstos, casualidad o negligencia, justo cuando realmente pareciera no haber plata. Pero tampoco hay un afuera. La historia comienza con un padre y su hija escapando de la ciudad en pleno apocalipsis; no se aclara la debacle, pero el clima, el miedo, e incluso la sensación de fingir demencia para que parezca que todo está bien, se nos hará notar como déjà vu epidemiológico. “En las afueras de Villa Dolor, Pablo se encuentra entre las buenas intenciones de convertirse en el héroe de la historia de su hija -a quien le enseña cómo cocinarse, cómo actuar en caso de quedarse sola, o lidiar con una madre ausente- y la inmadurez de saber que volver al monte despierta instintos, deseos y los vicios más salvajes, un solapamiento entre pasado y futuro fuera del orden natural. En ese escenario Pablo dará todo para protegerla, incluso de él mismo”, dice Haidu Kowski, autor de las novelas Met, el muerto (2001), Dos días en Venecia (2008) y Cartas de un psicópata enamorado (2011), y del libro Estrategias del póker para la vida (2015). Es además creador del Jam de Escritura, evento de improvisación de escritura en vivo que produce desde 2006 en la Argentina, México y España.

La sordidez en la prosa de Haidu, armoniosa en su equilibrio, es el caosmos, la restauración que viene a traer el apokálypsis, palabra de origen griego para “revelación”: ya no hay afuera y si no es Dios, los feligreses enviados por Tato, el Maestro, sus cantos, rituales y mensajeros en la tierra, vienen a romper, a desocultar la ilusión de una realidad que parece en todo momento, y más aún cuando la tierra y nuestros recursos naturales parecen expropiarse, en alerta de aniquilación. Ya no hay afuera reflexiona sobre qué tiene la palabra para decir, a través de la literatura, en tiempos de desasosiego y de desmonte y Haidu, en ese viaje entre lo onírico y lo real –quien vive mitad en la Bs As, mitad en Traslasierra, o quien cuando vive en la ciudad, sueña con el monte– regresa al pueblo comechingón, “quien verdaderamente mece la montaña”, para atravesar y padecer en carne propia las callosidades de sostener el machete, cortar leña para el invierno, revivir dolores de espalda de podar espinas, siempre entre el afuera y la sangre.

La novela realza la potencialidad que tiene este género para absorber o rememorar antiguas formas de transmitir sabiduría de manera oral, alrededor del fuego, con cantos, lirismo y poesía, quizás un homenaje a Don Draper, el héroe de Mad Men, que utilizaba al movimiento hippie para vender Coca-Cola. Pero también su prosa guarda el mismo ejercicio y trabajo de campo que realizó la poeta Susana Villalba para escribir La bestia ser (2018): huir a la naturaleza, sentarse a escuchar los árboles, al perro e, incluso, a las piedras. En Ya no hay afuera las hormigas, y su forma de trabajo en comunidad, parecieran hacer lo suyo, incluso en cooperación con y contra el humano.

Entre lo más original que tiene la novela está el planteo de la incompatibilidad del hombre de la naturaleza en contraposición con lo aprendido en el sistema capitalista, es decir, cierta imposibilidad de subsistir con la enseñanza que ofrecemos desde los avances técnico-científicos y que nos ofrece de forma primitiva nuestros antepasados y el ambiente. La relación que hay entre la civilización o la barbarie no queda del todo clara ¿Quién contagia a quién? ¿De qué lado de la grieta se resiste cuando Ya no hay afuera? Y en este monte donde todo pareciera confrontar cara a cara con la mitología, sobreviene el mito prometeico que signó la condición humana, tanto oriundos chuncanos y residentes asimilados (“gauchos del asfalto”) y gringos extranjeros, que parecieran ejercer todo tipo de apropiación cultural. El titán Prometeo engaña a los dioses y a la naturaleza robándoles el fuego para que los humanos pudieran calentarse, alimentarse y prosperar como raza. Al enterarse Zeus lo ata a una piedra y su hígado es carroña de águila cada día. Este mito, unido con Pandora, explica para los griegos la enfermedad, guerra y muerte, y el carácter autodestructivo del hombre. En Ya no hay afuera los incendios abundan y las sirenas, aunque bien podrían ser las encantadoras de Ulises, anuncian lo peor.

“Cesare Pavese escribió La luna y las fogatas (1949) con la necesidad de volver a las colinas de Langhe que lo vieron crecer. Ese relieve aparece en De tu tierra (1941), que plasma el arribo del fascismo en Italia, como ‘colina-mama’, así como los cerros de ‘Nono’ en Traslasierra es el topónimo que proviene del quechua ‘mama’, y bajo esa topografía de monte Ya no hay afuera también emprende un retorno al ciclo de la luna, de la siembra, de la tierra que provee, pero que puede arrasar con todo lo que se le interponga” dice Haidu Kowski.

La fogata, el fuego, en Pavese, es lo que anuncia la destrucción y, a la vez, lo que permite hacer descansar el cultivo para regenerar la tierra y el incendio será la nafta que combustiona la prosa de Haidu Kowski, que está plagada de agite y alarma; su novela ya casi de culto, Instrucciones para robar supermercados de 2017, da muestra de cierto aire funesto de una sociedad embarcada en el éxito fácil. En Ya no hay afuera el éxito está signado por la supervivencia, aunque la sociedad capitalista (aquí, el pueblo) siga actuando como si nada pasara, negando el ecocidio y las muertes en masa, camino a autodestruirse con el sonido de dos sirenas, y volver a nacer transformado y transfigurado con el sonido de tres, bajo la forma de la literatura de monte, un campo que pasó de soslayo ante la falsa llanura de la geografía pampeana.

Con este clima sombrío y enternecedor, mantener la protección de la infancia de la incapacidad de sentir humanamente es implacable, lo hermoso nace de los niños, de Hortensia, que con nueve años emprende un éxodo primario de entender que su padre es “un refugio contra el apocalipsis”, pero también su propio monstruo. El dictum de Locke “el hombre es el lobo del hombre” enmarca la necesidad de contar un final prodigioso para la especie, pues como bien recita Pablo ante los feligreses del Maestro: “Nuestro lenguaje será leña”.