Con 18 años recién cumplidos, dejé San Nicolás y me mudé a Buenos Aires. Además del deseo juvenil de escapar de pueblo y familia, tenía también la intención de estudiar cine. No parecía ser un gran momento para hacerlo: eran tiempos de hiperinflación y el año anterior sólo se habían producido unas ocho o diez películas nacionales. Todo el mundo me aconsejaba estudie otra cosa, que no tendría de qué vivir. Viéndolo en retrospectiva, no estaban muy equivocados.

Rendí el examen de ingreso en el CERC, pero al poco tiempo la escuela estatal –que años después sería renombrada como ENERC y hoy corre peligro de ser cerrada por el gobierno libertario– quedó paralizada por las huelgas que siguieron a la llegada de Domingo Cavallo y sus planes de vaciamiento del Estado durante el gobierno de Menem. Los resultados del examen recién llegarían cinco meses más tarde. En ese intervalo de espera e incertidumbre, tuve la suerte de encontrar en el diario una noticia sobre una nueva escuela de cine que –milagrosamente para mí– abría sus puertas en esos mismos días de 1991. Una semana después tuve una entrevista en San Telmo con el gran Manuel Antín y así fue como formé parte de la primera camada de lo que se conoció como la FUC.

Cuando comenzaron las clases noté que mis conocimientos estaban bastante por detrás de la mayoría de mis compañeros. Había un universo cinematográfico del que yo no tenía casi noticias. Nada me gustaba más que ir al cine pero en San Nicolás la oferta de películas era limitada. Mientras viví ahí sólo el cine Águila y el Gran Rex, las salas más tradicionales de la ciudad, funcionaron con regularidad. Proyectaban un programas doble por semana (dos películas diferentes separadas por un intervalo) con los éxitos comerciales del momento, que llegaban tardíamente en copias fílmicas destruidas tras haber circulado antes por decenas de salas de Buenos Aires y el resto del país.

Recuerdo otras dos salas más pequeñas que funcionaron por poco tiempo: el Majestic, en la avenida Falcón, que se especializaba en películas de acción y artes marciales y al que adoraba ir. También el cine del Citex, una pequeña sala pegada a un bar y un hotel de ese nombre, que programaba lo que sería el soft porn de la época, peliculas europeas un poco picarescas del estilo de Las colegialas se confiesan. Y aunque fue en esas salas en las que me enamoré del cine y empecé a preguntarme cómo sería la vida y el trabajo de quiénes hacían las películas que yo veía, estaba claro que había mucho más por descubrir que lo que había podido conocer ahí o en los videoclubes de mi ciudad.

Lejos de sentirme abrumado, mi ignorancia me entusiasmó. Estaba solo y sin amigos en una ciudad todavía ajena, tenía mucho tiempo libre. Supe que tanto en la sala Lugones o “la Hebraica” –como se conocía la sala que la sociedad de ese nombre tenía en la calle Sarmiento– programaban ciclos retrospectivos de los nombres canónicos del cine. Ambas estaban muy cerca del departamento en que vivía, así que pronto empecé a dedicar casi todas mis tardes a ir a esas proyecciones. Me gustaba especialmente ir a las funciones que arrancaban entre las dos y las tres de la tarde y, si tenía suerte, seguía de largo viendo películas hasta la noche.

Parte del aprendizaje consistía en leer atentamente los programas de mano con textos sobre las películas o quedarme leyendo las críticas fotocopiadas que pegaban en las puertas de vidrio de los cines. No existía Letterboxd –¡no existía Internet! – y mi yo de 18 años necesitaba información. Me esforzaba en tratar de encontrar el sentido de las cosas: imaginaba que había sistemas, técnicas o modos para hacer una buena película. Aún así a menudo no terminaba de entender del todo esas películas que iba descubriendo, sentía que se me escapaban demasiadas cosas. A veces me dormía en la sala, y me despertaba con culpa por ser incapaz de disfrutar la obra maestra de rigor.

Así fue como un día de semana a la tarde fui a la Hebraica. La película del día era Pierrot, el loco, de Jean-Luc Godard, de quien todavía no había visto nada. Una vez que se apagaron las luces de la sala y comenzaron a aparecer las icónicas letras rojas y azules que caprichosamente van conformando los títulos de arranque de la película –primero las A, después las B, las C y así– sentí que se abría un mundo completamente nuevo.

El Technicolor estallando en la pantalla, Anna Karina y Belmondo –de quien ya me sentía amigo por El profesional– como fugitivos en una farsa de movimiento continuo que se despliega entre asesinatos y citas literarias, la música entrando y saliendo, Godard cubriendo de formas y colores la pantalla ancha del Cinemascope, la increíble fuerza física de los actores –lanzándose a la carrera, arrojándose de autos en movimiento, saltando desde una montaña–, la aparición de Samuel Fuller hablando sobre el cine (“Una película es como un campo de batalla, es amor, odio, acción, violencia, muerte... en una palabra: emociones”), hasta llegar al final con Pierrot/Belmondo pintándose la cara de azul, rodeándose la cabeza con una tira de explosivos y haciéndose detonar.

Una película punk –pensada para desafiar todas las convenciones de lo que debía ser una película–, pero a la vez caleidoscópica y con mil registros diferentes, llena de ingenio y emociones, libre, infinita. Me sentí como deben haberse sentido los que presenciaron las proyecciones fundacionales de los hermanos Lumiere. Sentí que estaba frente a algo –el cine– que acababa de inventarse: estaba viendo una película por primera vez.

Cuando terminó la proyección, en un estado de completa estupefacción, lo único que pude hacer fue salir de la sala, volver a la boletería y comprar una entrada para la siguiente función, media hora después, de esa misma película que acababa de ver. Necesitaba entender más, absorber algo de todo ese universo, seguir ahí adentro todo lo que fuera posible. Nunca me había pasado algo así antes y nunca me volvió a pasar.

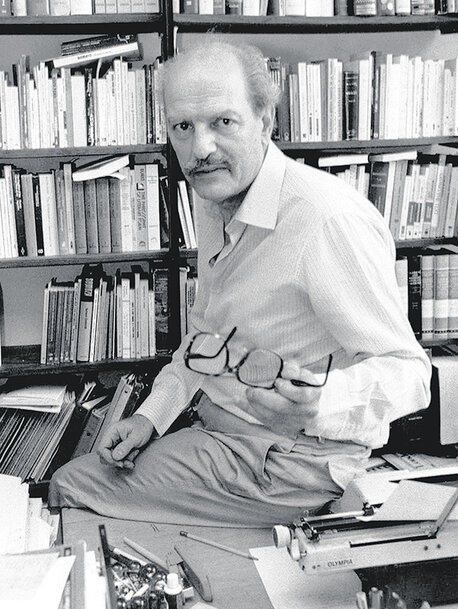

Enrique Bellande Nació en Buenos Aires en 1972. Trabajó como sonidista de varias películas (incluyendo Pizza, birra, faso), y como musicalizador de la serie Okupas. Dirigió los largometrajes Ciudad de María (ganadora del Premio a la Mejor Película Argentina del BAFICI 2002), Camisea (2005) y La vida a oscuras (2023).