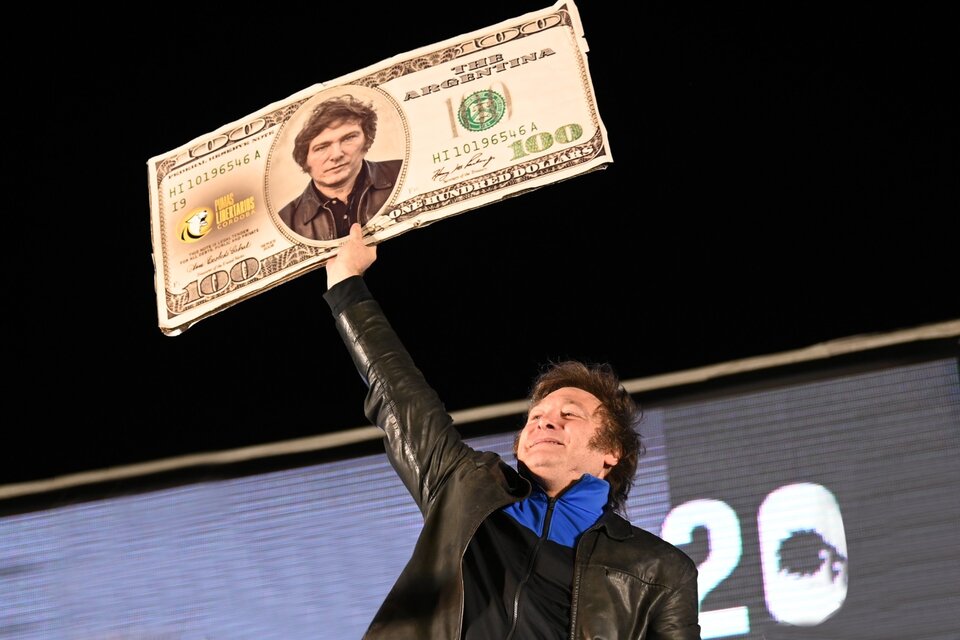

Javier Milei tiene razón. Existe un grupo de economistas del establishment que son "chantas" y realizan "análisis berretas".

Desde hace tiempo, en el suplemento económico Cash de PáginaI12 se ha observado en forma crítica la intervención en el debate económico de los denominados gurúes de la city.

Se han detallado, al final de cada año, los tradicionales errores de pronósticos, los cuales exhiben un evidente sesgo ideológico al sobreestimar las proyecciones de crecimiento de gobiernos conservadores y hacer lo opuesto con fuerzas políticas que detestan.

Los "econochantas" han tenido el lugar que se merecen en estas páginas.

En la actual controversia dentro del mundo de economistas conservadores, el elemento insólito es que Milei sea quien los critica, pues integra ese colectivo que él cuestiona. No es un extraño en esa logia, pese a que aspira a mostrarse diferente o ubicarse intelectualmente por encima de ellos.

¿Por qué los economistas ortodoxos se quieren despegar de Milei?

A Milei le corresponden las mismas calificaciones que él entrega a Carlos Melconian, Domingo Cavallo, Miguel Ángel Broda, Carlos Rodríguez, entre otros. Es una suerte de mirarse al espejo, aunque él no lo perciba de este modo, cuando los ridiculiza en sus intervenciones standaperas frente a empresarios.

Ante moderadas críticas en referencia al mantenimiento del cepo (Broda), la exageración de pretender el superávit financiero de forma inmediata (Cavallo) o la postergación o inviabilidad del plan de dolarización (Melconian), Milei responde a la defensiva en línea con su habitual estilo, parecido en esencia a lo que él cuestiona de los economistas del establishment.

El contrapunto no es una cuestión ideológica que los separa, puesto que existen coincidencias acerca de los objetivos macroeconómicos del ajuste regresivo.

Un aspecto medular para entender la toma de distancia es que la legión de economistas ortodoxos no quiere quedar asociada al experimento económico de Milei, debido a que evalúan la inconsistencia y escasa rigurosidad en la implementación, además de la carencia de un programa económico con la mínima secuencia lógica que permita hacerlo viable.

Previenen de este modo que, ante la eventualidad del fracaso, no se indique que el fiasco corresponde a la ortodoxia económica que ellos profesan.

¿Existe atraso cambiario?

Javier Milei también tiene razón en otro punto: en el debate sobre el atraso cambiario, cuando apunta a quienes lo presionan por una devaluación.

Después de tantas décadas de inestabilidad cambiaria no es misterio que un ajuste abrupto del tipo de cambio oficial deriva en más inflación, caída de los ingresos y aumento de la pobreza.

El aspecto que Milei ahora desestima es que fue el responsable de aplicar una megadevaluación con un alza de 118% en la paridad, uno de los ajustes cambiarios diario más fuertes de las últimas cinco décadas.

Milei abonaba la discutible idea de que la paridad dejada por el gobierno de Alberto Fernández estaba atrasada, y por eso devaluó. Antes, alentó la corrida cambiaria, definió el peso como excremento, prometió la dolarización y fomentó el ahorro en dólares. En estos momentos, en cambio, dice que convertirá el peso en una roca.

Economistas, empresarios y analistas hablan de atraso cambiario porque fue Milei quien definió inicialmente un sobreajuste con terribles consecuencias en términos sociales, laborales y de actividad.

La elevadísima inflación posterior, que acumula el 107% en el período diciembre-abril, se comió este ajuste cambiario, para ubicar el tipo de cambio real en el nivel que él consideraba atrasado.

El argumento libertario acerca de que ahora hay superávit fiscal y restricción monetaria y, por lo tanto, el esquema macroeconómico es diferente no convence. Menos cuando la fuerte inflación en pesos con cuasicongelamiento cambiario ha convertido, en muy pocos meses, la economía argentina en cara en dólares.

Una señal indiscutible de esta veloz transformación se encuentra en que antes había una invasión de turistas de países limítrofes para comprar bienes de consumo masivo en el país, y hoy el sentido es el opuesto.

Milei creó su propia trampa

Después de convocar la dolarización en campaña electoral y de depreciar el peso a niveles record, escenario muy favorable para el complejo exportador, ahora se abraza al ancla cambiaria (ajuste mensual de 2%) para frenar la dinámica alcista de la tasa de inflación.

Milei construyó su propia trampa: combate a quienes hablan de atraso cambiario pero alimentó su proyecto político en base a esta premisa, al generar condiciones para legitimar la fuerte depreciación del peso.

Una fuerte devaluación, como la que se aplicó el 13 de diciembre pasado, fue el punto inicial para el derrumbe de salarios y jubilaciones en términos reales.

Como si no se hubiera aprendido nada de cada una de las experiencias de megadevaluaciones, Milei reiteró esta misma estrategia de dar por descontada la inevitabilidad de un ajuste de carácter regresivo, que debía ser aceptado por las mayorías como sacrificio en el altar de un esquivo bienestar futuro.

Se sabe que esto no es así y hoy lo está sufriendo la mayoría de la población, aunque la derecha económica ha mostrado en varias ocasiones la habilidad de proponer la receta del irremediable castigo a trabajadores y jubilados para engañar que todos podrán de este modo estar mejor.

La ficción de la acumulación de reservas en el Banco Central

El último informe de FIDE apunta al nudo principal de la fragilidad estructural de la economía. Dice que el frente externo de Milei sigue siendo delicado pese a la acumulación de reservas y la compra de divisas del Banco Central por unos 16.000 millones de dólares desde el cambio de gobierno.

Lo afirma porque las reservas netas (restando los pagos de Bopreal de los próximos 12 meses) son negativas por unos 3000 millones de dólares. Detalla que el saldo positivo de divisas en estos meses se explica casi exclusivamente por la postergación del pago de importaciones: entre diciembre y marzo las compras al exterior cayeron 22% interanual y el Banco Central habilitó el pago de 35% de las importaciones registradas en Aduana, lo que le permitió frenar desembolsos por unos 11.200 millones de dólares en este lapso.

Explica que, con el régimen importador de Milei, el Banco Central paga las importaciones en cuatro cuotas de 25%, por lo que en abril venció la última de las operaciones de diciembre. Por lo tanto, "el ahorro de divisas por postergación de importaciones acumulado en estos meses no podrá sostenerse a lo largo del año", sentencia.

Los dueños de los dólares

El reporte de FIDE advierte que, en un escenario donde la cuenta financiera externa del Banco Central continúa con signo negativo, la liquidación de exportaciones de la cosecha gruesa (principalmente soja y maíz) es un condicionante importante en la estrategia oficial de recomposición de las reservas internacionales, mantenimiento de la estabilidad cambiaria y sostenimiento del sendero decreciente de la inflación.

Calcula que las exportaciones de trigo, maíz, soja y subproductos de la soja (aceite y harina) alcanzarán los 27.200 millones de dólares en este año, unos 9600 millones más que en 2023 pero 14.300 millones por debajo de 2022.

"Los exportadores de granos continúan reclamando una mejora en el tipo de cambio de exportación. Desde la devaluación de diciembre de 2023 ya se licuó casi el 90% de la ganancia del salto de competitividad cambiaria", afirma el documento.

Para agregar que la rentabilidad del sector agrario exportador se ve afectada por la caída de los precios internacionales y un tipo de cambio crecientemente apreciado.

Si bien por el momento el precio efectivo de exportación (considerando el tipo de cambio exportador, los precios internacionales y la alícuota de retenciones) de los principales productos del agro se encuentra en línea con el promedio histórico de los últimos 15 años, la tendencia es bajista, producto principalmente de la apreciación que genera el crawling peg del 2% mensual.

Qué dice el índice del tipo de cambio real multilateral del Banco Central

La desordenada megadevaluación de Milei sin medidas compensadoras y sin una política de ingresos (precios-salarios) derivó en una aceleración inflacionaria que rápidamente absorbió la mejora del tipo de cambio efectivo para los exportadores.

La principal referencia objetiva para indicar si hay o no atraso cambiario es el informe del Banco Central sobre el tipo de cambio real multilateral.

Un aspecto fundamental para no caer en la trampa de los devaluacionistas es saber que el tipo de cambio es una variable distributiva y su nivel tiene impacto en los ingresos de la población, al tiempo que es un indicador –no el único– de competitividad de la producción local en el mercado internacional.

Esto significa que la evaluación de ambos aspectos se debe realizar con la cotización del tipo de cambio oficial y no con los paralelos que están definidos por la especulación ante la fragilidad de las reservas en el Banco Central y la consiguiente restricción de acceso a las divisas.

El tipo de cambio real multilateral se ubica en mayo de este año en el número índice 93.04 (100 es equilibrio, debajo hay atraso y por encima, sobrevaluación). Es un valor cercano al de enero de 2016 luego de la fuerte devaluación de Macri (96.00) y está por encima de noviembre pasado (83.19).

¿Se viene otra devaluación?

En enero pasado, luego de la megadevaluación de Milei, este indicador tocó 132.78, un nivel altísimo que provocó una brutal transferencia de ingresos regresiva.

Los dueños de los dólares del comercio exterior exigen un valor similar para desprenderse de las divisas, que hoy las entregan en cuentagotas a medida que necesitan recursos para cancelar deudas, comprar insumos o saldar servicios vinculados a la producción.

La fragilidad argumental de Milei para rechazar a quienes señalan la existencia de atraso cambiario reside en que la liberación descontrolada de precios, en un contexto en el cual él atemorizaba con una hiperinflación –escenario fuera de la realidad–, hundió a la economía en hiperrecesión con impactante inflación en dólares.

En lugar de acomodar los precios relativos, concepto que economistas convencionales utilizan para inducir la caída del salario real, la megadevaluación sólo agudizó el desorden macroeconómico.

La mayoría de los economistas piensa que se puede reorientar el esquema económico con otra fuerte devaluación, pero en esta oportunidad acompañada de un plan de estabilización. Se trata igual de una apuesta arriesgada.

El debate del atraso cambiario nace del desastre económico de Milei

Milei eligió dos anclas antiinflacionarias: el tipo de cambio y el salario. El objetivo que tiene es que la tasa de interés, la inflación y el ajuste cambiario confluyan al 2% mensual. No le importa el cómo para alcanzar esta cifra.

La variable cambiaria sin embargo no está aislada de la inconsistencia macroeconómica del plan de Milei. El reflejo más nítido del desastre fue el índice de inflación de abril informado por el Indec. Fue 8,8% en un mes con continuidad de la depresión económica. En marzo, el consumo masivo se había desplomado, la industria bajó el impactante 21,2% y la construcción colapsó 42,2%.

Pese a estas cifras dramáticas, peores a las registradas en la pandemia y en la crisis de 2002 del estallido de la convertibilidad, la tasa de inflación siguió en niveles elevados.

El 8,8% fue anotado pese a que el tipo de cambio oficial subió apenas 2% en el mes, los salarios se mantuvieron deprimidos, la base monetaria retrocedió en términos reales y el fisco contabilizó (más allá de las formas) superávit de las cuentas.

Respecto de los salarios, el último informe de Cifra-CTA da cuenta de que, entre noviembre de 2023 y abril de este año, la capacidad adquisitiva del salario promedio registrado disminuyó 14,9%.

Precisa que los valores actuales de los salarios reales registrados resultan reducidos en una perspectiva de mediano plazo: si se los compara con el nivel que tenían al final del gobierno de Mauricio Macri, en noviembre de 2019, resultan 24,2% inferior (y 32,1% menor si se los mide en capacidad de compra de alimentos).

Si la comparación se realiza respecto del nivel de noviembre de 2015, último mes completo de la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, resultan casi 40% más bajo.

En este contexto, la tasa de inflación fue elevadísima y se explica entonces por la incertidumbre alimentada por el propio Milei, la cual impulsa mecanismos inerciales y de cobertura vía remarcaciones preventivas.

Cada función standapera del Presidente no alivia las expectativas devaluacionistas; por el contrario, las incrementa cuando se burla de economistas que antes elogiaba e insiste con escasa rigurosidad que no existe atraso cambiario sin conseguir sumar reservas en cantidad en el Banco Central.