Así como hay hombres que luchan un día y son muy buenos (y mujeres, claro) pero están los que luchan toda la vida, y esos son los imprescindibles, hay libros que están bien escritos y eso es ya una dicha en la era de la mediocridad, pero hay libros que son piezas perfectas, y esos son los imprescindibles. El corazón es un cazador solitario, de Carson McCullers, es uno de esos libros.

El corazón... es un libro muy difícil de contratapear, porque no hay “grandes acontecimientos” ni un conflicto que se pueda delinear con claridad. Tal vez se pueda decir que hay algo así como un desencadenante: Antonapoulos, el sordomudo que vive con John Singer, otro sordo que es mudo por decisión, es internado en un Hogar muy lejos del pueblo porque se vuelve antisocial. Singer, que lo ama y aunque no comparte con él la cama --el sexo será una sombra en toda la novela, pero tampoco cobrará protagonismo nunca-- es lo más parecido a un marido que se puede encontrar. No soporta la casa vacía y se muda a una destartalada pensión y entonces se vuelve accesible para ser interlocutor del resto de los personajes de esta novela. Pero no hay conflicto. En estos días se puede encontrar en las redes sociales un video en el que la directora de cine Lucrecia Martel aboga por una narrativa sin la metáfora bélica del conflicto. Si hubieran coincidido en tiempo histórico, ella y Carson hubieran podido ser grandes amigas, porque los personajes de este libro (y de toda la literatura de McCullers) nunca serían recordados por la narrativa del héroe --ni siquiera del héroe colectivo--.

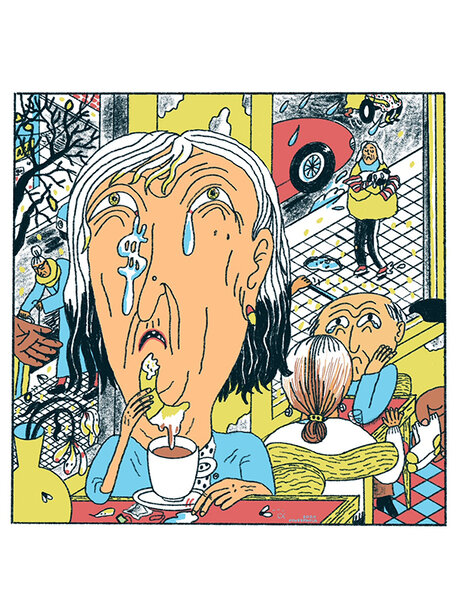

La acción del libro transcurre en un pueblo sin nombre del sur de Estados Unidos en los años previos a la Segunda Guerra Mundial. El fascismo de Hitler y Mussolini que ocupan las páginas principales de los diarios junto a las estrellas de la época dorada de Hollywood, la vida durísima de los obreros de las hilanderías y de las cosechas de tabaco y algodón (siempre más dura y más brutal cuando los obreros son negros) y el devenir callejero de las infancias pobres, son el paisaje en el que se recortan las vidas de los personajes de McCullers. Singer, el sordomudo, es el centro del libro, como lo es la unión de los rayos de la rueda de una bicicleta. Por su habitación pasan Mick, una niña de doce años apasionada por la música, Biff, el dueño de un bar que abre toda la noche, Blount, un forastero borracho y anarquista, y Copeland, el único médico negro que intenta transmitir las ideas de Marx a su pueblo. Cada uno de estos personajes irá desgranando sus preocupaciones, sus sueños, sus temores, hablando como nunca lo habían hecho con nadie, frente a la cara atenta del mudo que les lee los labios y nunca responde nada. Para los cuatro, Singer será su mejor y único amigo. Sin embargo, entre sí no congeniarán jamás. Un día coinciden en la habitación y, para asombro de Singer, que los ha venido escuchando desde hace meses y sabe lo mucho que tienen en común, no pueden más que hacer un que otro comentario acerca del tiempo. La reunión no dura mucho porque la incomodidad se siente en el aire más pesada que los días del largo y pastoso verano de los pantanos del sur. Y es una pena, porque Blount y Copeland hubieran podido compartir sus muchas lecturas de Marx, Mick se hubiera enterado de que Biff, aunque no tiene la cabeza llena Mozart y Beethoven como ella, toca la mandolina y se apacigua cantando en el deposito trasero del bar. Y los cinco, quién sabe, tal vez hubieran podido acompañarse en la dificultad de ser pobres y distintos en un pueblo que valora más que nada lo igual. Pero no, nadie habla con nadie, y todos hablan con un mudo. Mientras tanto, la pobreza va limando los sueños hasta convertirlos en pequeñas piedritas que se ocultan en los bolsillos y de vez en cuando se aprietan en la mano para recordar lo que hubieran podido ser. Lo que hubieran podido ser y no fueron porque una decisión en apariencia pequeña, o un contratiempo de los miles que hay en un pueblo, torció el camino para siempre o lo dejó donde estaban cuando había tantas ganas de ir para otro lado. Así, Mick acepta un trabajo en una tienda porque, aunque su familia parece instarla a que no deje la escuela, no sabe cómo privarla de los diez dólares diarios que prometen pagarle. Y en esa indecisión, pierde su educación profesional que tanto le gustaba pero sobre todo pierde la música. Porque después de trabajar doce horas parada en la tienda, sólo le queda energía para cenar y meterse en la cama. Ya no hay composiciones en su cuaderno secreto, ya no hay programas en la radio. Sólo comer, dormir y levantarse con el tiempo justo para desayunar y correr al trabajo. El Dr. Copeland, que tanto esfuerzo había puesto en concientizar a su pueblo, se queda sin el ánimo cuando uno de sus hijos, en una pelea tonta en un prostíbulo, pierde la libertad. Y con la libertad pierde sus dos pies, porque los guardias blancos lo cuelgan en una habitación helada durante tres días y le tienen que amputar sus dos pies congelados. Biff, que enviuda de una esposa que ya no amaba, no se anima a proponerle a su cuñada que compartan la casa y la crianza de su sobrina, ni tampoco se atreve a adoptar algún niño ni a confesarle a Mick su cariño un poco incómodo. Blount, borracho pero lúcido, queda en el medio de una pelea entre negros y blancos y en el lío se le desparraman sus volantes con consignas de liberación hechos a mano. La policía lo busca por subversivo y tiene que huir a toda carrera. Singer, que vive sólo para visitar a su amigo en el Hogar en las vacaciones que le dan cada seis meses, se pega un tiro cuando se entera que Antonapoulos ha muerto. Se suicida y nadie en todo el pueblo entiende por qué. Lo visitaban casi a diario y ninguno de los que lo tenían por su mejor amigo sabía del amor de Singer. Así, en lo que se tarda en sonarse la nariz, la vida cambia para siempre.

La soledad no es el producto de una decisión que se toma como resultado de un conflicto. La soledad es un montón de pequeñas decisiones en apariencia intrascendentes. Declinar una invitación porque le niño está cansado y perderse de la fiesta de los vecinos para despedir el año. Compartir doce horas con otras obreras, rumiar odio y agotamiento, pero no compartir con ellas más que los “hasta mañana”. Saber que en otras casas del barrio se sufre la misma pobreza, pero no pasar la medianera a poner a calentar una olla en común. Postear en las redes sociales consignas indignadas, pero ni siquiera chatear con los que parecen tener la misma indignación. Y mientras tanto la vida pasa, porque el tiempo es ese tren que no se detiene dos veces en la misma estación y el corazón sigue siendo un cazador solitario que ni siquiera recuerda el gesto de tensar el arco con la flecha.

¿Qué hubiera pasado si el Dr. Copeland y Blount no se hubieran desestimado mutuamente?¿Qué hubiera pasado si Blount se hubiera dado cuenta antes de que no podía seguir con su tarea de concientizar a la clase obrera solo y hubiera llegado una hora antes a la casa del Dr. Copeland? Seguramente lo hubiera encontrado sentado a oscuras en su casa vacía resistiéndose a ir a vivir al campo con su suegro. A pesar de no gustarle del todo la pinta de Blount, lo más probable es que, desesperado como estaba por dejar inconclusa su misión, hubiera aceptado su invitación.

No sé si hubieran logrado echar luz en las mentes de la clase obrera ni si hubieran podido hacer que los negros y los blancos del pueblo compartieran una reunión, pero hubiera sido un comienzo. En todo caso ya no hubieran estado solos.

¿Cuántos corazones habemos en este momento latiendo al mismo ritmo de indignación y desasosiego? No lleguemos tarde al encuentro de otros corazones solitarios. La soledad está hecha de decisiones mínimas, pero la vida en común también. No es seguro que podamos vencer si tomamos la decisión pequeña de estirar la mano. Pero lo que sí podemos dar por cierto es que la soledad es una derrota brutal. Y que las utopías no se cazan con corazones solitarios.