Hace unos días terminé de leer La aventura sobrenatural (Seix Barral), de Esther Cross y Betina González, dos escritoras que admiro y que invito a leer. El libro recoge las relaciones entre esoterismo, literatura y ocultismo sobre todo en las últimas décadas del siglo XIX y primeras del XX en Europa, aunque tiene sus desviaciones. Y entre los protagonistas, todos reales, hay muchos de mis favoritos como Aleister Crowley, Rachilde, Oscar Wilde, W. B. Yeats, Vernon Lee. Y Lizzie Siddall.

A Lizzie la amé sin conocerla cuando vi una pintura en la que ella posó. Es muy famosa: “Ofelia", de John Everett Millais, 1892. No sabía que era una persona real quien estaba ahí pero de chica, como en la pintura, me ponía a flotar en la pileta (o me acostaba en el suelo) y ponía flores a mi alrededor. Poco después descubrí el poema de Rimbaud “Ofelia”, que decía: “Y el poeta dice que en los rayos de las estrellas vienes a buscar, en la noche, las flores que recogiste// y que ha visto sobre el agua, tendida en sus largos velos, a la blanca Ofelia flotar, como un gran lirio”. Leí Hamlet por ese poema y odié al príncipe por no abrazar a esa chica loca. Jugar a Ofelia era mórbido, pero yo sentía que me transformaba en esa joven con su vestido hermoso que se confundía con las flores y el pelo rojo, flotando a su alrededor. No parece muerta en la pintura. Parece que está a punto de ser raptada por las ninfas, de convertirse, ella misma, en una flor nocturna.

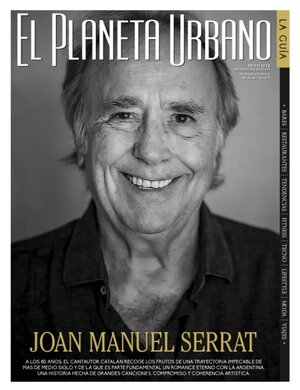

Con los años reconstruí la historia de Lizzie, la modelo –que Betina y Esther cuentan mejor que yo, pero lo intentaré--. Trabajaba en una tienda de sombreros a los 18 años, en Londres, cerca de Leicester Square. Aunque no era un trabajo duro como el de otras mujeres victorianas, exigía muchas horas: cosía todo el día. Su familia era trabajadora, pero ambiciosa. No eran los desesperados de la revolución industrial. Ella era muy alta, de ojos color ágata y pelirroja. Entre sus contemporáneos había un grupo de pintores, los prerrafaelitas, que buscaban a sus modelos por la calle y trataban de encontrar un tipo especial de belleza. Cuando uno de ellos, Walter Deverell, vio a Lizzie, le dijo a sus amigos: “No saben la criatura que acabo de encontrar. Es como una reina. Es maravillosa”. Hoy sería una belleza obvia pero entonces ser tan alta –medía 1.70-- no estaba de moda y ser pelirroja era considerado signo de mala suerte. Los jóvenes pintores querían romper las normas y las particularidades de Lizzie eran ideales. Convencerla fue un tema porque modelar, en esa época, era casi sinónimo de ser prostituta. Pero Lizzie dijo que sí, posiblemente porque ella misma tenía inquietudes artísticas.

Pasaron muchas cosas: Lizzie se enamoró de uno de los pintores, Dante Gabriel Rossetti, que la engañó como un sádico. Fueron pareja diez años: él no la respetaba tanto como para casarse, lo hizo recién cuando ella tenía 31 años y estaba tan débil que hubo que llevarla en brazos al registro civil. Estuvo mucho tiempo enferma, no se sabe bien de qué. Fue adicta al láudano sus últimos años y se suicidó con una sobredosis. Hubo una investigación para establecer que fue accidental y así poder enterrarla en la tumba familiar en el cementerio de Highgate. Hacia el final solo posaba para Dante Gabriel pero para “Ofelia” fue modelo de John Everett Millais, que solo tenía 22 años. Lizzie estaba muy triste cuando posó porque recién había muerto su hermano. Millais no fue muy comprensivo. Le puso un vestido antiguo y la sumergió en una bañera. Era invierno. Puso lámparas bajo la tina para que el agua estuviese caliente, pero se apagaron. Ella no se quejó, pero terminó la sesión helada y se enfermó de neumonía. Millais pagó por los gastos médicos, pero ella nunca fue la misma desde entonces. En ningún sentido. Porque además de que se resintió su salud, se convirtió en una estrella. Cuando la pintura se mostró en la Royal Academy Exhibition la gente hacía cola para verla. Hoy, en la galería Tate de Londres, también hay cola. .

La historia no termina aquí. En 2019 estuve en el cementerio de Highgate donde está enterrada Lizzie Siddal y quise visitarla. Su tumba está en el sector del cementerio que sólo puede verse con visita guiada. La de ella y de su familia política no está en el recorrido. Me decepcioné e intenté desviarme del grupo para buscarla, pero era una tarea imposible. Sucede que Dante Gabriel, culposo, enterró a Lizzie con un libro de poemas –era también escritor-- para que la acompañaran en la eternidad. Pero en 1869 cambió de idea y le pareció que los poemas estaban bastante bien, que podían publicarse, ¿por qué no? La mandó desenterrar en octubre de ese año y los encargados desinfectaron el libro, que tenía agujeros de gusanos. A Dante Gabriel le dijeron que ella estaba intacta y en 1870 publicó los poemas robados. Nunca la quiso, pienso. Nunca la respetó. Pero ella se convirtió en una diosa fantasma que fue cambiando con cada generación. En los ‘60, las chicas de Carnaby Street se querían parecer a Lizzie. Hoy la rockstar Florence Welch se parece a ella. Sobre su enfermedad, cada época tiene un diagnóstico acompañado de algún prejuicio femenino: neurastenia, anorexia, anemia. Para colmó se suicidó después de la muerte fetal de su hija.

El año pasado la Tate Gallery hizo una exhibición que se llamaba “The Rossettis”, con todo el arte de la familia de sangre y política. Como los cuadros de los prerrafaelitas en su momento, tuvo muy malas críticas, desde que era un desastre hasta que las pinturas de ninguna manera eran revolucionarias. Y no, no lo son. Pero gustan. La muestra le dedicaba mucho espacio a Christina Rossetti, enorme escritora que se merece su propia columna, su propia muestra y más. Sin embargo, yo me fasciné al descubrir a Lizzie. Un mechón de su pelo rojo, tomado antes de la profanación de su tumba. Sus dibujos: una mujer que finge estar muerta y le tiran sobre la cabeza plomo caliente (la idea está en un poema de Tennyson). Su autoretrato duro, para nada idealizado, una mujer de ojos grandes, cansada. “Lady Clare”, una pelirroja parecida a ella pero hierática, con una monja que llora a sus pies. Era talentosa: ni víctima ni musa, una artista. Pero, eso sí, difícil de conocer. Su cuñado, el afable William Rossetti, escribió que nunca la había escuchado decir algo que hablara de su personalidad. Para él, era un misterio. Dante Gabriel la siguió pintando durante años y la veía como espectro, la escuchaba caminar por la casa. Su cuñada Christina le escribió un poema hermoso y duro donde se refiere al amor de su hermano y termina --según la traducción Cross-González-- con este verso: “Él se alimenta de esa cara día y noche/ No se la ve tal cual es, sino como él quiere soñarla”. Hecha de silencio, Lizzie. Ella se muestra y nadie la ve.