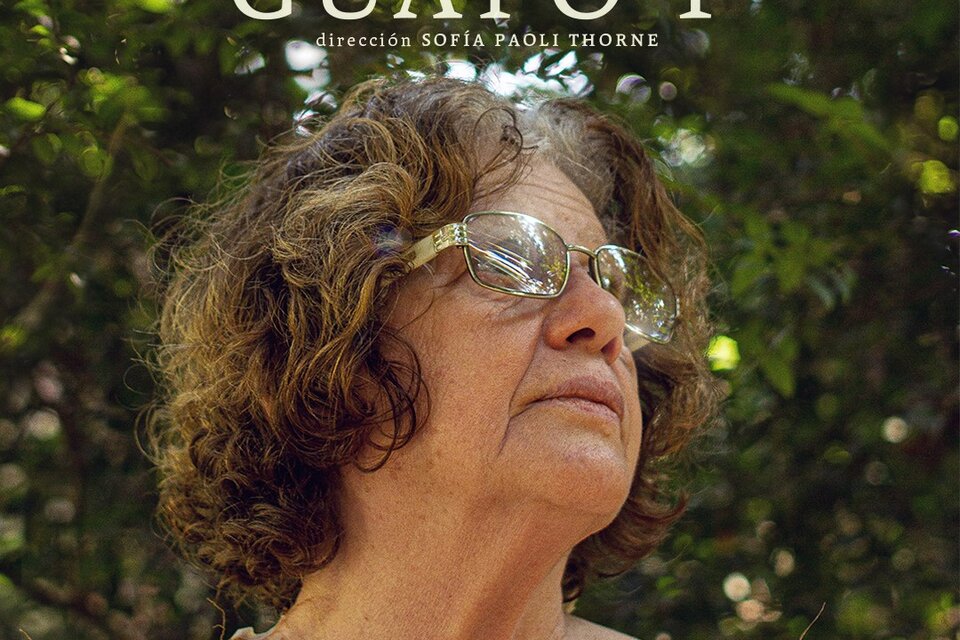

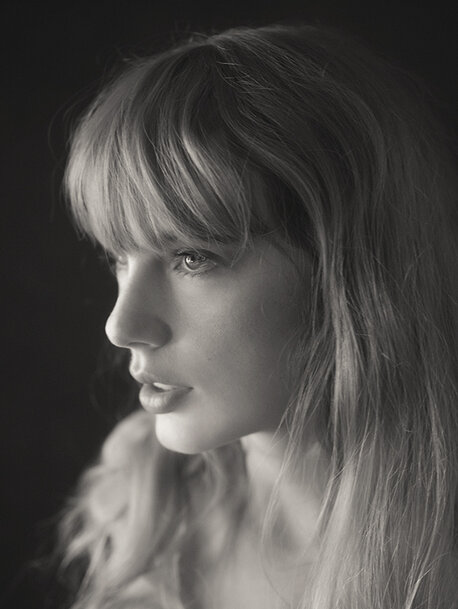

“¿Cómo se hace para sanar cuando no hay memoria?” se pregunta Gabriela Cueto, productora de la película Guapo’y, dirigida por Sofía Paoli Thorne y que tiene como protagonista a Celsa Ramirez, artista y militante política del Partido Comunista Paraguayo (PCP) y sobreviviente de la dictadura de Stroessner, quien en mayo de este año fue distinguida por la Cámara Alta de su país por su aporte a los derechos humanos.

La dictadura en Paraguay dirigida por el jefe de las Fuerzas Armadas, Alfredo Stroessner, fue la más siniestra, la primera en comenzar, la más larga y la última en terminar de la región. Se mantuvo 35 años en el poder. El golpe inició el cuatro de mayo de 1954 y formó parte del Plan Cóndor, al igual que Argentina, Brasil, Chile, Uruguay, Ecuador y Perú.

El documental narra de forma poética las dolencias, alegrías y tristezas de Celsa, que son también las de muchas personas que sobrevivieron al horror de la dictadura. Los procesos de sanación, el poder curativo de las plantas, la armonía de la naturaleza y la importancia de luchar contra el olvido en un pueblo sometido a una desmemoria impuesta. “Celsa todavía siente la prisión y la tortura vividos hace 45 años en el campo de concentración de Emboscada en Paraguay durante la dictadura de Alfredo Stroessner. Allí, la sombra de un frondoso Guapo’y la cobijó junto a su madre, su pequeño hijo y sus compañeros detenidos”, así se define este trabajo documental que habla de aquello que aún hoy el poder calla.

Según el Informe Final de la Comisión de Verdad y Justicia (CVJ) de Paraguay, durante el gobierno de facto fueron detenidas 19.862 personas, 18.772 fueron torturadas, 236 menores de edad fueron privados de su libertad, 17 niñxs nacieron en prisión y culminó con un total de 128.076 víctimas directas e indirectas. Bajo el régimen stronista, 20.814 personas se vieron obligadas a exiliarse de manera forzosa y 459 desaparecieron o fueron ejecutadas. Se han recuperado 37 cuerpos de desaparecidxs, de los que la Dirección de Memoria Histórica y Reparación (DMHR) solo ha conseguido identificar a cuatro.

En lo que respecta a las actividades represivas, la dictadura paraguaya no actuó de manera clandestina, sin embargo, en las detenciones no mediaba nunca orden judicial. Se utilizaron como centros de detención lugares que no eran secretos como establecimientos carcelarios, militares y policiales, comisarías, campamentos militares improvisados y campos de concentración como el de Emboscada.

El sueño de la justicia social

Celsa nació en Paraguay, su mamá formaba parte PCP y ya de chica se interesó por cuestiones relacionadas a los derechos humanos. Cuando comienza el golpe, la familia entera se exilió en Buenos Aires. Su madre enseñaba danza, Celsa se enamoró del arpa, aprendió muy rápido a tocarla, siendo hasta la fecha una de las arpistas más destacadas de su país que llevó la música paraguaya a diferentes partes del mundo. Celsa soñaba con la justicia social, la libertad y que la gente viva feliz, esas eran sus verdaderas pasiones.

A los 18 años Celsa se mudó a Misiones, su madre debió volver a Paraguay para realizar tareas políticas y la dictadura la detuvo, estuvo 10 años presa. Dos años después Celsa conoció a Derlis Nenrhod Villagra Arzamendia, tipógrafo, y uno de los secretarios generales de la Juventud Comunista Paraguaya. Se casaron en Clorinda, un pueblo del departamento de Pilcomayo, Formosa. "Yo no lo conocía, pero tenía referencias porque él era un preso político y hacíamos campaña por la liberación de los compañeros. Me enamoré de él sin conocerlo, ni siquiera había visto una foto. Cuando Derlis salió en libertad fue a Clorinda donde estaba viviendo su hermana, ahí lo conocí personalmente y para mí fue una sensación muy hermosa", recuerda Celsa.

Olvido nunca más

Celsa y Derlis volvieron a Paraguay para realizar tareas políticas de forma clandestina, ella se dedicó a las publicaciones del periódico Adelante del PCP. “Un día la policía nos fue a buscar, Derlis no estaba, solo me encontraron a mí. Yo estaba embarazada de cuatro meses y me detuvieron. Al día siguiente él se fue a la casa de otro compañero y lo detuvieron. Lo llevaron a la sección de Investigaciones donde lo vieron varios compañeros, incluso lo vieron cuando era torturado”, cuenta Celsa, información que no tuvo hasta mucho tiempo después. Derlis permanece desaparecido hasta la fecha, sus restos aún no fueron ubicados.

"Los que hacían las detenciones eran policías de investigación. No había ninguna diferencia entre ser hombre o mujer para los torturadores, tuve muchas experiencias dolorosas igual que todos los compañeros que han caído. Nos torturaban con pileteadas, que es una simulación de ahogo y golpes a la vez, es una sensación que ni sé cómo narrar. El detalle es que ellos a toda costa quieren sacar información, pero cuando tomé conciencia de lo que significa dar alguna información a gente que lo que quiere es la destrucción, que no es que va a investigar, simplemente quieren hacer desaparecer a la gente, jamás hablé. A veces siento que estaba bendecida porque estando embarazada de cuatro meses con toda la tortura que pasé no perdí a mi hijo." El nivel de crueldad y falta de humanidad de los torturadores alcanzaba niveles impensados, Celsa permaneció tres meses aislada porque tenía tantos golpes que no querían que nadie la viera, tampoco fue asistida por un médico durante su embarazo.

Los crímenes cometidos durante la dictadura aparecen reseñados en los llamados "Archivos del Terror", son documentos elaborados por la Policía paraguaya durante la dictadura de Stroessner en los que se relatan las violaciones a los Derechos Humanos cometidos por los Gobiernos militares de Argentina, Chile y Uruguay durante la implementación del Plan Cóndor. "Yo me mantuve en silencio y tiempo después me trasladaron a la policía de Fernando de la Mora donde estaba mi mamá. Ese momento fue muy fuerte y muy lindo, además con mucha expectativa de esperanza porque al estar con mi mamá y muchas otras compañeras, me sentí protegida", recuerda Celsa.

En 1978 Celsa, su hijo y su mamá recuperaron la libertad y migraron, primero a Argentina y luego a Brasil. Regresaron a Paraguay cuando cayó la dictadura de Stroessner y Celsa se convirtió en una luchadora incansable de los derechos humanos en su país y una constructora de la memoria donde los poderosos imponen el olvido.

Un documental que lucha por la memoria de un pueblo

Sofía Paoli Thorne es la directora de la película, nació en Perú y su familia se exilió a Paraguay, escapando del terrorismo de Estado de su país en 1989, justo cuando terminó la dictadura de Stroessner, ella tenía siete años. Siempre se interesó por esa parte de la historia y tenía una necesidad por saber. "Me llamaba mucho la atención que no se hablaba de la dictadura, ni siquiera en los libros del colegio, lo mencionaban como ‘el gobierno del general que logró grandes cambios’ pero nunca se cuenta lo que pasaron las personas que estaban en contra del gobierno", explica Sofía.

En ese sentido, Gabriela, la productora del documental aporta: "Hay que tener en cuenta que cuando cae Stroessner el partido que continúa era el mismo, el Partido Colorado. Caen todas las dictaduras en Latinoamérica, también eventualmente cae la paraguaya, pero se dieron procesos muy distintos. Acá en Argentina llegó Alfonsín y ‘la fiesta de la democracia’ en cambio en Paraguay el que derrocó a Stroessner fue su yerno, asumió la presidencia y de ahí en adelante todos los presidentes fueron del mismo partido hasta el día de hoy."

La historia de vida de Celsa llegó a las manos de Sofía a partir de un recorte periodístico llamado “Canciones de cuna en los calabozos de Stroessner” un artículo que hablaba sobre niñxs nacidxs en prisión durante la dictadura.

¿Por qué y para qué hiciste esta película?

--(Sofía): Sentía que necesitaba hacer algo para que se conozca la historia de la dictadura. Me incomodaba bastante escuchar que las personas digan ‘eso ya pasó, hay que mirar adelante’. Era algo que decían no sólo en discursos políticos, sino también, mis amistades y esa idea se refleja en todo el proceso del país porque los lugares que deberían ser museos o contar la historia desde la educación -yo hice la escuela en Paraguay- no hablan del tema y la Emboscada actualmente es una cárcel de máxima seguridad, no es un lugar de memoria, se habla muy poco de la dictadura. Me parecía que era importante que se pudiera contar también lo que estaba viviendo Celsa que no es parte del pasado. Las cosas que uno sufre te impactan en el cuerpo y es algo que constantemente lo vamos viviendo, no se olvida fácilmente, no puedes dejarlo simplemente atrás, es una cuestión de memoria para no repetir los mismos errores y siempre sentía que se prefería no hablar.

¿Qué expectativas tienen para el estreno en Paraguay?

--(Sofía): En Paraguay se estrena el 26 de octubre y estamos muy ansiosas, sabemos que es importante que haga primero un recorrido internacional porque en Paraguay a los documentales no les hacen mucho caso y más todavía cuando tratan sobre la dictadura. Es muy difícil llegar a la gente, pero cuando toman un recorrido, cuando tienen ciertas menciones en el exterior, se empieza a abrir un poquito. Sentimos que eso va a dar mucho pie al diálogo y a que más gente esté interesada en ver la película. El público es diverso pero no sabemos cómo van a reaccionar algunas personas porque todavía hay mucha reivindicación a la época de Stroessner.

--(Gabriela): Pienso que la peli puede ser un lugar de encuentro. Venimos recorriendo varios festivales del mundo y nos pasó de hablar con personas de lugares como África que les hizo pensar mucho. Hay temas que terminan siendo muy universales y que atraviesan fronteras. Las personas empatizan mucho con Celsa porque es hermoso escucharla y verla, eso nos pasó en todas las funciones que presenciamos. La peli habilita el diálogo, la escucha y el encuentro, que es muy necesario en todos lados y en Paraguay, por su contexto, más todavía. Más allá de las salas de cine la idea también es poder llegar a colegios y universidades. Hay una generación que fue la que estuvo en la época de Lugo que habitan las calles de otra manera, que se han cuestionado otras cosas, la idea es aportar un granito con la peli para llegar a un poco más de gente. En la película hablamos mucho de la sanación pero cómo sanar en un país sin memoria, uno intenta sanar, pero si no se tiene la memoria, no se puede del todo, queda siempre un poco incompleta esa sanación, por eso queremos acercarnos a la gente con esta idea.

Guapo’y fue premiada en Argentina, España, Uruguay y Amsterdam, ya se estrenó en más de 10 países del mundo y será la representante de Paraguay en los premios Goya de este año. Enteráte dónde ver la película en nuestro país acá.