Para mí el fanatismo son los arranques irracionales y hasta equivocados, el arrebatamiento de la primera juventud, cuando estamos perdidos y sin lenguaje definitivo, y algo, alguien, sin que lo esperemos, nos canta, y nunca más nos larga. Son amuletos frente a la racionalidad careta, las voces que entran directo al llanto y ponen la piel de gallina, otra manera en que emerge eso, lo menos pensado. Así, a mis fanatismos no les pido que sean acordes a cómo hago películas, o cómo escribo, sino a cómo siento, que vengan sin agenda. Tal vez la música sea el último espacio por afuera de las políticas de la corrección. Ese es el amuleto, el fuego que hay que alimentar secretamente.

Aun hoy, ese caudal es la voz de Carlos Gardel, cantando en su lunfardo anacrónico, tomado por la emoción hasta las lágrimas, desde que lo oí por primera vez a los 12 o 13, en un CD de Grandes Éxitos que aprendí a memorizar y cantar, sin entender qué decía la canción “Mano a mano”, mi tango preferido, cuando arrancaba con el verso “rechiflao en mi tristeza”.

Yo era un pibe tímido y romántico, y acaso para sentirme más único o aún más solo en el mundo, Gardel me eligió, por sobre Axl Rose, Metallica, Nirvana o Pearl Jam, algunos de los hits del soundtrack de mi generación. Era una adolescencia noventosa, de bandas en inglés que llenaban estadios y rivalidades a las que no terminaba de adscribir. Gardel me pegó en el último año de la primaria, cuando apenas me movía entre los barrios de Munro, Florida y Martelli, o a veces un poco más allá hasta los videojuegos de Capital, en avenida Cabildo. Pero sobre todo me encerraba entre libros y películas, y solo luego, la música. Mis compañeros de escuela disputaban su masculinidad con las bandas de chetos de Vicente López y San Isidro, y yo era feliz en la soledad y en la emoción anacrónica y romántica de barrio. Y fue así que en una tarde eterna, como solo podían serlo las tardes de la adolescencia, puse el CD de Gardel, de los pocos discos que había en casa de mis viejos, y no paré de cantar. Me enganché con “Mano a Mano”, con letra de Celedonio Flores (¡esos nombres!), por su extrañeza y todo el fuego que se adivinaba detrás de ese verso “tu presencia de bacana puso calor en mi nido”, o las locuras que hacía Gardel con su voz en “Melodía de arrabal”, pronunciando mal algunas palabras, cambiando letras, sin importar más que la emoción.

No sabía exactamente de qué hablaba, porque aún no sabía sufrir por amor, pero me gustó no entender del todo lo que decía, sino cómo la voz sabía sufrir. Entonces Gardel se convirtió en mi aliado, ya no estaba solo. No sé cuánto tardé en entender que todo eso era una máscara, un género, una fábula probada, como las películas. Sin embargo, Gardel me enseñó varias cosas: detrás de ese género había una verdad, una autenticidad, la sensación de que la emoción es verdadera. Pero más que eso, Gardel significaba elegir algo original, viejo, fuera de sincro. Y me parece que algo ahí prendió en mí.

Mi mundo conurbano se abrió para siempre, cuando pasé a la secundaria. Empecé a viajar todas las mañanas, muy temprano en el ferrocarril Belgrano, desde el conurbano hasta Retiro, donde desayunaba el menú de café con leche y tres medialunas, con los laburantes que también iban al Centro. Yo había dejado el suburbio para llegar al Colegio Nacional de Buenos Aires, y ahí se abrían las luces del Centro, todo un mundo nuevo. Pero yo tenía ya el amuleto gardeliano de la emoción, que me fue llevando a nuevas afinidades. En la casa de mi nuevo amigo Julián apareció de nuevo “Mano a mano”, esta vez en el cuerpo de Caetano Veloso, que le daba a esa masculinidad y a esa voz una ambigüedad y una ligera levedad, que llevó mi fanatismo a otro nivel. Todo ese disco, Fina estampa, me llevó a cantar, también en otra lengua.

Algunos años después, esos primeros tangos de Gardel me condujeron a otros grandes amigos, y aún más, a mis maestros, que cambiaron para siempre mi vida. Estudié en profundidad el tango, en mi tesis de Licenciatura, dirigido por Florencia Garramuño. Más adelante, fue un trabajo que escribí sobre tango, que me llevó a estudiar Literatura en Princeton, con Ricardo Piglia, y hasta me llevó a trabajar con él y ser asistente de un curso que él daba sobre Tango y Literatura.

No tengo claro cómo este fanatismo inicial afectó mi manera de ver, o de hacer cine. Quizá algo de eso se puede hallar en las películas que hice con mi amigo y socio Daniel Casabé, películas de amistades masculinas, películas sensibles, siempre enamoradas de sus protagonistas. Sin dudas, la deriva gardeliana me llevó también, no al cine argentino (o al cine de Gardel, que es algo caricaturesco y acartonado), sino a las preciosas relecturas de cineastas tangueros como Wong-Kar Wai, Aki Kaurismaki o Pedro Almodóvar. Además de la sensibilidad y la emoción, me gusta pensar en Gardel como un artista de etapas y de períodos de búsquedas diversas (como el mismo Caetano), que no descansan en sus hits. Hay ahí una lección para aprender, apostar por una película diferente cada vez, por una búsqueda nueva, y si hay que llorar, que sea cantando.

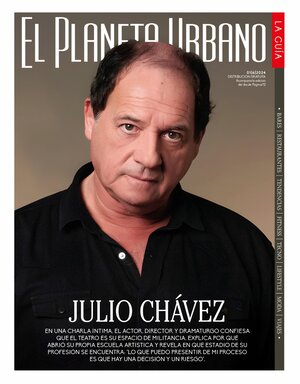

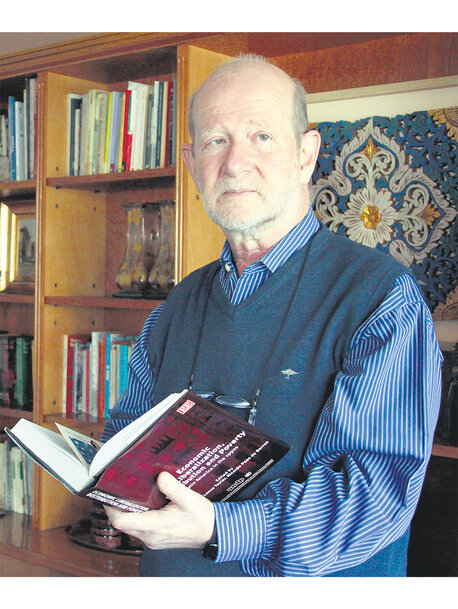

Edgardo Dieleke nació en Buenos Aires, en 1980. Es director y guionista de cine y profesor de literatura y cine. Dirigió junto a Daniel Casabé la película de ficción La sudestada y los documentales La forma exacta de las islas y Cracks de nácar. Sus películas compitieron en los festivales de Rotterdam, Mar del Plata, BAFICI, Kerala y São Paulo, entre otros espacios.