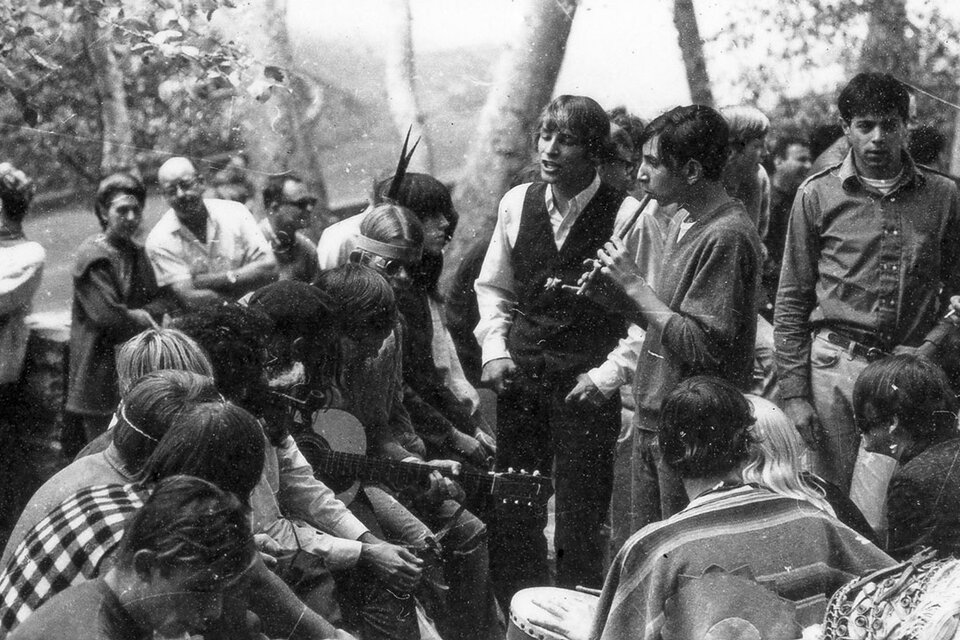

Contracultura es un término originado en la década de 1960 a partir de movimientos sociales juveniles que rechazaban los valores y modos de existencia dominantes. Su origen directo puede ubicarse en la lengua inglesa a fines de aquella década. Es discutible quién acuñó el término. Por un lado, el historiador estadounidense Theodore Roszak lo propuso en su libro The Making of a Counter Culture (luego traducido como El nacimiento de una contracultura), publicado en Nueva York por Doubleday & Co en 1969. Por otro lado, ese mismo año se publicó en Londres una antología de textos contestatarios titulada Counter Culture: el compilador fue Joseph Berke, un psicoterapeuta estadounidense emigrado a Gran Bretaña e instalado como colaborador en una comunidad terapéutica llamada Kingsley-Hall, dirigida por Ronald Laing, en la que se impulsaban cambios radicales en la relación desigual entre médicos y pacientes, cambios que llevaron al desarrollo de la llamada psiquiatría social y también de la antipsiquiatría.

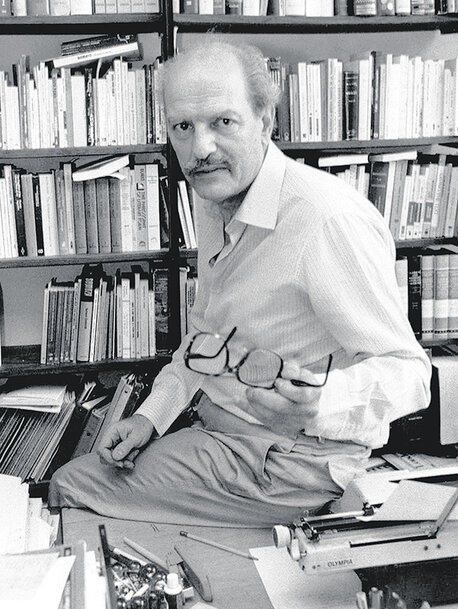

En castellano, el término aparece como título del primer número de la revista Contracultura, agosto de 1970, Buenos Aires, fundada y dirigida por Miguel Grinberg. En esa revista, publicada en forma irregular en los primeros años de la década de 1970, se presentaban sobre todo traducciones de textos sobre rock, ecología, psicodelia, situacionismo, resistencia negra, pacifismo, comunas hippies y otras formas de disidencia y transformación de las costumbres originadas en EE. UU. y Gran Bretaña y en alguna medida también en la influencia del Mayo francés de 1968. Ya en la década de 1960 Grinberg había traducido e introducido, a través de otra de sus revistas, Eco Contemporáneo, a poetas y escritores como Allen Ginsberg, Jack Kerouak y otros de la llamada Generación Beat, así como se dedicó a difundir a poetas y músicos pioneros de lo que luego sería llamado el rock nacional en Argentina, como Pipo Lernoud, Moris, Tanguito, Javier Martínez, Miguel Abuelo y Luis Alberto Spinetta, entre otros, en sus columnas de la revista 2001 y en programas de radio.

Las derivas de la cultura rock y de otras tendencias innovadoras de la época hacia formas más comerciales e integradas a las relaciones de producción capitalista pusieron en discusión qué podía considerarse contracultural y opuesto al orden dominante. Un punto de partida se hallaría en lo que Roszak designó, en el subtítulo de su libro El nacimiento de una contracultura, como “la oposición juvenil a la sociedad tecnocrática”. Desde esta perspectiva, la contracultura suponía rechazar la tecnocracia, el gobierno de los técnicos, el imperativo cultural dominante en la sociedad industrial-capitalista avanzada, con su sistema de consumo extendido, su poder absorbente y totalitario. El rechazo se extendería al saber-poder de los especialistas, los expertos, los “profesionales del pensamiento”, los organizadores sociales y desde luego ese rechazo alcanzaría a la clase política en tanto élite profesionalizada y a la política entendida como juego de poder entre jerarquías y espacios institucionales. Por esas razones, dentro del hippismo, en tanto tendencia juvenil de la época, se hallaban elementos antipolíticos y antiintelectuales que coexistían con la lectura de pensadores como Herbert Marcuse, Gregory Bateson, David Cooper, Ronald Laing, Timothy Leary, Ken Kesey, Terence McKenna y otros difusores de ideas contraculturales.

Esas ideas podrían clasificarse en cuatro grandes formatos: a) la afirmación de las diferencias, desde un radical principio de individuación que apostó por liberarse de la normativa social; b) un principio comunitario que, a partir de la reivindicación de la libertad sexual, abarcó al movimiento de liberación gay y a otros liberacionismos colaterales, incluidos los feminismos radicales, a las micropolíticas minoritarias de género y transgénero y al desarrollo de identidades queer y no binarias; c) el derecho al éxtasis mediante sustancias modificadoras de la percepción, con su correlativo interés por el chamanismo, la magia, lo oculto; d) una mística de la naturaleza y una búsqueda de “retorno a la tierra” que articulaba saberes orientales con tradiciones indoamericanas y neopaganas.

En décadas posteriores a las de 1960 y 1970 se comenzó a hablar de “movimientos contraculturales” que no necesariamente abrevaban en ese repertorio de ideas, pero las marcas ideológicas originadas en aquellos primeros años de alguna manera continuaron operando en las nuevas generaciones, a derecha e izquierda. Hacia la derecha, surgieron tendencias neoliberales y neorreaccionarias que recuperaron fragmentos de aquellas ideas, como las sectas libertarianas (término que aquí se propone para distinguirlas de los movimientos libertarios y antiautoritarios vinculados históricamente al anarquismo) derivadas del Libertarian Party fundado en EE. UU. a principios de la década de 1970, con una retórica que cuestiona al Estado para defender el libre mercado y el capitalismo a ultranza, y los neoconservacionistas que, con una retórica medioambientalista, promueven políticas de exclusión de poblaciones inmigrantes. Hacia la izquierda, se observan formas contraculturales en los reclamos por la despenalización de sustancias psicoactivas, en la afirmación del derecho a la disidencia sexual, en las movilizaciones de resistencia al extractivismo y en defensa de los ecosistemas, en las políticas reivindicativas de los pueblos originarios y de las minorías racializadas, y en el énfasis en el comunitarismo y la autogestión política, cultural y social.

En resumen, pese a derivas tan diversas a lo largo de los años, el término contracultura, actualizado por movimientos refractarios a los modelos económicos y políticos dominantes, se ha vuelto un significante de amplia difusión en la actualidad y conserva así su interés para los estudios críticos contemporáneos.

Entrada perteneciente al término “Contracultura” del Vocabulario crítico de las Ciencias de la Comunicación, un volumen coordinado por Diego de Charras, Larisa Kejval y Silvia Hernández que acaba de publicar Taurus y que contiene más de cien términos que remiten a temas clave entre sociedad, medios y tecnología.