“El Indio escucha el graznido de los patos y se vuelve loco. Quiere alcanzarlos y corre por la arena fresca y compacta. Son doce patos que vuelan desordenados hacia el río. Es de mañana temprano y si uno desde la playa acomoda la visual a cierto efecto de luz sobre el agua, puede confundirse y suponer que el Indio tiene alguna posibilidad. Pero no hay manera. Los patos aletean a más de cinco metros del suelo y por mucho que el Indio salte y ladre y se vuelva loco a esa altura es inalcanzable. La Cambá lo sabe, por experiencia y porque ha visto ya a otros perros envueltos en esa empresa estúpida. Está cansada, quisiera llegar de una buena vez al otro lado del pastizal donde se instalan cada mañana desde que se les vino a sumar el Indio y donde ella se arma un hueco en la arena y descansa, entregada a la mera contemplación del paisaje”.

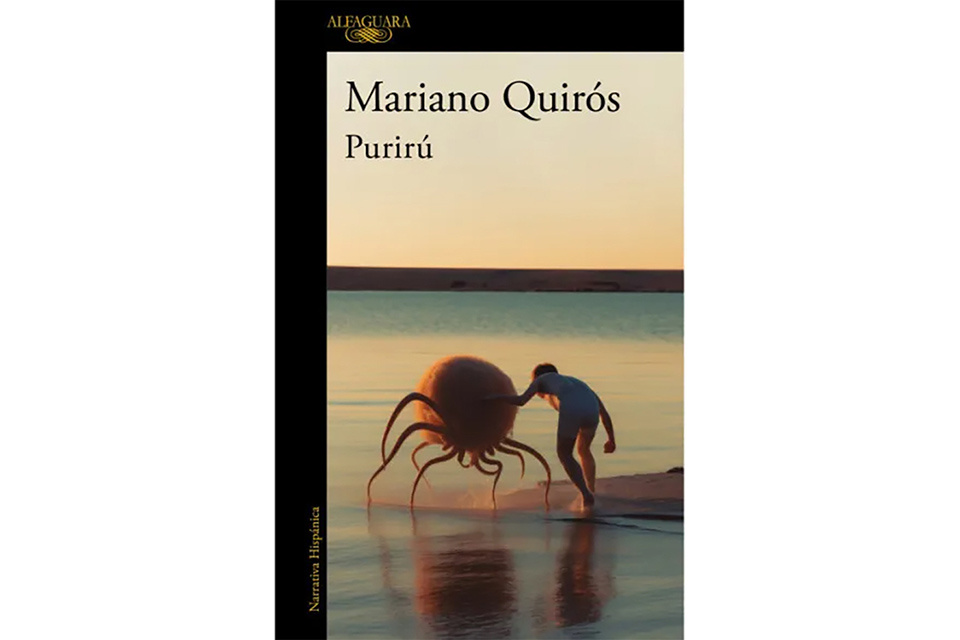

Así empieza Purirú, la última novela de Mariano Quirós, autor nacido en Resistencia, en 1979. Publicó las novelas Robles (2009, Premio Bienal del Consejo Federal de Inversiones), Torrente (2011), Tanto correr (2013, Premio Francisco Casavella), No llores, hombre duro (2013, Premio Azabache, Memorial Silverio Cañada de la Semana Negra de Gijón), Río Negro (2014, Premio Laura Palmer no ha muerto), Una casa junto al Tragadero (XIII Premio Tusquets Editores de Novela en 2017) y Nuestra hermana de afuera (2022). Es autor de los libros de cuentos La luz mala dentro de mí (2016, Premio del Fondo Nacional de las Artes) y Campo del Cielo (2019). Organiza el Festival Mulita, que se realiza en la ciudad de Resistencia, y coordina el taller de narrativa La luz Mala.

Los lectores sabemos que sentir cierta incomodidad es parte de la experiencia de leer un libro; intuímos, desde los primeros libros a los que arribamos, que hay mucha más pedagogía en la inquietud que en el alivio. Purirú inquieta. Incomoda. Los personajes fuman, aspiran, preparan un té o directamente se mandan a la boca un poco de Purirú. Dañan y son dañados con una apatía tal que desespera, que dan ganas de sacudirlos, de decirles: despertate.

La palabra "purirú" no existe en el Diccionario de la Real Academia Española. Es una creación lingüística, una invitación del autor que nos lleva a otros mundos, por ejemplo al de Lewis Carroll en Alicia o al de Julio Cortázar y sus Cronopios.

¿Purirú por puro? Suena como el canto de los sirirí. Y en el comienzo de la historia –y a lo largo del libro, como un hilo conductor minimalista– los perros – y los personajes– se meten al río persiguiendo el graznido de los patos. ¿Serán sirirís o serán sirenas? Entonces, ¿de puro y sirirí nace el purirú? No lo creo. Pero me gusta esa posibilidad.

La novela se divide en cuatro partes que podrían leerse de manera aislada, independientes una de otra. En estas partes –o núcleos– encontramos deudas y embargos, desapariciones, asesinatos, violencia y ataques con una raqueta que da descargas eléctricas.

En el primer núcleo, nos adentramos en el mundo de Mateo. El Indio y la Cambá, sus perros, se meten al río. A Mateo le preocupa que se ahoguen. Pide ayuda, pero nadie le hace caso, hasta que se cruza con Mercedes, otro personaje encantador, sobre el cual campea la dificultad de portar el nombre de una ciudad, que es, al mismo tiempo, el nombre de una mujer. Mercedes es la segunda parte.

Mateo, además del Indio y la Cambá, vive con la madre y Lucre, la hermana. Se ocupan del cuidado de una casa que se convierte en metáfora de ellos mismos, de sus vidas –y de quienes los rodean–. Los perros parecen hipnotizados por el canto de los patos. Los patos son entonces las sirenas y su canto seduce tanto a animales como a humanos.

El núcleo de la tercera parte –narrada nada menos que en segunda persona– es Carlos Quiroga, el profe de literatura (profe purirú, para los alumnos), el poeta del río –otro Ulises atraído por el canto de los patos–. Sí, Mateo y Carlos son Ulises modernos devastados por la chatura de la realidad donde la única forma en la que todo mundo logra sobrevivir es acudiendo al alivio momentáneo y devastador del Purirú.

En esta suerte de paralelismo, Mateo y Carlos nunca saben qué hacer, cómo reaccionar y cuando lo hacen es a destiempo y con resultados desafortunados. Esta es, lo sabemos, una constante en la obra de Quirós. Sus personajes son capaces de las acciones más aberrantes, ejecutadas con una inocencia que aturde, con esa cierta torpeza que a él le gusta llamar “humor físico", pero que nosotros interpretamos como lo más propio, lo más humano de cada uno. Lo dije antes, es imposible leer a Quirós sin incomodarse.

La parte cuarta nos sitúa en La Lucero, embarcación del capitán Titilo, que nos trae la historia de la abuela Liboria y también aparece el Diego, el 10: Diego Armando Maradona. Vemos cómo con este abanico de personajes, Mariano Quirós logra la perfección dentro de ese espectro que fue creando en sus anteriores novelas, Río Negro, Una casa junto al tragadero y Nuestra hermana de afuera.

Los personajes continúan apareciendo, a la manera de Balzac, en la Comedia Humana, aquella obra monumental que retrató la sociedad francesa del siglo XIX, explorando los aspectos más humanos de la existencia a través del entramado de personajes y situaciones interrelacionadas, que reflejan los valores, costumbres y conflictos de la época ¿Es para asustarnos? ¿Estamos siendo retratados en Purirú?

Lo cierto es que los protagonistas se cruzan y nos permiten ver diferentes facetas en cada parte-núcleo que compone ese entramado, lo que logra la ilusión de simultaneidad y nos convoca haciéndonos partícipes de cada historia particular del universo de Purirú, donde hay además un ritmo envolvente, similar al movimiento del agua del río, un tono aparentemente calmo, una voz narrativa que no nos deja apartar la mirada de cada una de las historias. Un narrador que, dando un paso hacia atrás lo que hace es saltar, zambullirse dentro de los personajes. Y nosotros, qué maravilla, lo hacemos con él.