![]()

![]()

![]() Domingo, 6 de junio de 2004

| Hoy

Domingo, 6 de junio de 2004

| Hoy

LIBROS

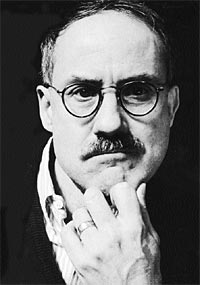

Mis morbos más raros

Antes de reinventar la ficción criminal con clásicos como La Dalia Negra, L.A. Confidencial o Clandestino, el norteamericano James Ellroy interpretó exhaustivamente el típico libreto del chico malo de Los Angeles: padres divorciados, madre alcohólica que muere asesinada, prensa amarilla y policial a modo de bibliografía infantil, bulimia televisiva, militancia nazi, drogas, robos, cárcel... hasta la redención literaria a manos de la literatura. Ese itinerario de abismo y salvación es el que Ellroy reconstruye en el texto que sigue, uno de los soberbios testimonios autobiográficos incluidos en el flamante Destino: La morgue.

Soy de L. A. Mis padres me trajeron al mundo en un lugar excelente. Aterricé en el hospital del que despegó Bobby Kennedy. Mi madre odiaba a los católicos y le gustaban los hombres despiadados. Bobby K. le habría provocado sentimientos contradictorios.

Yo veía L. A. con ojos de nativo. Crecí allí. Tamicé datos y los transfiguré al estilo de los chicos. Se trataba de morbos diversos. La corrupción y la obsesión eran sus hilos conductores. Mi métier fue el noir infantil. Viví en el epicentro del film noir durante la época del film noir. Desarrollé mi propia cepa de morbo raro. Era puro L. A.

Hacia 1950 mi padre trabajaba para Rita Hayworth. Decía que se la cogía. Mi madre cuidaba a astros de cine borrachos. Mi padre era perezoso. Mi madre era una adicta al trabajo. Mi padre me enseñó a leer a la edad de cuatro años.

Tuve acceso a las revistas de escándalos y a la Biblia. El libertinaje y la severa ley de Dios me acosan todavía. En la Biblia había sexo y abundantes carnicerías. En las revistas de escándalos, también. Sexo y porquería publicada. Incubé mis dotes narrativas. Mi imaginación se encendió.

Mis padres se divorciaron en 1955. Mi madre obtuvo la custodia principal. Yo viajaba de uno al otro. Estudiaba sus vidas separadas.

Mi madre bebía combinados de bourbon. Vi lo mucho que la cambiaba el alcohol. Salía con hombres que olían a psicópatas de film noir. La pesqué dos veces in fraganti. Mi padre acechaba el piso y espiaba a su ex. Mi madre me alimentaba con comida sana y novelas épicas. Mi padre me daba salsa de queso y combates de boxeo. Me enseñó a vitorear. Yo vitoreaba a los boxeadores mexicanos antes que a los negros. Vitoreaba a los púgiles blancos antes que a cualquiera.

Sexo: el asunto más importante de todos. El no va más de los chistes de los ‘50: quiero conocer al tipo que inventó el sexo y preguntarle en qué anda ocupado ahora.

Mi padre y mi madre me hacían leer. Los dos me llevaban al cine. Mi padre se repetía con historias de actrices ninfómanas. Mi madre hablaba de los actores a los que cuidaba. Me llevó al espectáculo de Dean Martin y Jerry Lewis. En una escena aparecía un perro conduciendo un coche. Me desternillé de risa varios días seguidos. A mi madre le pareció una reacción extrema. Mi madre era una mujer instruida. Decidió llevarme a un psiquiatra infantil.

Los viajes de uno a otro progenitor continuaron. Iba de una casa a la otra y me enteraba de chismes. Rita Hayworth era ninfómana. Rock Hudson, maricón. Floyd Patterson, un campeón de pacotilla. Mickey Rooney era un sátiro.

El calendario llega a junio de 1958. Comienza mi noche de Walpurgis. Mi madre es asesinada. La trama es SEXO. El caso queda sin resolver.

Fui a vivir con mi padre permanentemente. Estaba exultante con la muerte de mi madre e intentaba no regocijarse en mi presencia. Mi congoja era compleja. Odiaba a mi madre y la deseaba sexualmente. Bam: ha muerto. Bam: mi imaginación descubre el CRIMEN.

La fijación eludió la muerte de mi madre y se centró en víctimas sustitutas. La Dalia Negra se convirtió en mi asesinada favorita. Era mi madre hiperbolizada y estaba lo bastante distanciada para saborearla mediante la fantasía. Estudié recortes de prensa sobre la Dalia. Fui en bicicleta al lugar donde habían abandonado el cadáver. En mi mente empecé a hilar historias de salvamento. Rescataba a la Dalia cuando el asesino alzaba el cuchillo.

Leí novelas policíacas para chicos. Salté al Mike Hammer de Mickey Spillane. Las historias eran vengadoramente anticomunistas. Me gustaba la rabia y el fervor de Hammer. Yo era un anticomunista infantil. Ansiaba castigar a alguien invisible. Acechaba al asesino de mi madre pero no lo sabía. No sabía que estaba dragando morbo para mis páginas futuras. Mi padre me dejaba que me entretuviese leyendo y descuidara mis deberes escolares. Veíamos series de crímenes en televisión. Conocía a uno de los actores de 77 Sunset Strip. Decía que la mujer del tipo “le mostraba el felpudo”. Mi padre sacaba conclusiones erróneas. Daba por sentado mi conocimiento del sexo. Alababa a los homosexuales masculinos. Decía que, gracias a ellos, aumentaba el número de mujeres cogibles.

Mi rendimiento en la escuela era malo y fui autodidacta. Leí De aquí a la eternidad en 1960. El crimen se mezclaba con la historia social. La chispa que encendió mi grandiosa ambición infantil.

En esa época, mis aptitudes para la vida estaban por debajo de lo normal. A partir de los años ‘60, declinaron. Vivía para leer y fantasear. Robaba libros, comida y miniaturas de coches. Recorría L. A. en mi bicicleta de vendedor de tacos.

Espié a las muchachas en bicicleta. Era un acechador conspicuo. Aceché a las chicas ricas de Hancock Park y a las chicas judías del oeste de Kosher Kanyon. El verano del ‘61 me lo pasé acechando. Me encontré con manifestaciones de protesta y arrojé huevos a los estúpidos que querían prohibir la bomba. Se alzó el Muro de Berlín. Tío Sam y los comunistas jugaban a la intimidación. En la tele, un periodista presentaba cada día la gráfica del guerrámetro. Las posibilidades de que hubiese una guerra nuclear subieron hasta el 90 por ciento. La crisis me llenó de alegría nihilista.

Me arrastré de la primaria a la secundaria. El Instituto Fairfax era judío casi en su totalidad. Yo sólo destacaba porque era gentil y tenía acné. Anhelaba que me prestaran atención pero carecía de gracia para conseguirlo. Era un mal estudiante, peor deportista y mis relaciones sociales eran pésimas. Quería promocionarme como ser estrictamente único y atraer la atención consiguiente.

Sopesé el dilema. Encontré una solución. Me afilié al Partido Nazi Americano. Mi primera actuación fue en el barrio judío de Los Angeles Oeste.

El tiro me salió por la culata... y funcionó.

Gracias a eso, me prestaron algo de atención. Se me calificó de payaso. Distribuí panfletos racistas y “Billetes de Barco para Africa”. Me ungí como portador de la semilla de una nueva raza superior. Anuncié mi intención de establecer un Cuarto Reich en Kosher Kanyon. Insulté a los negros y denigré los Protocolos de los Sabios de Sión. Calumnié a Martin Luther Negro y vendí copias del Salmo 23 de los negros. Se burlaron de mí, se rieron de mí, me zarandearon y me dieron empujones. Desarrollé un sentido de la política estilo vodevil y recibí varias patadas en el culo. Mi cuelgue nazi me motivó, me aburrió y me angustió, en sincronía con la respuesta de mi público. Yo vivía para fantasear y asimilar tramas. Los buenos libros y la televisión conformaban mi arte interpretativo.

Estamos en otoño del ‘63. La salud de mi padre empeora. La mala alimentación y los cigarrillos. Bam: estrenan la serie El fugitivo.

Es puro concepto. Un médico de pueblo. Su matrimonio va mal. Su mujer es alcohólica. Un mendigo manco entra en la casa y la mata. El médico es acusado del asesinato. Lo juzgan y lo condenan a la silla eléctrica. El remilgado teniente Gerard lo lleva al corredor de la muerte. Bam: el tren descarrila. Bam: el médico huye para siempre. Persigue al mendigo manco. La policía lo persigue a él.

La serie me obsesionó. La serie interfería en mis sueños. El doctor Kimble huía. Yo también huía a toda velocidad. Kimble va a numerosas ciudades. Todas parecen estudios de filmación a L. A. Kimble es un pararrayos. Atrae descontento sexual y ennui. Siempre conoce a las mejores mujeres de la ciudad. Las mujeres eran mi madre transformadas por arte de magia.

Mi padre tuvo un ataque de apoplejía el 1/11/63. Llegué a casa del instituto. Lo encontré llorando y balbuceando. Vi su muerte como midesamparo y mi propia muerte décadas después. Empecé a prepararme para la vida en solitario. Empecé a excluirlo.

Pasó tres semanas ingresado en el Hospital de Veteranos. Su estado mejoró y sus posibilidades de sobrevivir aumentaron. Yo recorría L. A. en bicicleta. Birlaba revistas nudistas. Visitaba a mi padre. Miraba episodios de El fugitivo. Me llevaron hasta el golpe contra JFK. Mi padre salió del Hospital de Veteranos el día del atentado. La muerte de Jack y el consiguiente revuelo lo aburrieron. A mí también. A la mierda con Jack. Eramos republicanos y protestantes. Jack recibía órdenes de Roma. Ese martes casi se cargan a Kimble.

América lloraba a Jack K. Eso era carnaza para mi numerito nazi, pero nada más. Johnson incrementó el envío de tropas a Vietnam. Yo apoyé la guerra nuclear. Un vigilante de una tienda me arrestó por robar. Mi padre tuvo un infarto mientras yo sudaba en el calabozo. Las secuelas del golpe contra Jack sufrieron una metástasis. Los rumores de conspiración aumentaron.

El instituto se convirtió en una carga insoportable. Había cumplido diecisiete años. Era blanco. Ser libre sería tenerlo todo. Volví a poner en acción el numerito nazi. Me expulsaron de clase una semana. Mi padre empezó a llamarme “pendejo alemán”. Yo pintaba esvásticas en el plato del perro. Mi padre llevaba un casquete judío para atormentarme.

Volví al instituto. El club de la Música Folk celebró una reunión. La interrumpí con una melodía pronazi y un coro de Das Horst Wessel Lied. Me expulsaron definitivamente. Era un miércoles de mediados de marzo de 1965. Mi padre dejó que me alistara en el Ejército y tuvo un segundo ataque cuando yo llevaba dos días allí. Exploté su estado de salud. Fingí una crisis nerviosa. El Ejército me asustó terriblemente. Detestaba la disciplina. Yo era un cobarde y un faux-führer sedicioso. No quería ir a Vietnam. Conseguí un permiso por situación familiar grave. Visité a mi padre en su lecho de muerte. Sus últimas palabras fueron: “Intenta ligar con todas las camareras que te sirvan”.

El Ejército me soltó. A los diecisiete años era huérfano y estaba exento del servicio militar. Había llegado la hora de vivir y de leer. Había llegado la hora de completar mi educación picaresca.

Me matriculé en L. A. Me doctoré en droga y me gradué en abandono. Leí un montón de novelas policíacas y crónicas de crímenes auténticos y me abstuve de la literatura “convencional”. Era pura asimilación. Vivía en un universo criminal de ficción e imaginaba fantasías criminales. Cometía pequeños delitos por inercia y dejadez moral. Robaba comida y libros. Acechaba a las chicas de Hancock Park, irrumpía en sus casas y olía su ropa interior. Estuve encerrado en la cárcel del condado. Allí me codeé con otros inmaduros estúpidos y pequeños delincuentes. Mentíamos acerca de nuestras muchas putas y hazañas delictivas. Pulí mis nacientes dotes para la narrativa gracias a una jerga carcelaria de pacotilla.

Mis temas eran el crimen y mi locura innata. Comprendí las reglas de la verosimilitud. Cultivé mi aspecto extravagante. Medía metro noventa, pesaba setenta y cinco kilos, treinta de ellos de granos, y siempre tenía una pústula madura en la nariz.

¿El sistema? Al carajo con el sistema. Todo marginado callejero y pueril odia el sistema. A la crítica que hace de éste le falta rigor analítico y le sobra resentimiento personal. El marginado callejero Ellroy lo sabe. Es un neoconservador que duerme en parques y en contenedores de reciclaje.

Los años ‘60 y los ‘70 siguieron adelante. Yo seguía adelante impetuosamente. Comía algodones de inhalador Benzedrex. Bebía jarabe para la tos Romilar. Me pinché metanfetamina. Aceché, haraganeé, escuché y aprendí. El crimen cristalizó crujiente en mi cavidad craneal.

Y está L. A. Está en todas partes como una epidemia. Es una tierra rica en señuelos para chantajes y yonquis criados en la jungla. Es una casa de putas hiperbólica y una choza de hermafroditas elegantes. Aceché. Me enamoré de una preuniversitaria llamada Margaret Craig. Paseé junto a su casa de dos pisos de estilo Tudor y la saqueé amorosamente a lo voyeur.

Bam: estoy de nuevo en la cárcel. Me aburro. Estoy alerta. Estoy asustado. Miro. Aprendo. Escucho el lenguaje de la lasitud del hampa.

Aprendí. Me retiré y leí.

Leí a Dashiell Hammett en la biblioteca pública del centro de la ciudad. Leí a Ross MacDonald en los parques a la luz de una linterna. Leí al estremecedor Joe Wambaugh en la cárcel y fuera de ella. Los nuevos centuriones/El caballero de azul/Campo de cebollas/Los chicos del coro: obras visionarias escritas por un policía. Una visión contracultural de finales de los años ‘60. Absurdidad sin adoctrinamiento izquierdista.

Wambaugh me encendió. Wambaugh me cambió para siempre. ¿Cómo lo sé? Porque hizo que me avergonzase de mi vida.

Me desintoxiqué en el ‘77. Tenía veintinueve años. La cronología me favoreció. Se pusieron de mi parte unas drogas a las que se podía sobrevivir y unas cifras bajas de delincuencia callejera. Las galerías de las prisiones estaban vacías de violadores en grupo y de camarillas raciales. Los chicos asustados con escasas capacidades de supervivencia podían perdurar y aprender.

Aprender es difícil. Yo aprendí de la manera más dura. No lo recomiendo. Me golpeó una circunstancia atroz. Cultivé el don y la maldición de la obsesión. Finalmente ganó el don.

Ahora aprendo de mis palabras en la página.

En algún sitio hay un chico, o unos chicos. Nunca los conoceré. Ahora mismo están encajando cuadrículas en su cubo de Rubik. Les gustan mis dramas demoníacos. La metafísica los mutila. Se agarran a la gravedad. La combatirán con sus demonios. Les aportará un exceso de capacidades para la supervivencia. La cronología no los crucificará.

Apuntalarán mi morbo. Lo revisarán radicalmente. Lo harán circular.

-

Nota de tapa> Nota de tapa

El arcón Maltés

Una entrevista de Juan Sasturain a Hugo Pratt.(Y además, a Oski, Ferro, Mirco, Solano López y... -

LIBROS

James Ellroy al desnudo

-

PLáSTICA

Sebastián Gordín homenajea al pulp fiction

-

MúSICA

La doble vida del Sr. Gilbert

-

LOS 12 GRANDES EQUíVOCOS DE LA MúSICA. CAPíTULO 3.

Felix Mendelssohn, el wagneriano

-

EL CATADOR CATADO

Hacete hombre

-

Doble de cuerpo

-

Los nuevos discos de Patti Smith, Morrisey y P.J. Harvey

-

CINE

El ojo crítico

-

PáGINA 3

La flor de su secreto

-

VALE DECIR

Las noticias las prefieren rubias

-

YO ME PREGUNTO

Yo me pregunto

-

INEVITABLES

Inevitables

-

AGENDA

agenda

-

AGENDA

Agenda

© 2000-2022 www.pagina12.com.ar | República Argentina | Política de privacidad | Todos los Derechos Reservados

Sitio desarrollado con software libre GNU/Linux.