Imprimir|Regresar a la nota

Imprimir|Regresar a la nota

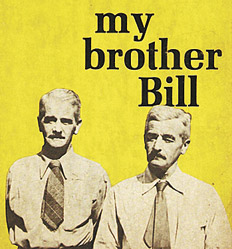

Cuando murió William Faulkner, su hermano menor escribió un libro sobre él, que empieza así: “La muerte de Bill tuvo lugar una noche de verano que podría haber salido de su novela Luz de agosto, sólo que fue en julio”. La chambonada, que da un poco de risa y un poco de compasión a la vez, resume en una cápsula la historia de todos los hermanos menores que siguen los pasos de su hermano mayor artista. La gran diferencia en el caso de John Faulkner es que él no quiso ser escritor desde la infancia, ni durante la adolescencia, ni siquiera en su juventud, sino cuando ya era un hombre hecho y derecho que rondaba los cuarenta, y para entonces llevaba casi veinte años trabajando para su hermano famoso, primero como piloto de un avión que Faulkner había comprado para divertirse y después como capataz de una granja que su hermano adquirió con dinero traído de Hollywood (y quiso poblar de mulas porque no le gustaban ni las vacas ni la siembra). Hay que hacer, sin embargo, la siguiente salvedad: en ambos casos, el pequeño John terminó superando a su hermano mayor. Llegó a ser piloto comercial de una aerolínea regional y luego salvó la granja de Faulkner de ser otra de las catastróficas empresas comerciales en las que dilapidaba el dinero que ganaba como guionista de la MGM. Es que el pequeño John padeció desde chico una confusión que haría las delicias de un psicoanalista: como él cumplía años el 24 de septiembre y William el 25, estuvo convencido toda su infancia de que él era mayor.

Como dijo el propio Faulkner: “La gente se cree cualquier cosa en el Sur, si suena lo suficientemente bizarra”. Vaya a saberse si le sonaba lo suficientemente bizarro el despertar de la vocación literaria de su hermano menor, que ocurrió así: la esposa de John lo escuchó contar cuentos para dormir al hijo menor de ambos, Chooky, y le dijo que valía la pena ponerlos por escrito; al menos eran más comprensibles que “esas cosas raras que escribe tu hermano Bill”. John tipeó uno a máquina y se lo llevó a su madre. Mamá Faulkner era todo un personaje: después de enviudar relativamente joven, dedicaba todo el día a leer y pintar, sola en su casa, que quedaba exactamente a mitad de camino de las casas de sus dos hijos (había otros dos hermanos Faulkner, pero uno se mató muy joven en un accidente de aviación, y el otro dejó el Sur para hacerse agente del FBI, de manera que no cuentan en esta historia). Mamá Faulkner se mantenía sola vendiendo los cuadritos que pintaba y no aceptaba que su hijo famoso le pagara ni la cuenta del almacén, pero exigía a cambio que la visitara todos los días (a John le exigía lo mismo). En una de esas visitas, John le mostró el cuento a su madre. Esta se lo pasó a Faulkner y después le anunció a John: “Dice tu hermano que lo vayas a ver”. John llegó a la casa de Faulkner, lo encontró sentado en el porche mirando a la distancia, con el cuento en una mesita junto al sempiterno vaso de bourbon. Sin mirar a su hermano, Faulkner dijo: “Un cuento te lo compran o no. Si te lo rechazan, nunca te pongas a corregirlo. Escribe otro y tendrás dos para mandar a otras revistas. Si te los rechazan, escribe otro y tendrás tres para mandar. Nadie puede ayudarte a publicar un cuento. Una novela es otra cosa. Si escribes una, yo me encargo”.

John tomó el consejo al pie de la letra y a los seis meses volvió con un paquete bajo el brazo. Qué es eso, preguntó Faulkner. “La novela que me dijiste que me ayudarías a publicar”, contestó John. Faulkner dio uno de sus legendarios tragos de pajarito a su vaso de bourbon (se pasó la vida convencido de que, si bebía a traguitos, no se emborrachaba) y contestó: “OK, se la mandaremos a mi agente literario. Pero yo no la voy a leer”. A los pocos meses llegó una carta de una editorial de Nueva York diciendo que la novela necesitaba ciertos ajustes pero querían publicarla. Faulkner se enfureció porque le habían mandado la carta a él y no a John. No avisó nada a nadie y dejó pasar el tiempo. Los editores creyeron que el hermano menor era tan quisquilloso como el mayor y terminaron publicando el libro tal como estaba. John fue a pedir consejo a su hermano para el viaje a Nueva York, adonde nunca había estado. Faulkner lo recibió otra vez en el porche y le dijo: “Tengo un solo consejo para ti. No le hables a nadie en la calle. Con tu tonada y tu lentitud para hablar, van a creer que eres retrasado y te encerrarán en un asilo. Así que ve, pero no le contestes a nadie que te hable”. Más bien atónito, John fue a contarle a su madre. Ella le dijo: “Es que te dan un anticipo de 500 dólares. A él nunca le dieron más de trescientos, hasta que se filmó Santuario”.

Los años pasan y, una tarde, Mamá Faulkner está leyendo en su mecedora la revista Colliers cuando se topa con un cuento de su hijo mayor cuya trama es un calco (sólo que retorcida a la manera de Faulkner) de aquel que había escrito años antes su hijo menor. Cuando éste llega a visitarla horas más tarde, le tiende el cuento sin palabras. John lo lee, se aclara la garganta y le dice a su madre: “Un escritor nunca sabe de dónde viene lo que escribe. Puede pasarse cuarenta años recogiendo, pieza por pieza, los elementos que conforman una historia. Hay veces en que no sabe que tiene una historia hasta que encuentra la última pieza. Todo lo que sabe es que de repente tiene una historia que contar. No se pone a pensar de dónde sacó cada parte. Una vez que cuajan en una historia no hay manera de diferenciar lo que uno escuchó en un lugar, de lo que vio en otro o lo que leyó en otra parte. Esa es una de las primeras cosas sobre el oficio que hay que entender, me dijo Bill”.

Mamá Faulkner contestó desde su mecedora: “Johnnie, esas mismas palabras me dijo Billie hace años, sólo que usó sin tapujos la palabra robar. Dijo que lo primero que hay que aprender en su oficio es que todo escritor roba sin pudor a otros escritores”. Años más tarde, en el reportaje post Nobel que le hizo el Paris Review, Faulkner se extendería famosamente al respecto: “La única responsabilidad de un escritor es con su arte. Lo que tiene para contar lo impele de tal manera que arrojará todo por la borda en el intento: su orgullo, su honor, su decencia, su seguridad, su felicidad. Incluso si tiene que robarle a su propia madre no va a dudarlo. Una oda de Keats vale más que un puñado de viejitas”.

Mamá Faulkner vivió hasta los 88 años, recibiendo cada día la visita de sus dos hijos y repitiendo a quien quisiera oír que su hijo John era una versión civilizada de su hijo Bill. Para los sureños, seguro: el pequeño John nunca cuestionó la segregación racial como sí hizo, sin pelos en la lengua, su incivilizado hermano mayor. John prefería pensar, como escribe en el triste libro que escribió sobre su hermano, que “el Norte se limita a tratar bien a los negros como raza pero los maltrata como individuos; nosotros quizá los maltratemos como raza, pero los tratamos bien como individuos”. Sólo le faltó agregar: “Cuando son nuestros”, para sonar como un perfecto caballero sureño.

© 2000-2022 www.pagina12.com.ar|República Argentina|Todos los Derechos Reservados

Sitio desarrollado con software libre GNU/Linux.