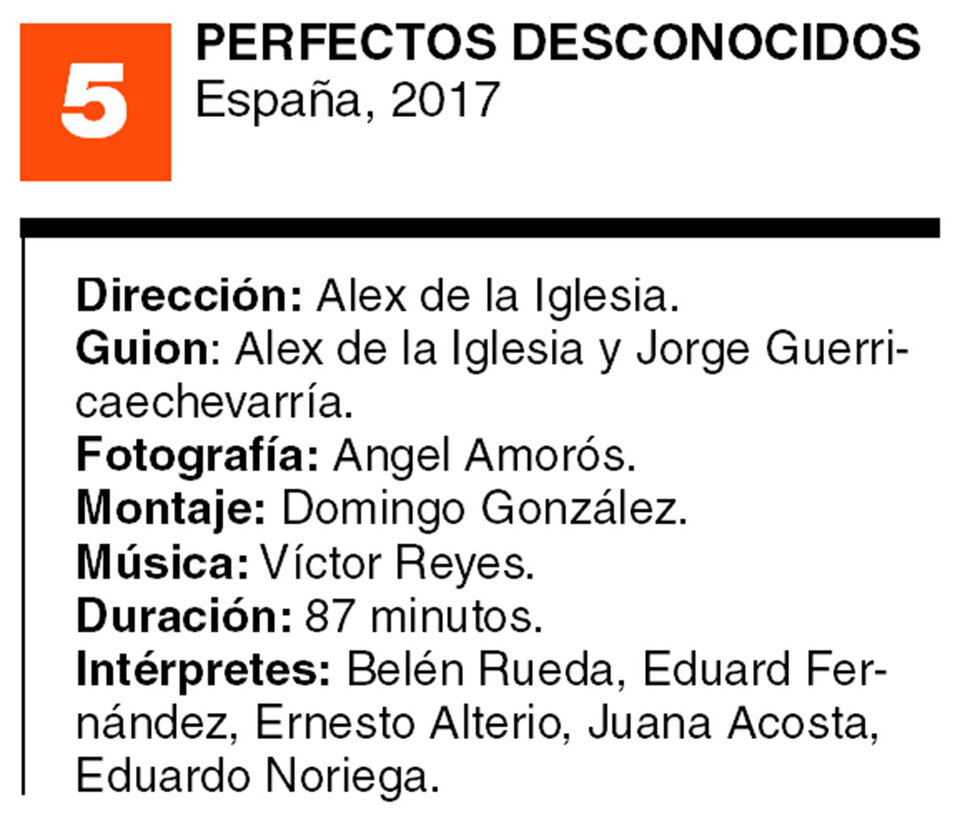

Remake casi inmediata de Perfetti sconosciuti, el largometraje dirigido por Paolo Genovese y estrenado en su país de origen hace poco más de un año, la versión española encargada al realizador Álex de la Iglesia logró repetir los logros comerciales de la original, transformándose, asimismo –según afirma con bombos y platillos la gacetilla de prensa–, en la película más taquillera en toda la carrera del director de La comunidad y El día de la bestia. Lo cual no la transforma en una de sus obras más acabadas; más bien todo lo contrario: se trata de uno de sus títulos más rutinarios e impersonales. Brillan aquí por su ausencia el desenfado y originalidad de sus mejores creaciones y el humor oscuro se transforma apenas en un sopapito ligero en la cara de la hipocresía, algo que ya estaba presente en la versión all’italiana. Hay ahora un montaje más frenético y existen lógicas diferencias lingüísticas y culturales, aunque persiste un fenómeno astronómico de trasfondo, un eclipse de luna con perigeo (que el astro esté todo el tiempo en el mismo sitio más allá del paso de las horas se disculpa como licencia poética) que habilita hacia el final ciertas tonalidades fantásticas, replicando el doble final de la cena original.

Porque de eso se trata: de una mesa bien servida y de un grupo de amigos –con sus respectivas parejas, salvo una notoria excepción– que se juntan a comer una noche como cualquier otra. Lo que ocurrirá luego te sorprenderá. O no tanto. Película construida alrededor de un único concepto narrativo, es teóricamente en las variaciones y en el crescendo de las revelaciones donde debería estar depositada la gracia. Un comentario al paso acerca de la esclavitud moderna y su opresor, el teléfono celular, deriva hacia un juego sencillo, pero potencialmente peligroso: disponer los aparatos a la vista de todos y esperar a que entren los llamados y mensajes, que serán respectivamente atendidos o leídos en público sin ninguna clase de censura previa. Que todos o casi todos los personajes tienen cosas que ocultar es algo que va de suyo, abriendo así las puertas del concepto humorístico, que llegará cuando, por ejemplo, los esfuerzos por ocultar un amorío se enreden de maneras inesperadas.

Como ocurría en la versión original, los movimientos de cámara y cortes de montaje no logran ocultar el concepto “teatral” del relato, que en el caso del film de de la Iglesia parece reafirmarse a partir de una fotografía plana –como en las tiras diarias televisivas– que destaca la impronta escenográfica del living donde se mueven y hablan los siete protagonistas. Y los personajes hablan. Mucho. De hecho, es casi lo único que el guión les permite hacer. Y si bien el reparto de profesionales –que incluye a Belén Rueda, Ernesto Alterio y Eduardo Noriega– aporta algo de credibilidad a las criaturas, éstas no son mucho más que figuras unidimensionales con secretos escritos del lado oculto a la vista. El resto es rutina cómica con rastros de vodevil y una misantropía de papel maché que intenta pasar por reflexión satírica sobre la condición humana. No sería nada extraño que a alguien se le ocurra llevar a estos comensales al teatro, preferentemente en temporada de verano.

![function body_3(chk,ctx){return chk.f(ctx.getPath(false, ["author","title"]),ctx,"h");}](https://images.pagina12.com.ar/styles/width470/public/2016-10/diego-brodersen.png?itok=_CpIciD5)