El pasado debe ser un país extranjero, con códigos obscuros, con dialectos que confunden. Para pensarnos hace un siglo, en el 1916 que marcó el exacto punto medio de la Primera Guerra Mundial, nos hace falta una traducción casi fantástica: la de pensar en un mundo en el que se respetaban las tradiciones y las jerarquías, donde se confiaba en el Estado y la Corona, en el que se creía en cosas como la aristocracia, la superioridad de la raza blanca, la amplia paternidad de todo lo europeo. Nada de esto se desgastó, ni evolucionó con tiempo. Todo esto cayó ensangrentado, grotesco y repugnante en los campos de la guerra. De ese de repente es que nació Dadá. Lo que explica que de ese exquisito movimiento que nadie terminó ni termina de entender nos queda una actitud más que un arte o una teoría, más que un conjunto de obras y algunos textos.

El dadaísmo es en lo visual un grupo de hombres vestidos como Kafka, de bombín, traje y cuello duro, formalísimos, con algunas mujeres de pollera larga y melena perfectamente presentables a las abuelas, que sin embargo eran legalmente traidores, desertores, putas, unos verdaderos marginales. Cuando sus patrias los llamaron al deber de morir, ellos se escaparon a un lugar neutral para hacer teatro, recitar poesía, pintar, escenificar, todo con el mismo mensaje de que nada tenía sentido. Dadá inventó y fijó algo que trascendía la bohemia y el “ismo”, algo hoy tan normal que nos parece mentira que alguien lo haya inventado. Los dadaístas fueron los primeros en concebir al artista como la antimateria del universo burgués, al arte como una actitud personal de militancia y rechazo. Son, en rigor, los abuelos del punk.

La cosa empezó en la tan pacata Zurich, la capital suiza de lo único más aburrido que la industria bancaria, la industria del seguro. La ciudad es la mayor del país eternamente neutral y para 1916 estaba llena de espías, refugiados más o menos legítimos, empresarios quebrando bloqueos, pacifistas, desertores, intelectuales perseguidos o no, escritores y todo tipo de artistas. Para ubicarse: París estaba casi bajo fuego, Berlín era una base militar, Londres caretizada como se caretiza en guerra, Rusia ya empezando a caerse. Europa no era lugar para artistas y no fue coincidencia que estos años marcaran el nacimiento de la lejanísima Nueva York como un lugar de las artes internacional.

Estos escapados malvivían en los barrios viejos y un grupo de ellos, perfectos desconocidos, alquiló un localcito en la calle Spiegelgasse 1 y empezó un circo inclasificable, el Cabaret Voltaire, que de repente era lo más interesante que pasaba en Suiza. Los socios, por así llamarlos, eran los alemanes Hugo Ball, Richard Huelsenbeck y Emmy Hennings, el alsaciano –medio alemán, medio francés– Hans Arp, la suiza Sophie Taeuber y, cosas de la guerra, dos rumanos, Tristán Tzara y Marcel Janco. En cosa de un par de funciones se les juntó el austríaco Walter Serner, con lo que el grupo fundador resultó un octeto. El mejor relato de estos orígenes lo escribió Ball, considerado el fundador de Dadá, en su diario La fuga del tiempo, publicado después de su temprana muerte en el campo suizo, donde se lo consideraba un santo heremita. Ball fue también el que marcó el tono del grupo con su primera perfomance del poema Karawane –caravana– compuesto absolutamente por sonidos fonémicos que cuidadosamente evitaban tener sentido. Entre esos sonidos estaba el da-dá que, todavía se discute, imita a un bebé hablando, quiere decir “sí-sí” en ruso, es una marca de jabón de la época o quiere decir vaya a saber qué.

Huelsenbeck, periodista y poeta, fue el que más energía puso en difundir la idea y el que más provocaba al asombrado público, que de vez en cuanto incluía a un vecino del Voltaire llamado Lenin que se aburría en el exilio. Huelsenbeck tuvo una vida de novela, fue el que llevó el dadaísmo a Berlín apenas pudo, lo vio transformarse en una criatura más expresionista, se dedicó a dar la vuelta al mundo como enfermero de cruceros y hasta ejerció de psicoanalista en Manhattan por un tiempo. Tristán Tzara, de apenas veinte años, es el escritor más famoso que dejó el grupo. En ese entonces era un flaquito con un vozarrón sorprendente y un gran talento para hacerse ver, tanto que años después André Breton –que de eso sabía algo– lo terminó llamando un impostor y un publicitario. Pero los escritos de Tzara terminaron traducidos al inglés por gente como Samuel Beckett y leídos con cuidado por gente como Allen Ginsberg y William Burroughs.

Emmy Hennings, que terminó viviendo por un tiempo con Ball antes de que se hiciera católico, eremita y santón, era una especialista en poetas alemanes, a los que les resultaba irresistible, y entre poetas trabajaba de modelo, actriz, camarera y cantante conocida por una canción que ella vendía como autobiográfica, “No tengo carácter, sólo hambre”. Hennings terminó siendo lo más popular del Cabaret Voltaire, una voz que calmaba las aguas cuando los socios se pasaban de rosca con el público. Otra cabeza tranquila era la de Hans Arp, el plástico más famoso que dió el dadaísmo y el más consistente. Arp era un artista de excelente formación, amigo de Vasily Kandinsky y Max Ernst, un hombre perfectamente enterado de todas las vanguardias de la época. Su definición de lo que hicieron es ejemplar: “Buscamos lo elemental en el arte para liberarnos de la locura de esos tiempos y crear un nuevo orden que estableciera un equilibrio entre el cielo y el infierno. Dadá era una bufonada y una misa de réquiem al mismo tiempo”.

La forma que tomó esta celebración y velorio fue algo que hoy llamaríamos multimedia. En el Cabaret se hacía música, se cantaba, se improvisaba poesía, se actuaba, se bailaba, se exhibía arte, se montaban farsas y se hacía mucho ruido, a veces todo simultáneamente y sin preocuparse por la continuidad. La diferencia con vanguardias simultáneas, como el cubismo analítico, el futurismo o el fauve, fue la actitud anarquizante, de rotura de las formas y de total falta de respeto no ya al canon sino a la misma actividad artística. Por peleones que fueran, los artistas vanguardistas querían hacer arte y lo consideraban una actividad suprema, idea que era anatema para los dadaístas, artistas que ni en el arte creían (o al menos eso decían). Dadá coincide con un momento de la civilización en que una batalla dura semanas y cuesta medio millón de vidas, con lo que era difícil sentir demasiado respeto por ideas de permanencia.

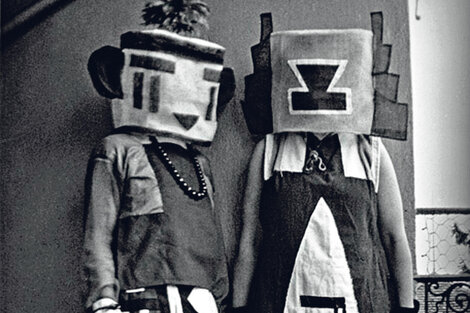

Con los meses, el Cabaret comenzó a incluir marionetas, películas, collages, fotomontajes, tipografías, poesía consistente en sonidos escritos y luego gritados, en signos visuales, en happenings. En este fárrago aparecen dos elementos que darían mucho que hablar, las primeras pinturas completamente abstractas que no buscaban explicarse con metáfora alguna, y los primeros ready-made, una falta de respeto a la misma existencia del objeto de arte. Comparado a eso, las muestras de dibujos infantiles, de pinturas de locos del asilo y de telas africanas organizadas en la Galerie Dadá fueron un entretenimiento. De hecho, varios dadaístas se mudaron a un hospital psiquiátrico dirigido por un médico bohemio y coleccionista de arte porque encontraban la compañía de los locos “relajante”.

Dadá al mundo

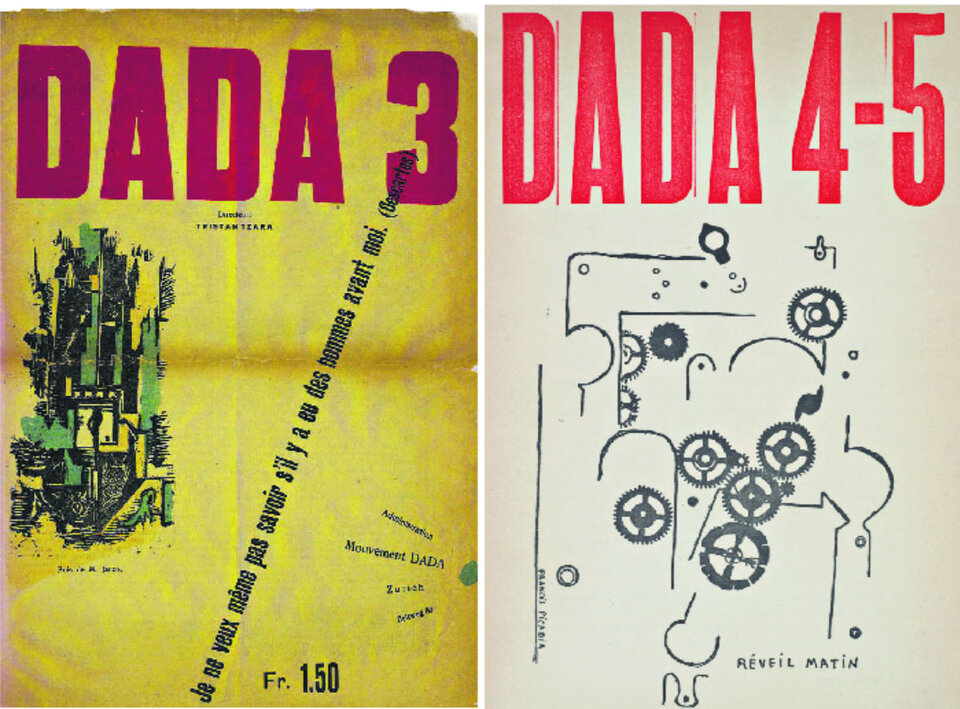

El fin de la guerra disparó al dadaísmo sobre un mundo quebrado moralmente que estaba listo para recibirlo pero no lo sabía. En cosa de meses había grupos dadaístas en Berlín, Colonia, Hannover, Amsterdam y por supuesto París. De Zurich, cada uno volvió a su casa, excepto los rumanos que se fueron a Francia. Como Dadá compartía la pasión contemporánea por los manifiestos y las publicaciones efímeras, y como el correo internacional seguía funcionando pese a la guerra, la semilla estaba plantada entre amigos, entre contactos, entre gentes que esperaban que las fronteras se abrieran para se dadaístas.

El grupo de Berlín fue el más duro, el más politizado y el más agresivo, lo que explica que reclutara jóvenes talentos como George Grosz, el terrible retratista de la disolución de Weimar. Las acciones dadaístas llegaron a la burla del excéntrico y elegante Johannes Baader entrando al congreso nacional y dándole a cada diputado, en la mano, un volante dadaísta condenando la institución. Los alemanes se concentraron en el fotomontaje y en el collage, dos técnicas que seguimos asociando con Dadá y que dieron talentos como el altísimo y sonoro Kurt Schwitters que, como era apolítico, creó su propia rama dadaísta llamada Merz y se hizo famoso en ciertos círculos por su interminable y variado poema Ursonía, que recitaba a los gritos siempre con el mismo resultado: el público primero se reía y luego se quedaba absorto y conmovido. También de este período nos queda Max Ernst, que produjo en los años veinte algunos de los mejores dibujos y fotomontajes dadaístas y se dio el gusto, con su amigo “Juan Efectivo”, de organizar una muestra en Colonia tan zafada que la policía la clausuró.

París fue más desordenado, más amplio y de una manera peculiar más pregnante. Tristán Tzara llega con su banda en 1918, casi en el primer tren post-armisticio, y arranca el escándalo con un manifiesto, un recital en vivo, un homenaje a Apollinaire, oficialmente nombrado como ancestro y padrino. El pequeño movimiento atrae a indecisos como Erik Satie, que finalmente se pone a componer y en 1920 a un grupo de escritores y artistas amigos de André Breton que pocos años después crearían el surrealismo. El primer cisma del dadaísmo fue en 1922, por una pelea sobre qué objeto era más moderno y modernista, una locomotora o un sombrero de copa.

Esto del cisma, de paso, es apenas una metáfora, porque Dadá explícitamente negaba ser un movimiento, un todo, una línea, y se sentía más cómodo disparando contradicciones: “Dadá subsume todas las grandes tensiones de nuestra época en su mayor denominador común: el sinsentido. Dadá es la gravedad moral de nuestros tiempos, que hace que el público se caiga de risa. Y los dadaístas también”. Y hasta esto de los dadaístas era inmediatamente cuestionado con frases que avisaban que quien se dijera dadaísta estaba en contra de Dadá. Tzara explicaba oscuramente que estaba en contra de las ideas por principio, y también en contra de los principios. El holandés Theo van Doesburg definía a Dadá como “una forma de arte que impide que el autor se juegue por nada. Esta forma relativa de arte es siempre acompañada de carcajadas”. Después de algunos años de esto, no extraña que Breton, al crear el movimiento surrealista, le diera una ortodoxia y hasta una suerte de comité central.

Lo que menos se aprecia del dadaísmo en este centenario es, justamente, su sentido del humor. La herencia del movimiento está en los museos y las editoriales, lugares de gente seria que considera ese lado de Dadá el lado tonto, olvidando que sus miembros consideraban la tontería un valor superior y liberador ante la seriedad de, por ejemplo, los tenientes coroneles. Para Raoul Hausmann, un objetivo superior era lograr “el absurdo órfico” que provocara alegría y risa, como lo lograba un artista admiradísimo de los dadaístas, Charlie Chaplin. Sin el humor, quedan desenfocadas las motivaciones de personajes de esta historia como Marcel Duchamp.

Anti-artistas

1. Bourgeois Wedding Couple - Quarrel, Hannah Hoch, 1919

2. El regalo, Man Ray, 1921

3. Merz de Kurt Schwitters, años 20

4. Hugo Ball en el Cabaret Voltaire

Duchamp nació francés, en una familia de artistas, y murió venerado y norteamericano, considerado con Picasso y Matisse como parte de la trinidad que dio vuelta la idea misma de arte. Cubista y conceptualista, siempre tomó la etiqueta de Dadá con pinzas, cortesía que le devolvieron los del movimiento. Pero una continuidad que Duchamp siempre se ocupó de resaltar fue su veta de humorista, que se expresaba en el gusto por las bromas prácticas y por una producción de caricaturas que arrancó en la adolescencia, para pagarse la escuela de arte, y no paró nunca. Su máxima obra cubista, Desnudo bajando una escalera, fue rechazada hasta por el salón cubista de París de 1912, que la veía como una cargada, por no hablar del escándalo del año siguiente cuando la colgaron en el célebre Armory Show de Nueva York.

En 1917, aprovechando su pasaporte todavía neutral, Francis Picabia logró llegar a Zurich y al Cabaret Voltaire. Volvió a Nueva York cargado de ideas nuevas que le contó a su viejo amigo Duchamp. El francés entendió de inmediato y mandó al salón de la Sociedad de Artistas Independientes un mingitorio comprado en una ferretería, firmado R. Mutt (R. Pichicho), con instrucciones sobre cómo exhibirlo. Este salón era de los más abiertos de unos Estados Unidos muy conservadores en arte, no tenía comité de selección y básicamente exhibía todo lo que mandaran los miembros. El mingitorio fue demasiado y por primera vez rechazaron una pieza diciendo que simplemente eso no era arte. El escándalo fue el momento en que el dadaísmo tomó forma en Nueva York y el mundillo se enteró, por la broma de Duchamp, que existían los ready mades.

El tercer gran nombre es el del único norteamericano nacido y criado del grupo, y por tanto largamente canonizado como creador del vanguardismo en Estados Unidos, Man Ray. Su carrera posterior como fotógrafo y su fuerte asociación con el surrealismo hace olvidar que Ray arrancó como pintor de pincel, siguió con extravagancias como pintar a soplete, y terminó creando una línea de objetos absurdos de enorme potencia. Uno inolvidable es El enigma de Isidore Ducasse, una máquina de coser envuelta en arpillera que fue presentado en la categoría de “objeto misterioso”. Y el más famoso es Regalo, la plancha con clavos en la parte plana que ganó potencia por su nombre.

La herencia

1. Rastadada, Francis Picabia, 1920

2. Tristan Tzara por Man Ray en los 20

3. Emmy Hemmings con títere dada, 1917

4 y 5: cuadrados dispuestos al azar, Hans Arp, 1917

En este centenario, Zurich aprovechó para hacer un rebranding recordándole al mundo que el Voltaire todavía existe –por allá no demuelen todo, parece– y que aunque sean unos aburridos la cosa empezó por ahí. Hubo algún simposio sobre Tzara y la poesía visual, alguien se acordó de las raíces dadaístas de maestros como Edgar Varese, pero nada casualmente el grueso de las exhibiciones y actividades pasaron por la plástica y el diseño gráfico, la herencia más transmisible y palpable de Dadá. La Kunthaus de Zurich organizó una muestra pequeña y exquisita, Dadaglobe Reconstructed, y una enorme sobre Picabia que ahora está en el MoMA de Nueva York. El Museo Nacional de Zurich montó otra sobre las ramas del movimiento, Dadá Universal, mientras que el Museo Rietberg presentó la suya sobre la influencia africana en lo visual dadaísta. Hasta los alemanes se contagiaron y crearon en el Museo Arp de Rolandseck, el pueblo en el que el artista pasó sus últimos años, Génesis Dadá: 100 años.

Estas muestras mezclaron el objeto reverencial y original colgado en la pared o protegido en un exhibidor, con la performática Dadá. Hubo noches de cabaret, conciertos para Nueve Harley Davidsons, Trompeta y Sintetizador, y hasta una moda de hacer cenas-show en las que los comensales tenían que actuar. La Dadá Universal tuvo un final que los originales hubieran adorado: realizada en un viejo edificio ferroviario completamente pintado de negro por dentro, mezcla de festival de cortos dadaístas, shows, dibujos y participación del público, el acto final fue la demolición del edificio, reducido a una pila de ladrillos viejos.

Pero la mayor de las muestras es la única dedicada a un artista en solitario, la que revisa la obra de Picabia y corre el riesgo de cumplirle su gran temor, el de “que me tomen en serio, me hagan un gran hombre, un maestro”. Francis Martínez Picabia era hijo de una francesa que murió joven de tuberculosis y de un diplomático cubano bastante rico, que andaba por ahí diciendo que tal vez, en una de esas, era de sangre noble. Francis tenía un talento diabólico, una mano perfecta, y a los quince años le copiaba los Sorolla al padre, colgaba la copia sin que nadie jamás se diera cuenta y vendía los originales para comprar estampillas para su colección. Todo esto, de paso, lo hacía a una velocidad pasmosa, sólo comparable a Picasso. La velocidad fue una obsesión para Picabia, que contaba en la vejez que tuvo 127 autos en su vida, todos elegidos por ser los más rápidos de la época. La muestra que tiene el MoMA hasta el 19 de marzo contiene sus piezas cubistas principales, todas relacionadas a la captura del movimiento en sus componentes. También están muchas de sus “mecanomorfismos”, las descripciones detalladas de máquinas perfectamente inútiles y perfectamente complejas.

Cada uno de estas exhibiciones fue acompañada por un grueso y erudito catálogo, del tipo que se adentra en la evaluación y en la teoría del arte. Ahí es donde aparece el núcleo de la importancia de Dadá en lo que hoy llamamos arte, y también su deliberado fracaso como movimiento disruptor. Lo de deliberado es por la pulsión destructiva del dadaísmo y los dadaístas, un grupo internacional con una alarmante tasa de suicidio que siempre hizo entender en contra de qué estaba pero raramente dejó en claro qué le resultaba positivo. La idea desoladora de que todo está mal termina incluyendo al propio grupo y explica que Dadá simplemente se diluyera en el surrealismo, en la obra individual, en la vida aventurera, en el silencio de lo privado. No hubo el drama y la furia, las peleas y acusaciones que fueron un lado permanente del surrealismo.

A la vez, Dadá inventó en pocos años todo el repertorio que ya consideramos tan normal que resulta cansador, posmoderno: el arte como performance, la superposición de arte y vida cotidiana, el uso de motivos y temas de los medios y de la cultura popular, la participación del público, el culto al arte primitivo, la apelación al absurdo. Emil Burian, el principal dadaísta del grupo de Praga, escribió en los años veinte que “después de Dadá apreciamos la fealdad y la casualidad, ventajas incuestionables de la excentricidad admirable”. La frase, rebuscada como es, podría ser la tarjeta de presentación de una de las muestras modernas organizadas por el centenario en el contexto de la feria Manifesta Zurich 2016. El artista Mike Bouchet, americano afincado en Alemania, creó un pavimento de ocho metros de largo y ochenta centímetros de ancho con ladrillos de mierda humana prensada. La instalación de ocho toneladas se llama así, Ladrillos de mierda, y es un explícito homenaje a Dadá.

Es imposible saber si los vanguardistas de hace un siglo, con sus trajes, hubieran aceptado un homenaje tan grotesco, pero como su objetivo no era crear objetos bellos sino ofender la sensibilidad burguesa es imaginable que apreciaran a Bouchet. Dadá es la base de las reglas de la vanguardia que identificó Peter Burger en su pelea con Adorno: salir de la pasividad, sacudir a los demás, romper el canon primero y luego la misma idea de arte, buscar que todos se comporten, piensen y sientan como artistas. Burger escribió hace cuarenta años, en el comienzo de un fenómeno pop que abrazó a la vanguardia, hizo ricos a sus protagonistas y los transformó en estrellas, con Andy Warhol como ícono principal. Esa es una gran diferencia, que hace un siglo se podía hacer una vanguardia realmente revulsiva y antisistema, mientras que los cuestionamientos de hoy se hacen en los museos y en galerías, con catálogo y vernisage, buen vino y sponsors corporativos, y con una lista de precios asombrosa. En 1968, cuando el MoMA de Nueva York le dedicó su segunda muestra a Dadá y el Surrealismo, la que curó William Rubin y consagró a los movimientos como la matriz del modernismo, 300 hippies hicieron un piquete en la puerta del museo. El cartel más grande decía “El surrealismo es revolución, no un espectáculo”. Hoy nadie entendería la consigna.

Eso lo que se extraña de Dadá y no tanto sus productos finales, que hoy aparecen como increíblemente vanguardistas, anticuados, históricos. Que es la maldición de las vanguardias.

![function body_3(chk,ctx){return chk.f(ctx.getPath(false, ["author","title"]),ctx,"h");}](https://images.pagina12.com.ar/styles/width470/public/2016-11/sergio-kiernan.png?itok=NcRptsXz)