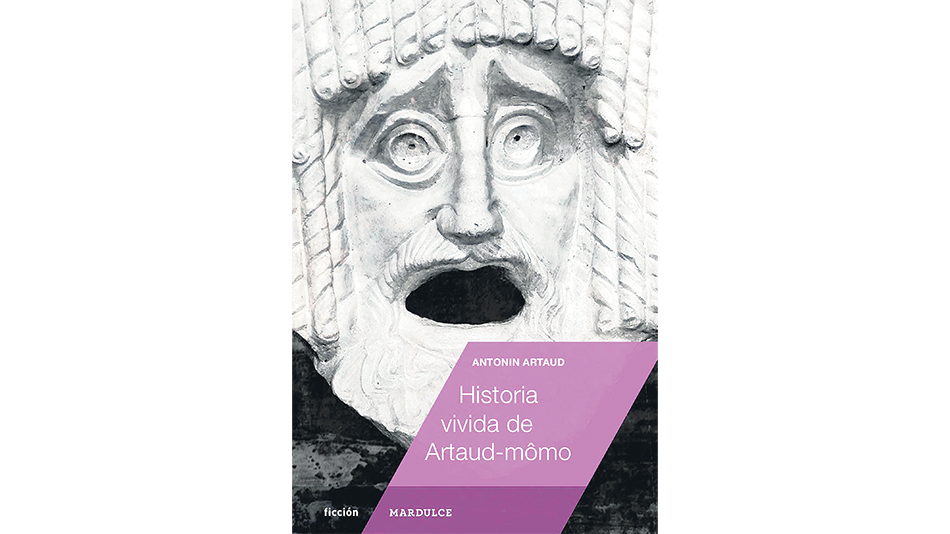

“Mi cuerpo es mío, no quiero que dispongan de él”. La frase la pronuncia el excepcional narrador, poeta, ensayista, dramaturgo y actor francés Antonin Artaud (1896-1948), el 13 de enero de 1947, en una maravillosa conferencia en el Théâtre du Vieux Colombier, en París, después de haber estado internado nueve años en un manicomio. “En mi mente circulan muchas cosas, en mi cuerpo no circula otra cosa que yo. Es todo lo que me queda de todo lo que tenía”, dice Artaud. “No quiero que lo tomen para meterlo en una celda, echarle encima una camisa de fuerza, atarle los pies a la cama, encerrarlo en un sector del asilo, prohibirle que salga nunca, envenenarlo, molerlo a golpes, hacerlo ayunar, privarlo de comer, adormecerlo mediante la electricidad, con la columna vertebral escindida en dos, la espalda apuñalada de dos golpes de cuchillo, ya es demasiado y más que demasiado, las cosas han llegado a un punto en que la cuestión se cae, cae por su propio peso, y como explicación ulterior ya no puede haber otra cosa que la bomba o el cuchillo”. Una gran parte de la sociedad de “castrados imbéciles y sin pensamiento” –como tan certeramente la radiografió el autor de El teatro y su doble, El ombligo de los limbos y El pesa-nervios, entre otros títulos– se retiró de la sala antes de que el escritor terminara de hablar, al no poder soportar la intensidad de esa conferencia, hasta ahora inédita en castellano, que Mardulce publica con el título Historia vivida de Artaud-mômo, traducida por Ariel Dilon.

No se trata de caer en la trampa simpática y correcta de afirmar que el “loco” tenía razón cuando enumera sus tirrias contra la internación y la medicina, específicamente contra el psiquiatra Gaston Ferdière del hospital de Rodez –donde el escritor francés estuvo internado entre 1943 y 1946–, doctor que le robó “no sé cuántos trillones de siglos de memoria con dos años de electroshock”. León Rozitchner lo planteó de una manera contundente al advertir que Artaud enfrenta el problema central de nuestra época: el racionalismo capitalista triunfante y destructivo. “El terror que barrió este siglo hizo enmudecer de pavor los cimientos carnales de la razón pensante. Por eso Artaud desconfía de ‘todo lo que no manifieste un estado orgánico, todo lo que no sea una exudación física de la inquietud del espíritu’. ‘El pensamiento va de adentro hacia afuera (...) Comienzo a pensar en medio del vacío, y del vacío voy hacia lo pleno’. Artaud exageraba, es cierto, porque ese vacío suyo quizás no es más que un lleno todavía oscuro, temido por la cultura establecida”.

La radicalidad subversiva de Artaud en Historia vivida de Artaud–Mômo es disruptiva. Más allá de la conferencia en sí, el texto tiene una naturaleza anfibia que hace que sea imposible encorsetarlo dentro de un género: se podría leer como una larga carta–poema narrativo, un ensayo o una especie de monólogo dramático autobiográfico, cuyo núcleo medular podría condensarse en lo que expresó Susan Sontag: “En la feroz batalla de Artaud por trascender el cuerpo, todo se convierte, a la postre, en cuerpo. En su feroz batalla por trascender el lenguaje, todo se convierte, a la postre, en lenguaje”. Cuerpo y lenguaje cuya textualidad remite a la experiencia espiritual en México, donde el escritor francés empezó a reencontrarse esos nueves meses que estuvo durante 1936, cuando se adentró en el universo de una de las etnias más celosas de su tradición: los tarahumaras. “Yo no iba al peyote como curioso, sino al contrario como desesperado que quiere retirar de sí todavía un último jirón de esperanza, desprender la última fibra roja de la esperanza espiritual de la carne (...) Yo no quería entrar en un mundo nuevo, al ir al peyote, sino salir de un mundo falso”, confiesa Artaud, uno de los más grandes y audaces cartógrafos de la conciencia in extremis.

Artaud escandaliza y continúa escandalizando porque es un intelectual a quien la cultura intenta asimilar, pero resulta aún hoy profundamente indigerible. No se trata de un arte singular garantizado por el sufrimiento extremo, sino de un pensamiento y una escritura limítrofe que demanda otro enfoque, otro umbral desde donde leerla. “Yo soy, para el psiquiatra de la sociedad actual, el tipo perfecto del perseguido mitómano que sigue razonando sobre su caso con una lucidez desarmante, pero creo que cinco meses de envenenamientos sistemáticos, tres años de reclusión secreta, nueve años de internamiento arbitrario son ya una prueba suficiente de que las persecuciones de las que me quejo son un hecho y no una idea”. Paule Thévenin, amiga de Artaud que editó las Obras Completas del escritor francés en treinta volúmenes por Gallimard, quizá haya sido la que con más justeza se aproximó al universo del creador del “teatro de la crueldad”: “La obra de Artaud trastorna. Trastorna porque destruye por su base todo un sistema de referencias, porque corroe la cultura específicamente occidental y se dedica a atacar el pensamiento y la sociedad pequeñoburguesa. Pensamiento que se defiende declarando insensatos, privados de sentido y por consiguiente incomprensibles, sus últimos textos”. El artista que proclamó que no tenía la más mínima intención de sucumbir definió su propósito artístico apuntando a los márgenes: “Lo que hago es huir de lo claro para aclarar lo oscuro”.

![function body_3(chk,ctx){return chk.f(ctx.getPath(false, ["author","title"]),ctx,"h");}](https://images.pagina12.com.ar/styles/width470/public/2021-01/silvina-friera.png?itok=e3Gtgvag)