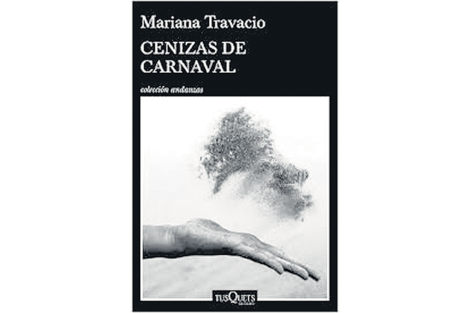

Se persiste, se persiste, ¿pero para qué? ¿Y en dónde se desemboca? Esa afirmación voluntariosa, acumulativa, y ese par de preguntas, parecen materias primas constantes en los diez cuentos que componen Cenizas de carnaval, tercer libro de la rosarina Mariana Travacio. El título, que es también el del relato que abre el volumen, signa poéticamente esos rieles, que trazan sus recorridos por las historias de sus criaturas, por sus obsesiones espiraladas, rutinarias, acumulativas, que más tarde o más temprano encuentran su fractura, su desengaño, su sinsentido, su sentido enmascarado, su muerte. Un par de palabras que aparecen cuatro o cinco veces a lo largo del libro podrían sintetizar ese par de fuerzas en los personajes: certezas, absorto. En “Certeza de lo inmóvil”, el segundo cuento, un tipo en su departamento narra de su necesidad de que cada cosa esté en su lugar, para no desconcentrarse: “La vida se degrada en un agitarse de vientos y de sombras, ese menearse constante de todo, ese devenir al vacío. No lo tolero”. Así que le da instrucciones a la mujer que limpia su casa, que es muy puntillosa, aunque no tanto como quisiera. En la segunda parte del relato quien narra es la hermana de esta mujer, que refiere del crescendo del chifle del caballero, que en tren de fijar las cosas manda a comprar pegamentos de índole variada.

Lo que insiste en persistir y lo que va gestándose para el colapso o la alteración de lo que se percibe, entonces. Las citas domingueras de “Los Osorio”, iluminadas por los relatos triunfales y el aire feliz de la familia, que un día empiezan a ser interferidas por las muecas de la abuela desde su silla de ruedas. Comé, Adelaida, comé, y No te escucho, Adelaida, no te escucho, frases de la madre de la narradora que repican de continuo en “Entre gardenias”, la voz atolondrada de esta mujer gorda a la que le reaparece un pretendiente de la adolescencia para ofrecerle un puesto en el ministerio, para llenar planillas con datos de inteligencia. Las rutinas exquisitas de la pareja de millonarios de “Temprano en el penthouse”, las atenciones de los sirvientes sincronizados, los deleites que proporciona el dinero, y la caída de un rayo. La obsesión de una costurera humilde (que al parecer tuvo teniasis) con los hábitos de higiene y alimentación de sus hijos: “Yo los voy a cuidar. Mucho bicho afuera”; así que ni al colegio los mandaba, pero les hacía leer los tres tomos de la enciclopedia Vox, buscar palabras y hacer ejercicios: “Madre. Hembra que ha parido. Matriz”. El viudo que se aboca a sus plantas en “Cantero”, su raye creciente con unos mellizos que le afanan las flores y la perturbación que le genera la madre de esos chicos, una mujer que no calza demasiado con lo prototípico del barrio.

Esas materias primas constantes, el tejido profundo de estos relatos, se entreveran con un abanico notable de voces y tonos bien variado, que abarcan el cinismo y la simpleza, el grotesco y la angustia, el disloque y el humor: ahí está, por ejemplo, “Es de noche y en la otra orilla”, un tipo que en el sorteo del supermercado se gana un viaje que resulta de ida y vuelta en el día a Montevideo, cuyo “espíritu de disfrute” ante los contratiempos y la chantada del premio remiten a Fontanarrosa (“Uno nunca sabe”, dice el personaje en un momento). En contraste con la linealidad jodona puede mentarse “A media voz”, una historia que persigue sin descanso a la narradora, que al ponerse a escribir sobre los fragmentos que la agobian irá descubriendo las razones, irá explicándose ciertas miradas torvas, miedos e imágenes de la infancia que pondrán su origen y su existencia patas para arriba.

En las persistencias para sostener identidades y en las rupturas Travacio arma además, en estos relatos, un panorama de heridas sociales en el trabajo, en el barrio, en la familia. Asunto que dialoga bárbaro con el epígrafe de Chico Buarque, que abre el libro: “Pero si con la edad nos da por repetir ciertas historias no es por demencia senil, sino porque algunas historias no paran de ocurrir en nosotros hasta el final de la vida”.

![function body_3(chk,ctx){return chk.f(ctx.getPath(false, ["author","title"]),ctx,"h");}](https://images.pagina12.com.ar/styles/width470/public/2016-10/angel-berlanga.png?itok=QPUvgANm)