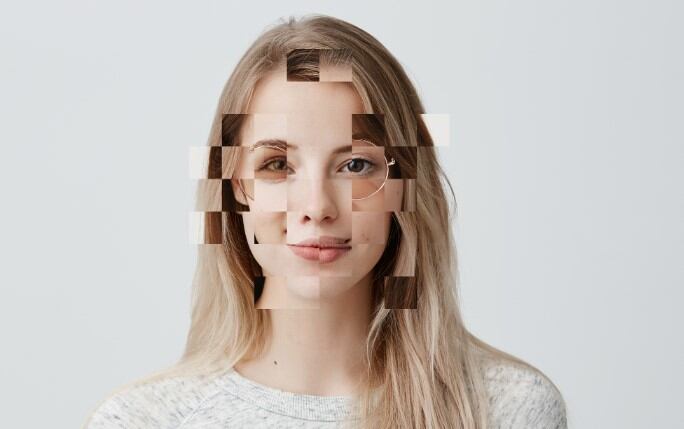

Entrevista a la escritora española Menchu Gutiérrez

“El deseo de escribir nace siempre de algo que nos falta”

La autora visita por primera vez Buenos Aires, donde participará de una disertación. Recientemente se publicó aquí El faro por dentro, una novela que desprende una poética sensación de extranjería. “Esa no pertenencia actúa como un motor creativo”, destaca.