Por supuesto que todos ya vimos montañas hasta cansarnos, montañas que son pixeles en pantallas, que son puntos de tinta en papeles mejores o peores, montañas que son paisajes en vivo. Y por supuesto que todos tenemos una idea de montaña insertada en lo profundo, un isotipo, la montaña ideal. Con lo que el problema es, en esencia, para qué andar pintando todavía montañas, qué hacer si uno se empeña en ese viejo empeño. La respuesta es simple y es la misma definición del arte, que en un punto nos condena a hacer siempre lo mismo pero de otra manera, a buscar la montaña personal, la maniera de hacer una montaña que nadie haya hecho antes. El truco es el talento, y por eso no extraña que un mecenas embarcado en un trabajo de amor le encargara retratar un viñedo muy especial al pie de una montaña al artista Ariel Mlynarzewicz. Este miércoles se presenta en el Museo Fortabat el resultado de la aventura, que es formidable: un libro y una selección de entre ochenta pinturas de Mlynarzewicz, algunas enormes, todas inolvidables.

A Mlynarzewicz ya no hay que presentarlo, porque es un pintor asentado que sigue explorando lo figurativo con resultados reconocidos. El año pasado ganó el Belgrano en grabado, tiene decenas de exposiciones de primer orden, incluyendo un par en el Bellas Artes y la primera realizada en el Kirchner. El hombre tiene otro lado, de generosidad particular, la de ser un docente de muchos, muchos años en la Asociación Amigos del Bellas Artes y en su propio taller, ámbitos donde despertó infinitas vocaciones y le probó a más de uno que adentro tenía un pintor. Tal vez sea una lección que recuerda de cuando muy joven y caradura se le presentó al gran Carlos Alonso con una carpeta y el pedido de ser su alumno y asistente. De esos años formativos le queda un diploma único, un retrato en un rincón del estudio con la dedicatoria “para mi único discípulo reconocido, Alonso”.

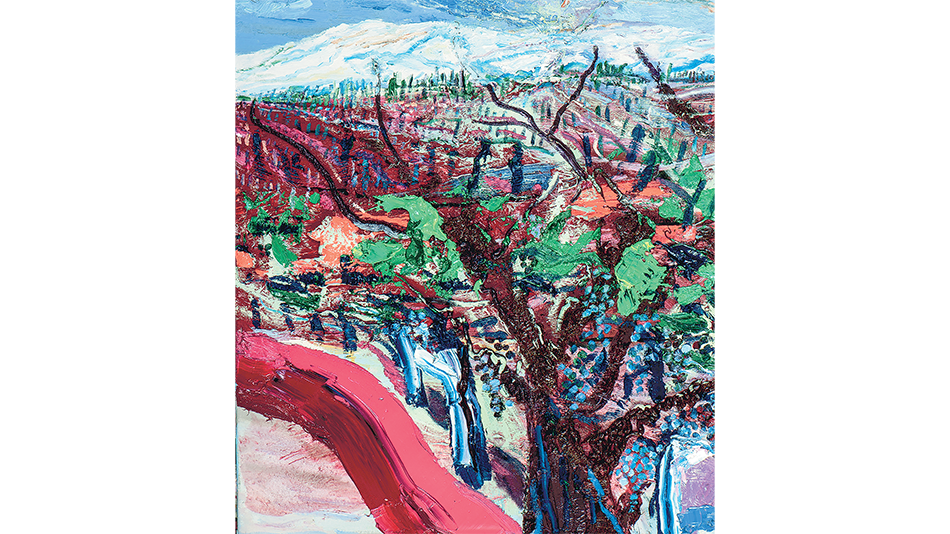

El nombre de Alonso se repite en la historia de los mecenas de este proyecto, los viñateros Catena Zapata, que por muchos años tuvieron en las etiquetas un retrato de línea rápida de una cosechadora, canasta al hombro, del maestro. El nombre de esta muestra y del libro es Viñedo único, y se refiere al terroir llamado Adrianna, en honor de una de las hijas de la familia. Para los Catena, la combinación de suelo y clima es “peculiar y no se repite en ningún otro viñedo aledaño”, el tipo de convicciones que despierta pasiones. De ahí arrancó la invitación a Mlynarzewicz, que no da vueltas para admitir que se había quedado con la boca abierta con la mezcla de majestuosidad anárquica de las montañas, que hacen lo que quieren y tienen vida propia, y el orden regular de los viñedos, creaciones humanas que cuentan, rezan, concilian a la naturaleza incontrolable. Era una sopa irresistible, un regalo hasta para alguien a quien no le gusta nada viajar.

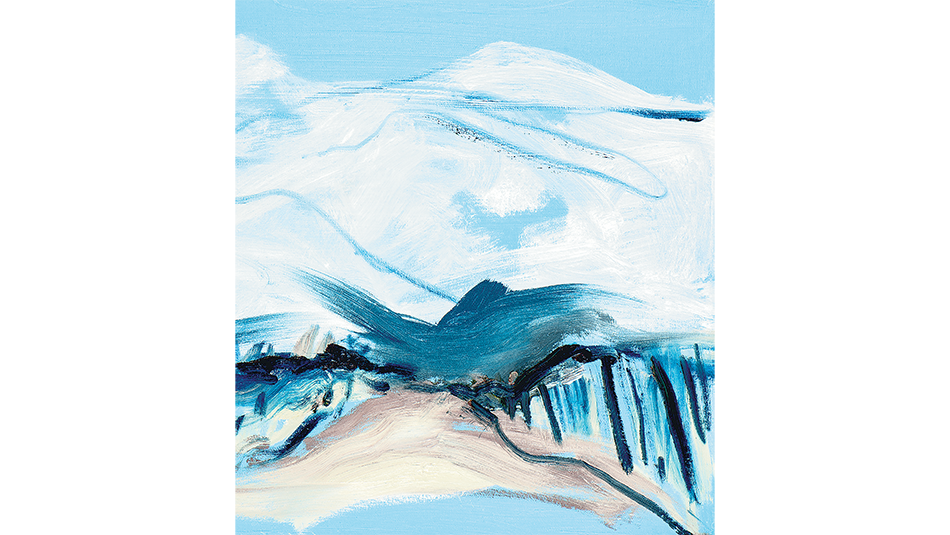

Mlynarzewicz viajó varias veces, durante dos años, a este rincón de Mendoza, en todos los climas. Lo vio madurando bajo un sol a veces amable y a veces impiadoso. Lo vio amarronarse, entregar su fruto, pelarse, prepararse para dormir. Lo vio desaparecer bajo la nieve, uno de nuevo con el paisaje vertical y helado. Lo caminó, lo miró, lo bocetó, lo fotografió y trató de aprendérselo de memoria. Así fue que se encontró pensando cada vez más en un predecesor que sabía mucho de montañas, el poeta y pintor chino Shitao, máximo maestro del paisaje en el siglo 18. Shitao, como correspondía en la época, pintaba a la tinta, con esos pinceles endiablados y sobre seda, un material tan caro como impiadoso, que no disimula ni perdona, que no permite raspar ni tapar. La perfección de Shitao es absoluta, silenciosa, equilibrada, lo que sería de extrañar en un apasionado como Mlynarzewicz. El modelo pasó por otra cosa, por la total absorción en el paisaje que recomendaba el chino, famoso por contemplar una escena por días y días, antes de tocar el pincel. Quien haya visto al argentino bocetar un retrato, pintar una mano o un pie –de lo más difícil, se sabe– conoce su ojo certero y rápido. La serie del viñedo muestra ese talento macerado, obsesionado, a largo plazo, encontrando una síntesis. La montaña vuelve a ser diferente.

Con lo que las grandes telas pesan visualmente, cargadas con los impastos felices de Mlynarzewicz, un artista que se equipa con paletas de cocina para aplicar el color. Nada está quieto en esta observación, las montañas vibran y viajan, los viñedos trepan, los senderos parecen corrientes entre los trazos verticales de las viñas, el cielo se retira, la luz estalla o se esconde. Planos de color, valores apenas sugeridos para aumentar su potencia, vides en stacattos que suben y son recibidas en un abrazo casi, casi abstracto por las montañas. La escala viaja de un panóptico de kilómetros de ancho, abarcando varias cumbres, a un par de plantas retratadas como personas del mayor interés. El estilo muda de una fuerte matriz de trazos de color –azules vívidos, un magenta que estalla, celestes deliberadamente sucios de amarillos– sugiriendo horizontes y estaciones, a la majestuosidad de piezas como Con el rocío, que con apenas treinta centímetros de ancho se las arregla para contener un valle, una ladera inmensa, un par de cumbres nevadas.

De la vendimia viene una serie de retratos de cosechadores, cargados y recorriendo las viñas con sus canastos. También verdaderos retratos de manos perdidos en mares de uvas, uvas aparentemente violáceas pero, bien vistas, de colores y más colores, tonos y semitonos, variantes y veladuras. Las manos de Mlynarzewicz son de una materialidad completa, carne representada pero con vocación de carne, cosas que agarran y aplastan. También hay algo que en un punto inventó Van Gogh, retratos de árboles, estudiados con el mismo cuidado que una persona.

La lección de esta muestra y del libro es, sin embargo, la que pasa por el color suelto como un animal vivo, instrumento de pasión. La obra de Mlynarzewicz tiene una pasión alegre, una pulsión muy vital que desborda por la materia y el color, como si chorreara desde adentro. Uno puede no encontrarle el sentido interno al primer momento, pero hay que recordar la advertencia de Gombrich de que el desorden también tiene su lógica, un orden escondido que propone descubrirlo. En estos cuadros el escondite no es para tanto porque la lógica es de placer, de sentir cosas y representarlas por esas veredas que sabe recorrer un gran artista.

Y no está mal que se trate de un viñedo.

A partir del jueves en la Colección de Arte Amalia Fortabat, Olga Cossettini 141, Puerto Madero. El libro Viñedo único de Ediciones Catapulta ya está en librerías.

![function body_3(chk,ctx){return chk.f(ctx.getPath(false, ["author","title"]),ctx,"h");}](https://images.pagina12.com.ar/styles/width470/public/2016-11/sergio-kiernan.png?itok=NcRptsXz)