Dos nuevas jornadas transcurrieron para la Competencia Argentina de Bafici y cuatro películas se sumaron a su grilla, todas dirigidas por cineastas cuyos nombres son muy familiares en la historia del festival. La mitad de ellas está constituida por películas menores de dos directores valiosos, mientras que la otra mitad la integran las películas más políticas de la sección, obra de dos cineastas de igual prestigio. Y, tal vez, también las dos más polémicas de la competencia. Dentro del primer grupo se encuentran La otra piel de Inés Oliveira César, y El silencio a gritos, de José Celestino Campusano. La primera es un drama con elementos experimentales en el que se cruzan diferentes planos discursivos. Abril es una tatuadora cuya pareja con un dramaturgo no atraviesa por el mejor momento, aunque es evidente que ese no es el único motivo que la tiene en medio de una crisis profunda. A partir de un hecho extraordinario e inesperado, ella decide salir del país sin avisarle a nadie y pasar más de un mes alejada de su vida cotidiana. Para dar cuenta de una crisis de la que poco se sabrá, la directora incluye fragmentos en off de La terquedad, obra que Rafael Spregelburd presentó con éxito en el Teatro Cervantes hasta el mes pasado. Leídos por el propio autor, quien además interpreta a la pareja de Abril, estos textos se vinculan de manera libre y hasta tangencial con las escenas que las ilustran, permitiéndole el espectador conjeturar una versión propia del drama que llevó a la protagonista a tomar distancia. Ocurre que a veces el salto entre texto y acción es grande, y el guión por momentos parece liberarse de mediar entre ambos elementos. “Escribir es restar posibilidades. No hay que hacerlo”, dice la voz de Spregelburd y la película parece haberse apropiado de esa premisa.

La película de Campusano vuelve a presentarse como una inmersión en la vida de la clase obrera, que además ubica la acción en las calles del barrio El Alto, en la ciudad de La Paz, Bolivia. El comienzo es alentador: unos planos aéreos muestran los edificios del barrio encajados entre las montañas casi como si fueran de juguete. Desde ahí arriba Campusano baja para meterse enseguida en la calle, bien al ras del suelo, que es donde ocurren sus historias, esta vez un caso de abuso incestuoso entre hermanos ocurrido en una familia de comerciantes. El catálogo avisa que El silencio a gritos está basada en un hecho real, detalle que puede no ser relevante a la hora de hablar de cine, pero también menciona que fue rodada en pocos días y con recursos limitados. Todo eso se nota al ver la película, que aborda el tema del incesto de forma esquemática y hasta superficial, muy lejos de la profundidad que el propio cineasta supo conseguir en trabajos anteriores como la notable Fantasmas de la ruta, que aborda un tema igualmente complejo, como la trata de personas. Lo mejor de la película vuelve a ser la capacidad de Campusano para captar los escenarios sociales. Lo más endeble: la utilización de algunos personajes para explicitar un discurso que, se intuye, es el del propio director.

En Esto no es un golpe, Sergio Wolf –que fue director artístico del Bafici durante cinco ediciones, entre 2008 y 2012– ofrece una reconstrucción del primero de los alzamientos militares conocidos como Carapintadas, que tuvo lugar durante la Semana Santa de 1987 y partió en dos la presidencia de Raúl Alfonsín. La película reúne a casi todos los protagonistas de aquellas jornadas en las que la democracia pareció volver a estar en riesgo, hecho que la convierte en un verdadero documento histórico.

Uno de los puntos interesantes del abordaje de Wolf consiste justamente en exponer las diferentes miradas que los protagonistas tienen sobre una historia ocurrida hace más de treinta años. Algunos de los miembros más notorios del equipo de gobierno de Alfonsín, como los del ex canciller Dante Caputo, el periodista José Ignacio López, quien fuera portavoz presidencial, Horacio Jaunarena, ministro de Defensa, el edecán Julio Hang o los por entonces jóvenes radicales Leopoldo Moreau y Jesús Rodríguez, se encargan articular una memoria colectiva de lo ocurrido en esos días. Del otro lado los ex militares Guillermo Breide Obeid y Pedro Mercado –que no debe confundirse con su tocayo Pedro (Rafael) Mercado, esposo de Cecilia Pando– y el propio Aldo Rico que, con su estilo sobrador y una marcada tendencia a la autocelebración, resulta el más carismático y atractivo de todos en tanto personaje. Ellos dan cuenta en primera persona de cómo se vivió el alzamiento desde adentro.

El director maneja las herramientas del género sin caer en lo conservador, trabajándolas en combinación, como ocurre al trasladar a las “cabezas parlantes” a los escenarios en los que los hechos fueron teniendo lugar. Algo similar ocurre con el material de archivo, que al superponerse con las imágenes actuales se potencian de forma mutua. A todo ello Wolf le aporta un manejo preciso de las formas narrativas cinematográficas, colocando a la película bien lejos del documental televisivo. Y además confirma sus dotes de entrevistador, dándole prioridad a la voz de los protagonistas y reservando para el final algunas apreciaciones de orden más personal.

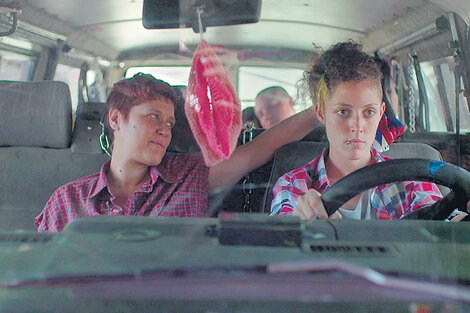

“El problema no es la representación de los cuerpos”, dice la voz en off de una de las protagonistas de Las hijas del fuego, quien planea rodar una película y constituye un obvio alter ego de Albertina Carri, la directora. “[El problema] es cómo los cuerpos se vuelven territorio y paisaje frente a la cámara”. Como otras de sus películas, Carri vuelve a trabajar representación y forma, en este caso las del cuerpo femenino. El film se desarrolla dentro del universo lésbico, pero apartándose de forma deliberada del paradigma con el que el cine suele abordar esta temática, apoyado en una mirada masculina estandarizada que tal vez tenga su ejemplo más reciente al film La vida de Adèle, del tunecino Adbellatif Kechiche. Por el contrario, Carri no permite que sus personajes se apeguen a un único modelo, sino que intenta abarcar la mayor cantidad posible de cuerpos (es decir, de bellezas). Un gesto liberador.

“Hay algo del goce que es irrepresentable”, afirma la voz en off al evaluar la posibilidad de rodar una porno. Sobre ese género se organiza el nuevo trabajo de Carri, que se dedica a jugar al porno; a satirizarlo y refiltrarlo, pero hacerlo. Las hijas del fuego es una road movie con sexo explícito y una voz que va componiendo un discurso anarcolésbico. Rizando con humor el rizo de las convenciones del porno, Carri se propone demoler cuanta institución se le cruce por delante, de la familia clásica y el amor romántico a la Iglesia, como si ansiara alcanzar el estado alfa de la apostasía. Pero también se cuestiona a sí misma: “Si la subjetividad de los cuerpos no es destruida, ¿entonces no hay porno?”

Es mucha tela la que deja por cortar Las hijas del fuego, cuyos conceptos más ricos provienen de la acción y no de las palabras. Un ejemplo: la película se cierra con un potente plano secuencia a través de una fiesta lisérgica, que a su vez concluye con una masturbación en primer plano. Una declaración de principios que también puede ser pensada como una respuesta oportuna a la vieja pregunta de ¿Qué es el cine?: ni más ni menos que eso, una masturbación del artista frente al espectador. La definición le cabe al porno, a Hollywood, a la obra de Carri y a las películas de 14 horas.

![function body_3(chk,ctx){return chk.f(ctx.getPath(false, ["author","title"]),ctx,"h");}](https://images.pagina12.com.ar/styles/width470/public/2016-11/juan-pablo-cinelli.png?itok=Zbek5M3h)