Gracias a Bertolt Brecht

El hombre corpulento y lleno de estrellas tropezó con un niño que jugaba en los pasillos oscuros de la casa.

–¿Quién eres? –preguntó

–Soy Andrea Sarti, el hijo de su casera.

–¿Qué haces aquí?

–Aquí vivo.

–¿En mi casa?

–Sí, señor Galilei.

–¿Desde cuándo vives en mi casa?

–Desde que nací. Hace siete años.

Esa fue la mañana que me conoció, después de verme casi a diario durante siete años.

Nunca entendí bien por qué puso atención en mí, cuando tenía una multitud de buenos estudiantes esperando que los admitiera como discípulos. Por mi parte, le pagué con impertinencia.

Pero aquel día yo admiraba a Galileo Galilei como solo admiran los niños: en los aciertos y en los errores, en la genialidad y en la torpeza. Fue mi madre quien me dijo que el maestro deseaba que yo fuese, alguna que otra tarde, a su laboratorio…

–A mi Andrea, ¿qué les parece? Es que ese niño salió con la inteligencia de un búho. Por algo el señor Galilei lo tomó a su cargo y está, dale que dale, enseñándole sobre el cielo y la tierra. Andrea aquí, Andrea allá, Andrea mira esto, Andrea presta atención… Más les digo: cuando el señor Galilei se va a sus clases, mi Andrea queda a cargo.

Galileo Galilei le sonreía a los astros más que a cualquier ser humano.

–Aquí hay demasiado polvo– le dijo a su casera, pasando la mano sobre una mesa de madera.

La mujer, que llegaba con la bandeja del almuerzo, no tenía pelos en la lengua.

–¿Cómo quiere que friegue, si apenas toco alguna cosa grita como un endemoniado?

–He visto a tu hijo –Galileo Galilei seguía su propio hilo.

–¿Hizo algo indebido? –Esta vez sí, la casera miró a su señor con alarma evidente.

–Nada… El chico no ha hecho nada. Solo pensé que podrías enviarlo aquí para que me ayude con el orden –Y el maestro agregó –Le daré un pequeño pago extra.

–Mi Andrea estará muy feliz –respondió la mujer.

–Eso es, ¡Andrea! –Galileo Galilei recordó el nombre del niño que había visto unos días atrás en el pasillo de su casa.

Así comenzaron las visitas de Andrea Sarti al laboratorio más renombrado de Florencia.

Me gustaba verlo mirar. Yo aprendía solo con ver los ojos de mi maestro cuando estudiaba, cuando intentaba entender, cuando se decepcionaba. Lo vi buscar la verdad en los haces de luz que entraban por la ventana, lo escuché pelear con las constelaciones, me tocó ser testigo de sus dudas y sus enojos… Al principio, apenas me hablaba. Algunos meses más tarde, empezó a dirigirme la palabra. A veces, según la lógica lo indicaba, intentaba hacerme entender sus ideas con palabras sencillas. Entonces Andrea era Andrea. Otras veces, me refutaba con tono burlón cosas que yo jamás había dicho. Seguramente veía en mí alguno de sus múltiples adversarios. Pero nada le gustaba tanto a mi maestro como discutir consigo mismo. Galileo Galilei decía, Galileo Galilei negaba, Galileo Galilei afirmaba esto, Galileo Galilei lo ponía en duda. En una ocasión, durante una disputa respecto de las manchas del sol, llegaron a insultarse. Uno de ellos se quedó en un extremo del laboratorio, puliendo un cristal mientras el otro se sumergió en la lectura. Así eran ellos…

Según recuerdo, empezó a reparar seriamente en mí cuando cumplí trece años y las cosas, en Roma, se complicaron. Para entonces yo comía en su laboratorio. Y él se empeñaba en sacarle lustre a mi entendimiento.

–Entiendes por qué flota el hielo, ¿no es así, Andrea?

Yo entendía eso y mucho más.

–Ya ves. Lo entiendes tú pero no lo entienden los profesores de Pisa.

Recuerdo a mi maestro limpiándose la boca con rudeza antes de levantarse de la mesa para volver, horas después, al almuerzo frío. No sé si tenía voluntad de enseñarme, pero lo hacía.

Cuando la idea de vivir en un planeta que giraba dejó de atemorizarme, me dediqué a socavar los nervios de mi madre.

–¡No me vengas con eso, Andrea! Sé lo que te digo, esas historias no van a traer nada bueno. Yo soy quien va al mercado. Allá muchos me lo dicen: Tu señor tiene más enemigos que dientes la cabeza de ajo. ¿Y eso por qué? Por andar diciendo que el mundo anda alrededor del sol como un perrito abandonado alrededor de las sobras. ¡Que Dios nos ampare!

Muchas veces, confiado en sus buenos contactos, mi maestro se reía enumerando la lista de enemigos.

–Profesores, cardenales, la propia duquesa de Lorena… Ahora Roma me manda a llamar. Eso me obliga a abandonar mis trabajos con el microscopio y viajar en pleno frío de febrero.

Galileo Galilei debía presentarse ante el Santo Oficio de Roma el 16 de febrero de 1616. Llevó consigo sus saberes, sus pruebas. Y su mala salud. No recibió malos tratos ni humillaciones. Más bien le rogaron que ya no hablara de teoría sino de hipótesis. Con eso sería suficiente. Las comprobaciones que presentaba no eran suficientes para sostener con firmeza que el sol estaba en el centro y que la Tierra orbitaba a su alrededor.

–Una hipótesis, señor Galilei. ¡Usted solo tiene una hipótesis!

Parecía poca cosa, pero mi maestro se entristeció. Su pena empeoró su salud. Como siempre, solo su afán de conocer fue capaz de devolverle el ánimo. Con los años, fui a la universidad y traté con hombres de ciencia. Sin embargo nunca vi una cosa semejante: alguien que atravesara los días y las noches con el único fin de comprender el mundo que habitaba.

Mi madre se lamentaba por eso.

–Y explícame tú, que eres un sabelotodo, para qué le sirve tanto estudio al señor Galilei… Ya le han levantado el índice, ya le han hecho ¡shhh! Ahora que se quede bien quieto, y que se ocupe de mejorar su salud. Conozco bien el color de la enfermedad. Y lo suyo… ¡No hay caldo que lo levante!

Durante algunos años, Galileo Galilei se dedicó a la escritura. Y pareció divertirse con las pequeñas rencillas que, por una causa o por otra, entablaba con sus colegas. Pero Roma, como Dios, no dormía. Roma leía entrelíneas, Roma se inflamaba cada vez que los sarcasmos de Galilei llegaban a sus oídos. Un día, Roma perdió la paciencia y lo convocó otra vez.

La salud de Galileo Galilei era un traje que le quedaba demasiado grande. Por esa razón, sus médicos lo eximieron de viajar.

–Quédese tranquila, señora Sarti. Voy a enviar estos certificados a Roma, y me quedaré en casa.

–¡Suerte! Así lo que deba pasar, pasará aquí –fue el desafortunado comentario de la casera.

–¡Cierre esa boca, mujer! Todos los días me augura la muerte.

La mirada de la señora Sarti se metió entre sus pies.

–Es pura preocupación, señor Galilei.

–Entonces ya no te preocupes. Y dile a Andrea que venga ahora mismo. Lo necesito.

A partir de entonces todo empeoró: mi maestro, el olor de Florencia, mi ánimo. Hasta la verdad misma pareció empeorar.

Enfermo o no, con certificaciones médicas o sin ellas, mi maestro fue obligado a ir a Roma para un interrogatorio. Y yo, que había pasado más de diez años aprendiendo a su lado, estaba seguro de que jamás iba a retractarse. Mi maestro aceptaría cualquier destino antes que decir que la verdad no era la verdad. Mi maestro era indoblegable. Llegué a pensar, con ese coraje cruel de la juventud, que era preferible que él mismo, y no la verdad, ardiera en la llamas. El, y no su gloria. Esperé intranquilo las noticias que los amigos de mi maestro nos traerían llegado el momento. Cuando supe lo ocurrido, pensé que nada peor podría haber pasado. Era joven, era impertinente. Y a esas alturas, también estaba ciegamente enamorado de la verdad.

Ante las amenazadoras exigencias de la Inquisición, Galileo Galilei aceptó abjurar de sus ideas. No era cierto que la Tierra orbitara alrededor del sol. No era cierto. Gracias a su abjuración, se le conmutó la prisión por arresto domiciliario. Galileo Galilei fue condenado a encierro perpetuo. Y la Tierra se transformó en un planeta inmóvil.

Vi por la ventana cuando lo ayudaban a bajar del carruaje. Había perdido peso. Y las pocas fuerzas que le quedaban no le permitían sostener en alto la cabeza. Vi a mi madre correr a su encuentro. Después entró a la casa para siempre.

Durante muchos días solo escuché su tos y su silencio. Mi madre, mucho más sensata que yo a pesar de ser analfabeta, me insistió para que fuese a verlo.

–¿Cuándo piensas dejar de lado tu estupidez? Tan fácil para el jovencito andar orgulloso... Total, no eras tú quien pasaría la vida en un calabozo. O algo peor. Cuando no se trata de nuestro propio pellejo es muy fácil ser valiente. ¡Muy fácil, Andrea!

Al final de ese invierno, Galileo Galilei supo que su joven discípulo estaba parado detrás del sillón que ocupaba.

–Si viniste a escuchar que estoy avergonzado de mi abjuración, estarás parado ahí muchos años. Vergüenza no. Vergüenza no tengo. Soy un científico, no un héroe. Soy un viejo. ¿Estás pensando en otros que no abjuraron? ¿Otros que aceptaron morir por la verdad? Pues yo no pude hacerlo. Tuve miedo, y volvería a tenerlo. ¿No fue bastante dedicar mi vida entera? ¿También debía dedicar mi muerte? Además, mi buen Andrea, hagan lo que hagan, digan lo que digan, abjure quien abjure, la Tierra hará lo suyo.

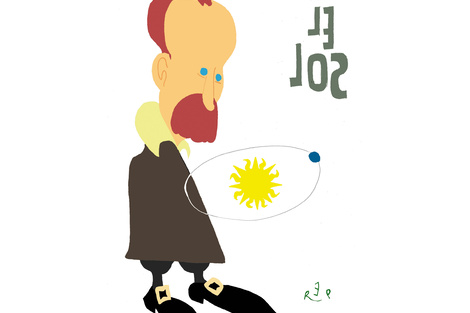

Galileo Galilei dibujó una órbita con la mano.

–Lo que pienses tú de mi abjuración no importa demasiado. La Tierra seguirá girando...