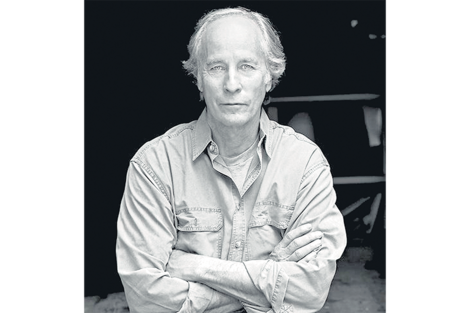

Por si se le quema la casa, Richard Ford guarda sus manuscritos en el freezer. Escribe a mano y, últimamente, con lápiz. No termina ahí la veta obsesiva: El Día de la Independencia, su novela de 1995 con la que ganó el Pulitzer y el PEN/Faulkner, fue sometida a un proceso de revisión intenso que incluyó leer en voz alta, dos veces, las 500 páginas para encontrar alguna disonancia. Le llevó cuatro años escribirla. Ford se toma en serio lo que escribe, a veces demasiado. Por ejemplo: en 1986, la escritora Alice Hoffman reseñó sin entusiasmo El periodista deportivo para The New York Times. Cuando, años después, Ford recibió un libro de Hoffman desde la editorial, lo devolvió con dos disparos: uno suyo y otro de su esposa, la legendaria Kristina Ford. Más problemática resultó su pelea con Colson Whitehead, a quien escupió en una fiesta en 2004: la mala reseña fue a Pecados sin cuento (y esta sí era maliciosa). Problemática porque Whitehead, reciente ganador del Pulitzer, es un hombre negro y Ford un sureño blanco de Mississippi. Aunque en 1962, Ford fue “denunciado” por su escuela como un “amante de los negros”, la cuestión de la raza lo perseguirá para siempre y lo pondrá bajo la lupa. “No sé muchas cosas”, dice, “pero sé que no soy rascista. Por eso me fui del Sur”.

Como se las toma mal y personal, Richard Ford no lee reseñas. Lo hace su mujer y ella le pasa las que considera interesantes. Después de 50 años juntos –se conocieron en la Universidad de Michigan: ella tenía 17, él 19– ella sabe qué es capaz de sacudir el temperamento de su marido. Los dos viven ahora en Maine: ella es funcionaria, especialista en urbanismo. Entre libros, Ford suele pasar varios años de ocio, viaja, lee, da clase, vive. Sus vecinos son pescadores, trabajadores, muchos jubilados. Ford parece apaciguado: sale a cazar, todavía usa la moto, pesca, juega al squash. Pero si hay algo que le molesta, son las alusiones a su supuesta condición de escritor “masculino” y las comparaciones con Hemingway. “Todos los consejos de Hemingway son malos consejos. Por ejemplo: ‘que no te vean transpirar’. Se refiere a hacer creer que un libro sale fácil. Para mi la literatura puede ser levantamiento de pesas y no me molesta esforzarme para ser mejor y tampoco me molesta que se note”.

Richard Ford es hijo de una familia sureña de clase baja: su padre era viajante de comercio en el Sur; enfermo cardíaco, murió joven. Su madre era de Arkansas y “no era pobre de comer tierra, pero si de dormir en el suelo”, dice el hijo. Ford iba a ser viajante, como su padre. Trabajó como aprendiz de maquinista de tren. Después, quiso estudiar administración de hoteles, el trabajo de su abuelo materno y en 1962 se fue a la Universidad de Michigan para cursar hotelería. Pero encontró la literatura.

Fue un encuentro a los tropezones. Sus dos primeras novelas, Un trozo de mi corazón (1976) y La última oportunidad (1981) fueron bien recibidas pero “no las leyó nadie”, según Ford, así que abandonó la literatura. “Nunca sentí que sólo puedo hacer esto, o que estoy casado con la escritura”. Pero había algo más: Un trozo de mi corazón es una novela que transcurre en el Sur; La última oportunidad transcurre en México. Ford estaba tratando de encontrar su identidad y no era la de un escritor “sureño”. “William Faulkner y Walker Percy me influenciaron tanto que ya no puedo leerlos.”, escribió. El origen, cree, no condiciona la literatura. Y entonces, después de algunos años de trabajar como periodista deportivo (real), cambió su método y su geografía, creó a Frank Bascombe, lo mudó a New Jersey y la novela El periodista deportivo cambió su forma de escribir y lo devolvió a la carrera.

Hace algunos años, David Foster Wallace destrozó un libro de John Updike en una reseña que era casi un manifiesto: todos los grandes narcicistas varones blancos, decía, e incluía a Roth y Mailer, eran falócratas anticuados que no tenían ya nada para decir. Es común, dado su nombre increíblemente norteamericano y su físico a la Eastwood, ubicar a Richard Ford cerca de esta tradición. Pero la verdad es que pertenece a otra especie. En 1995, en un artículo sobre El día de la Independencia, la crítica Barbara Ehrenreich observó que una de las tradiciones dominantes de la literatura norteamericana es la de la aventura vs. lo doméstico. La ballena versus la casa en los suburbios. La plaza de toros vs el hogar. Durante muchos años, ganó la ballena. Con los ajustes de la posguerra, apunta el crítico Leslie Fiedler, éste problema con la “sexualidad madura” se trasladó al hombre domesticado pero muy, muy inquieto, de los suburbios: Cheever, Updike, Roth. La aventura todavía existe: es sexual. “El personaje renuncia al heroísmo pero el sexo se convierte en la aventura marítima”, dice Ehrenreich (el caso de Cheever es más complejo, pero la generalización viene al caso). Y entonces llegaron los realistas de los 80 y los 90. Sobre todo Raymond Carver y Richard Ford, íntimos amigos, además. Y el hombre de los suburbios, vía Ford es Frank Bascombe. Y Frank no sólo quiere ser doméstico sino que, divorciado, sigue viviendo en la casa de su ex y es agente inmobiliario. Se esfuerza por ser doméstico. Los imprevistos lo perturban. Ha muerto su hijo: no quiere más sorpresas, ni buenas ni malas. La saga de Frank (tres novelas y cuatro nouvelles agrupadas en el reciente volumen Francamente, Frank) es un placer de precisión y soliloquios virtuosos, pero es exigente y desoladora: este hombre joven, paralizado, ve al mundo como un lugar al que debe ajustarse para obtener pedacitos de felicidad y no quiere ilusionarse. “Creo que las cosas funcionan mejor si no les das más vueltas”, dice Frank en El periodista deportivo. Y en ese elegir a un hombre común en la común New Jersey, dedicado a actividades de lo más aburridas, Ford demuestra que cualquier personaje es complejo si se lo mira de cerca. Que todas las vidas son complicadas, todas las relaciones dolorosas, que aunque se tenga muy poco, siempre hay mucho que perder. No hace falta ser un intelectual torturado o un sexópata frustrado para ser interesante. De hecho, como escribía la crítica Julie Myerson en The Guardian, “Ford escribe más con su corazón que con su pene”.

Frank resume algunos de los temas de Ford, pero no la totalidad de su obra. La otra mitad es igual o más interesante. Son las novelas y cuentos que pueden llamarse “de iniciación” aunque los jóvenes no se inician demasiado, mas bien son arrojados a patadas al mundo adulto, por mala suerte, desdicha o errores. En Rock Springs, la extraordinaria colección de cuentos de 1987, hay muchos personajes de esta otra narrativa de Ford, que no es sólo la de los jóvenes sino la de los hombres perdidos en los bares y las rutas de Estados Unidos, hombres que van a la cárcel, que se separan en moteles, que, atados a su silla de ruedas, intentan pescar de noche. Son sus relatos del Oeste y ahí aparece el adolescente arrojado al mundo. En “Comunista” es Les, que va a cazar gansos en proceso de migración con el novio de su madre. Y después de ver la belleza epifánica del vuelo de las aves, hay que rematar a algunas que quedaron en el suelo agonizando y el chico comprende la crueldad y la muerte y deja de ver a este hombre, que ha matado algo bello, como un héroe. “Una luz se puede apagar en el corazón. Todo esto pasó hace años pero aún ahora puedo sentir lo triste y remoto que, entonces, me pareció el mundo”.

En 1990, Ford publicó la escueta y hermosa Incendios, en la que otro adolescente, Joe, asiste al romance clandestino de su madre mientras su padre, recién despedido del trabajo, apaga incendios forestales. Las primeras líneas revelan la trama: “En el otoño de 1960, cuando yo tenía dieciséis años y mi padre llevaba sin trabajo algún tiempo, mi madre conoció a un hombre llamado Warren Miller y se enamoró de él”. (La madre, Jeanette, es un personaje fantástico y es un enorme mérito de Ford no juzgarla ni violentarla jamás). Es el mismo tipo de inicio de Canadá, la larga novela de 2012, quizá la mejor que haya escrito: “Primero contaré lo del atraco que cometieron nuestros padres. Y luego lo de los asesinatos”. Quinientas páginas después sabemos todo sobre ese robo –a un banco–, sobre el desastre de una familia, el destino de los hijos mellizos y la huida del adolescente Dell a Canadá, donde crecerá en la violencia y el desamparo. Canadá es una novela muy extraña, ni thriller ni “aprendizaje”, aunque hay crímenes y un prototerrorista prófugo. Está llena de melancolía y de fragilidad: un rito de pasaje incapaz de lugares comunes.

Entre esos polos oscila –no únicamente, pero sobre todo– la narrativa de Ford: la búsqueda de una felicidad doméstica como supervivencia, por un lado; y la ruptura definitiva, inevitable y radical que supone el ingreso al mundo adulto. Y no sólo eso: nadie cuenta mejor que Ford ese momento en que la vida se parte, se descompone, se cae a pedazos y uno debe juntarlos como puede y porque no puede hacer otra cosa.

![function body_3(chk,ctx){return chk.f(ctx.getPath(false, ["author","title"]),ctx,"h");}](https://images.pagina12.com.ar/styles/width470/public/2016-11/MarianaEnriquez.png?itok=u6toss_V)