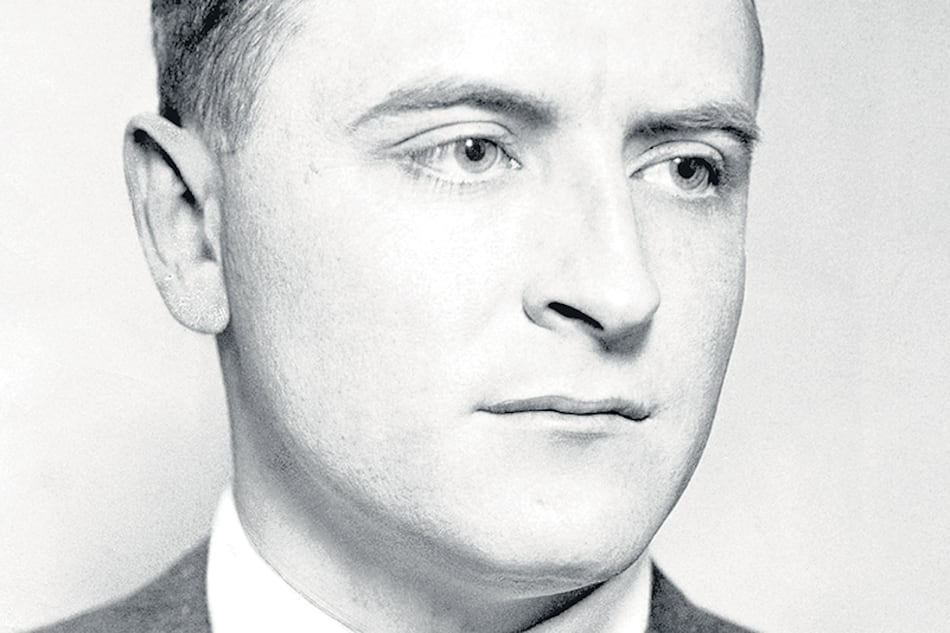

Francis Scott Fitzgerald

No todo está perdido

Algunos de los cuentos reunidos en Moriría por ti fueron recientemente descubiertos, otros habían sido sistemáticamente rechazados en los años treinta por distintos editores debido a que no reconocían en ellos las marcas más notables de su autor, Francis Scott Fitzgerald. Como sea, este excepcional volumen viene a dar relieve al creciente rescate de su obra más allá de la eterna consagración de El gran Gatsby.