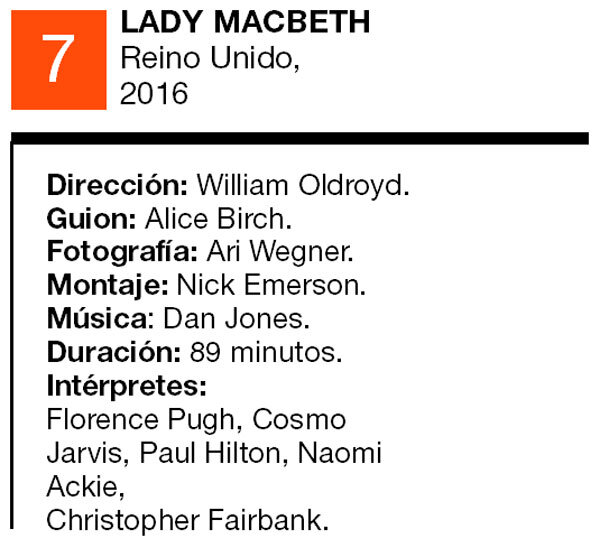

No es la primera ni será la última vez que Lady Macbeth de Mtsensk –la novela corta del ruso Nikolai Leskov que, décadas después de su publicación en 1865 en la Rusia zarista, supo ser llevada a las tablas musicales por el mismísimo Shostakovich– llega de una forma o de otra a las pantallas de cine. Quizá la más famosa de las adaptaciones cinematográficas sea la particular coproducción polaco-yugoslava dirigida por Andrzej Wajda en 1962, con su pantalla scope en blanco y negro haciendo las veces de telón de fondo de alto contraste para los horribles crímenes de Katerina Lvovna Ismailova, una mujer cuya naturaleza “nunca es capaz de recordarse sin un escalofrío”, según la acerada definición de Leskov. Que este notable spin-off shakespeareano llegue ahora de la mano de un director británico debutante, la historia trasladada al interior profundo del norte inglés, casi en tierras escocesas, no debería llamar la atención: la anécdota central del relato original es lo suficientemente diáfana como para soportar toda clase de viajes y las lecturas posibles sobre el personaje habilitan miradas muy diversas acerca de su temible accionar.

Los chismes corren rápido y todo aquel que haya oído hablar de Katerina (Katherine en esta nueva versión, comandada por el director teatral William Oldroyd) conoce los datos esenciales: apasionada por un empleado de la finca en la que pasa sus días, una mujer de clase acomodada asesina a su suegro a sangre fría, punto de inicio de una serie de correrías homicidas diseñadas para mantener el statu quo, tanto el amatorio como el social. En Lady Macbeth, Oldroyd y la guionista Alice Birch llevan al límite algunos de los conceptos expresados entre líneas en la novela: la jovencísima y bella esposa de un comerciante, “comprada” por su padre junto a un lote de tierra, atraviesa la noche de bodas como un experimento en frustraciones y humillaciones, su lugar en el mundo absolutamente prefijado a partir de esa unión comercial travestida de connubio. El momento del doloroso peinado de su cabello, la literalidad asfixiante del corsé, y las horas y lugares de la mansión en los cuales le es permitido caminar o sentarse preparan el terreno para dos posibilidades: la lógica sumisión luego de una ligera resistencia o la mucho menos usual rebeldía, total y absoluta.

Ese es el camino elegido por Elizabeth luego de un primer encuentro con Sebastian, un mozo a cargo de los animales de la casa cuyo carácter un tanto bestial es, precisamente, lo primero que llama la atención de la joven. Ayudan en gran medida las ausencias del esposo y su padre, en viaje de negocios por tiempo indeterminado; la prisionera comienza así a ocupar aquellos lugares que siente le corresponden por derecho propio. De allí al primero de los crímenes hay apenas un par de pasos y la única testigo indirecto del hecho es una empleada doméstica de piel negra que tendrá un rol importante en el desarrollo de la intriga. Esta reluciente Lady Macbeth elige tensar las discusiones de género, pero también bucea en las profundidades de algunas cuestiones ligadas a la idea clase y “raza”, aunque lejos del terreno de la corrección política. El personaje de Elizabeth podrá ser en un primer momento el peón de identificación para el espectador, pero esa empatía se verá empañada inexorablemente por los acontecimientos que no tardarán en ocurrir.

Las acusaciones de academicismo que el film recibió desde su estreno mundial en el Festival de Toronto hace casi dos años tienen sus fundamentos, pero no es menos cierto que por cada plano perfectamente iluminado y compuesto (hay aquí una proliferación de simetrías casi pictóricas), por cada mota de polvo en flotación puesta de relieve por la fotografía, hay también una rabia y rebeldía casi punk, un descenso a cierta categoría de purgatorio personal que sólo puede gestarse como reacción a un infierno infligido por terceros. En ese sentido, es más que notable la caracterización central de la casi debutante Florence Pugh, quien hace de sus rasgos casi aniñados el reservorio de una pulsión de vida y de muerte inextinguibles. El final de Lady Macbeth, libre de las ataduras del texto original y del recuerdo de la versión de Wajda, no hace más que guiñarle el ojo al espectador contemporáneo, transformando literalmente a la anti-heroína, con broche dorado, en lo siempre se imaginó que era: una proto femme fatale de pura cepa.

![function body_3(chk,ctx){return chk.f(ctx.getPath(false, ["author","title"]),ctx,"h");}](https://images.pagina12.com.ar/styles/width470/public/2016-10/diego-brodersen.png?itok=_CpIciD5)