La calle José Iriarte sube hasta la casa blanca: es una cuesta más de Bella Vista, uno de los viejos barrios de Córdoba. A metros, en la intersección con Rufino Zado, la Biblioteca de la Fundación Pedro Milesi funciona a pleno en la mañana de octubre. Los talleres preparan su cierre, los lectores entran y se pierden en los vericuetos de una arquitectura que debió multiplicarse para albergar las actividades crecientes.

En la casa blanca vive Andrés Rivera. Nos recibe su mujer, Susana Fiorito, y luego aparece él. Saluda y dice: “Empecemos”. Hay algo en la habitación –austeridad, sencillez– que se percibe apenas pasamos la puerta: una cama provenzal, mesa de luz, escritorio, estanterías con libros que cubren las paredes, un par de sillas, un sillón, una botella de agua mineral. La luz entra por la ventana enrejada. Sobre una de las paredes, Cocó Chanel fuma en blanco y negro. En otro espacio libre, un poster facsímil del J’accuse, de Zola.

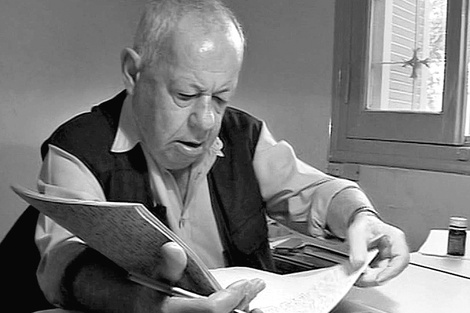

Andrés Rivera se acomoda en el sillón, y empezamos una serie de entrevistas que transcurrirán en medio del calor pegajoso del verano cordobés, entre octubre de 2005 y febrero de 2006, más tres encuentros en noviembre de 2008. No es la primera vez que tenemos el privilegio de ser sus interlocutoras: desde su llegada a Córdoba en 1995, lo hemos visto con cierta frecuencia hasta considerar esas reuniones como un ejercicio de amistad. En su voz el relato recomienza, porque a Rivera le gusta hablar de la historia en la que trabaja. La respiración de su discurso, la perfecta sintaxis en una oralidad contundente, sus frases provocadoras, marcan con lucidez –sea o no la literatura el tema– el curso de las conversaciones. Quien habla es el escritor, el militante de siempre, un lector de la historia.

Andrés Rivera vive en Córdoba desde 1995. Desde que llegó, con imperturbable generosidad, da entrevistas, participa en paneles, visita bibliotecas y acepta leer originales que cordobeses y aprendices de escritores de todo el país le confían. Ocupa, desde 1989, la vicepresidencia de la Fundación Pedro Milesi y Biblioteca Popular de Bella Vista, lo que en la práctica se tradujo además en la organización de ciclos de cine debate, realizados con el mismo compromiso que –desde que recibió el Premio Nacional de Literatura– lo lleva a viajar por el país hacia ferias del libro, encuentros, jornadas, una suerte de retribución a su público por el reconocimiento oficial.

Es un porteño que extraña las calles de Buenos Aires, y que siente la ciudad de adopción como un destino inevitable, excesivo a veces, hasta el punto de reinstalarse por largas temporadas en su departamento de Belgrano. Sin embargo, han sido precisamente estos últimos años en tierra de exilio los más prolíficos en su escritura. El Premio Nacional, que obtuvo por La revolución es un sueño eterno, lo llevó a abandonar su trabajo de corrector para dedicarse por completo a escribir, en una escalada de producción en la que se destacan El farmer, Ese manco Paz, Esto por ahora y Punto Final, entre otros. Estos años en Córdoba nos permitieron conocerlo, seguir el crecimiento de su escritura. Eso, sumado a la lectura detenida de sus obras, condujo a este proyecto, un ejercicio de confrontación entre vida y escritura, una aproximación a su ideología y su oficio. Así se suceden en los diferentes capítulos, el niño que fue y la historia familiar, el aprendiz del oficio y el corrector riguroso, el lector de la historia. Rastreando lo que intuíamos, es decir la intensidad con la que sus ficciones se articulan con su biografía, se puede ver hasta qué punto lo autobiográfico estalla en ciertos personajes -Castelli, Rosas, Cufré, Paz, Fioravanti- que él elige como protagonistas de sus libros. El camino va desde el hombre llamado Marcos Ribak al escritor Andrés Rivera, a través de Arturo Reedson, el alter ego en torno al que se organiza la saga autobiográfica.

Las luchas sociales, la militancia, la contraposición entre ideales y política, la vejez, la violencia y el fracaso, el erotismo como una variante del poder, la dignidad de la derrota, la pérdida de toda esperanza, persisten de un libro a otro y, con un relato equidistante de la poesía y de la narrativa, atraviesan, de modos antes de él insospechados, los límites entre la historia y la ficción. La creciente economía de su escritura, la incesante operación de resta que sostiene sobre el lenguaje, han convertido a sus libros en lectura insoslayable, manifestaciones de una de las voces más personales de nuestra literatura.

Con una escritura a contrapelo de las tendencias de la época y también a contrapelo de la historia oficial, Andrés Rivera tiene alta presencia en los medios, trabajos críticos sobre sus obras en universidades extranjeras, éxito de ventas y muchos lectores. Pese a ello, los circuitos académicos nacionales no parecen haber considerado lo suficiente su escritura, si es que no la han sencillamente ignorado, valorizando a otros escritores en una línea más experimental que la de Rivera, escritores con una obra y modalidad más próxima al sentido, la tendencia y el interés académico de la época. Basta leer el Diálogo Piglia/Saer, para ver hasta qué punto la escritura del segundo se corresponde con la mirada central de la crítica de esos años y abrocha, en consecuencia, el canon de los ochenta/noventa. Rivera es en cambio un escritor resistente a esa mirada de los críticos, resistente también a los encasillamientos, a lo políticamente correcto, a lo académicamente esperable. Un hombre que dice cosas al límite de la tolerancia de sus pares, un escritor que no muestra las mejores relaciones con las figuras más descollantes del mundo universitario de los noventa, figuras que son, en muchos casos, viejos camaradas con los que tuvo fuertes diferencias y distanciamientos ideológicos. Y por sobre todo un escritor político, que alcanza su mayor grado de visibilidad en una época –una de las décadas más tremendas de nuestra historia– en la que la mirada política de la literatura resultaba demodée, aún para quienes unos años atrás habían enseñado a leer de ese modo los textos. Así, desde las cátedras de universidades argentinas, se fijó a sus novelas dentro del género histórico, relegándolas a los cotos de lo político y lo social, al tiempo en que se consideraba que la verdadera literatura estaba lejos de esas categorizaciones.

Sin embargo, bien podría definir la escritura de Rivera lo que Piglia admira en Saer: “una historia que se va construyendo de relato en relato, de libro en libro, donde los mismos personajes circulan en el mismo espacio”, “una poética de la negatividad cuyo resultado es el silencio”, el avance hacia la lírica, el “combinar poesía y narración”, la marca de Faulkner en una saga narrativa, un universo que vive y se modifica en la elaboración fragmentaria de una trama que nunca termina de narrarse. Hasta podría decirse que estos conceptos le caben más a Rivera que al propio Saer. Pero en el Diálogo Piglia/Saer, el primero hace un silencio notable sobre la escritura de Rivera, dejándola afuera de la tradición de la novela argentina, cuestión que Saer sí registra y repara: “Podríamos decir que la tradición de Martín Fierro se encuentra en los poemas de Juan Gelman o en las novelas de Andrés Rivera. O en Respiración Artificial. La tradición no significa necesariamente repetición tópica ni inmovilidad”.

Entretanto, Rivera se ha resistido -resistencia que compartimos- a ser considerado un narrador de novela histórica, quizás porque lo que busca, y logran con estremecedora eficacia sus libros, no es una representación del pasado sino una verdad literaria producida a partir de traer ese pasado al presente para volver inteligibles los orígenes y la conformación de la historia nacional, así como la representación de la derrota del mundo proletario. Es justamente el deseo incesante de hablar de nuestro tiempo y el modo en que la violencia, el abuso de poder y la violación se hacen carne en el plano de la lengua, lo que desarma la coartada de la novela histórica y hace de la obra de Rivera una de las más consistentes de las últimas décadas. Laconismo y poesía, mesura y metáfora enhebran sus libros en dos grandes líneas: lo autobiográfico y lo histórico, aunque ambas líneas coincidan en relatar un tema constante/único, la epopeya de la derrota, el conmovedor relato de una sucesión de perdedores que es revisada y se expande de un libro a otro. Así, en la saga autobiográfica (El precio, Nada que perder, El verdugo en el umbral, Tierra de exilio, Hay que matar, Esto por ahora, Punto final, Estaqueados …) y en la histórica (En esta dulce tierra, El amigo de Baudelaire, La sierva, La revolución es un sueño eterno, El farmer, El profundo sur, Ese manco Paz…) Andrés Rivera vuelve a los opuestos civilización/barbarie que vertebran nuestra literatura y establece un contrapunto entre lo social y lo individual, para narrar la resistencia y la denuncia, y para revisar la versión oficial del pasado -luchas, lealtades y traiciones- considerando que en esa versión mentirosa de nuestros orígenes anidan, como el huevo de la serpiente, la crisis, la corrupción y la indiferencia política de nuestros días.

Este texto es el prólogo del libro Ribak/ Reedson/ Rivera: Conversaciones con Andrés Rivera que se publicó en 2009, fruto de varios años de entrevistas de las dos autoras con Andrés Rivera.