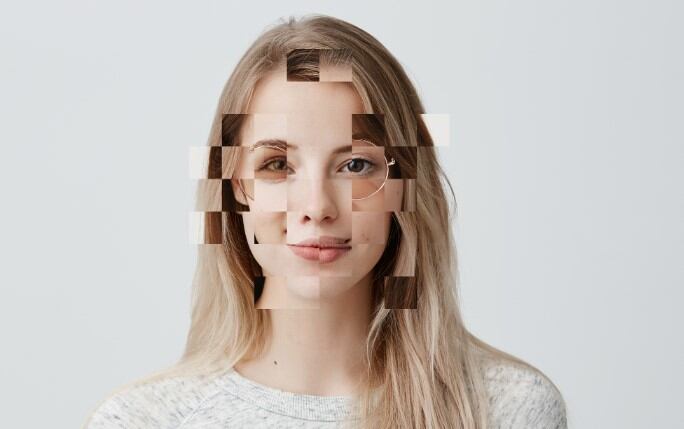

Expropiando culturas

Las batallas por la propiedad cultural comunitaria son favoritas en la red de redes y han hecho disculparse con o sin motivos a superstrellas de la música, del cine y de las bellas artes. En estado de alerta entre tanta acusación, Soy sigue intentando encontrar respuestas a un dilema que se presenta complejo, inabarcable y completamente actual.