Hay que saber diferenciar a los cuentos de hadas (donde se apuntan las dulcificaciones de materiales ancestrales a cargo de la factoría Disney & Co.) de los cuentos de brujas (los textos originales donde imperaban los sabores amargos y ácidos). Y nadie lo supo mejor que la inglesa Angela Carter (1940-1992) quien, a lo largo y ancho de una vida breve y una obra amplia e influyente, demostró ser –en palabras de Salman Rushdie, discípulo y amigo y quien firmó su necrológica para The New York Times así como el prólogo a estos cuentos inmortales– “una escritora demasiado particular, demasiado extrema, sin embargo, como para disolverse con facilidad: ahora formal y extravagante, ahora exótica y coloquial, exquisita y burda, preciosista y vulgar, fabuladora y socialista, púrpura y negra” y “la benévola bruja blanca de la literatura británica”.

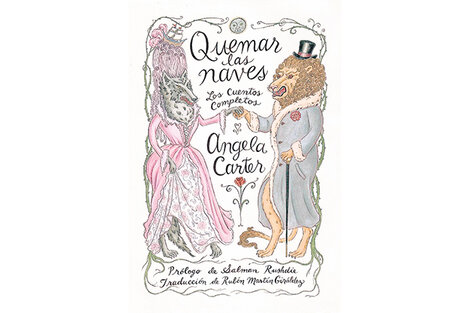

Quemar las naves –que recopila los volúmenes Fuegos artificiales, Venus negra, Fantasmas americanos y maravillas del Viejo Mundo y esa cumbre que es La cámara sangrienta, además de textos tempranos e inéditos– es una de esas antologías totales. Acontecimientos que –como en el caso de recopilaciones como las de John Cheever o Flannery O’Connor o Saul Bellow o Leonard Michaels– no sólo funcionan como perfecta puerta de entrada sino que, también, acaban descubriéndose como piedra fundacional a desenterrar a la vez que pararrayos atrayendo relámpagos en lo más alto. Aquí, sí, está todo lo que también está en las novelas y en los ensayos de Carter: una potencia fantasiosa sin límites, una capacidad casi intimidante para la reformulación de lo ajeno hasta convertirlo en algo único y propio, y una gracia desaforada a la hora de escandalizar con elegancia. Aquí, entonces, reinvenciones licantrópicas de Caperucita Roja, fantasías japonesas y marionetas vivientes, una Bella feliz y orgásmicamente animalizada por la Bestia, mirada alternativa a Sueño de una noche de verano o a la saga criminal de Lizzie Borden, esposa de Barbazul que se niega a ser sacrificada, perfil afilado de E. A. Poe, la Alicia de Lewis Carroll en una Praga alquímica, y hasta ese lugar común del western que es la historia de la mujer cautiva por aborígenes en el magistral “Nuestra Señora de la Masacre”.

La edición en nuestro idioma de Quemar las naves (a complementar con su propia investigación/recopilación de antropología folk Cuentos de hadas, en Impedimenta) sistematiza por fin la esporádica publicación de lo de Carter en demasiadas editoriales (queda la recuperación de novelas formidables como Noches en el circo o La pasión de la Nueva Eva que, ya en 1977, anticipa y supera a todo el post-apocaliptismo hembra tan en boga en nuestros días) y coincide con una suerte de redescubrimiento de la autora en su lengua. Alguien que, en su mejor momento, fue un tanto opacada por los brillos de ese club sólo de chicos conocido como Dream Team y (al igual que J. G. Ballard) des/entendida con ese máximo elogio pero también forma de invisibilidad con el que se puede honrar/estigmatizar a un narrador: el de ser un género en sí mismo. “Ella sabía que era Angela Carter; pero no le hubiese molestado que también muchos otros lo supiesen”, diagnosticó con ironía Rushdie.

Si se me pide una definición diré que Angela Carter es como una Karen Blixen/Isak Dinesen que se cayó en un burbujeante caldero con LSD hasta los bordes con Kate Bush como música de fondo. O una Brontë liviana de hermanas, independiente y trotamundos. En un mundo mejor y más justo, a Carter deberían volverse adictos los millones de jóvenes que se quedaron sin su dosis de Harry Potter o de vampirismo para escolares.

La reciente y apasionante y muy divertida biografía The Invention of Angela Carter de Edmond Carter (2016) la presenta como rebelde hija de madre posesiva, fan de Roland Barthes, gran amiga de sus amigos (fue ella quien presentó a su agente a un muy joven e inédito Kazuo Ishiguro), maestra generosa (Ian McEwan y Jeanette Winterson fueron algunos de sus alumnos; David Mitchell y Zadie Smith y Jeff VanderMeer adoran su memoria), avanzada en lo que hace a la percepción anglófona del realismo mágico latinoamericano, feminista feroz pero nunca pesada (dictaminando que “detrás de todo gran hombre hay una mujer dedicándose a su grandeza mientras que detrás de toda gran mujer hay un hoy dedicado a hundirla” o asegurando que entre las mejores mujeres escritoras estaba “Dostoievski seguido muy de cerca por Melville”), y despeinada y centrífuga reina de las fiestas arribando –en las palabras del invitado y poeta Andrew Motion– como “algo que trajo un huracán”.

Quemar los botes es, sí, una tormenta perfecta.

Todos a bordo sin miedo de naufragar en sus páginas porque, de ser así, habrán llegado a la menos desierta de las islas gobernada por una de las mujeres más embrujadoras que jamás haya escrito aquello de Había una vez...

Y otra vez. Y otra. Y otra...

![function body_3(chk,ctx){return chk.f(ctx.getPath(false, ["author","title"]),ctx,"h");}](https://images.pagina12.com.ar/styles/width470/public/2020-06/rodrigo-fresan.png?itok=58ZDHm4L)