Cruzar por tierra de Argentina a Chile no es difícil: hay más de 40 pasos autorizados a lo largo de los 5 mil kilómetros que unen ambos países, récord sólo superado por las fronteras entre Estados Unidos-Canadá y Rusia-Kazajistán. El túnel del Cristo Redentor, a la altura de Mendoza, es el más usado por los camioneros. El Cardenal Samoré, cerca de La Angostura y Bariloche, sirve al turismo. El de Uspallata surca el Aconcagua desde la era colonial. Y el desolado Paso de Jama vincula pueblos del norte en un largo desierto. Cada cual tiene lo suyo, aunque en esencia todos estén atravesados por el mismo fin: permitir (y vigilar) uniones fronterizas sobre las sinuosidades de la Cordillera de los Andes, un accidente bello pero lleno de complicaciones geográficas e históricas.

El de Hua Hum, al norte de la Patagonia, es menos estridente que los pasos mencionados porque está muy cerca de otros más relevantes. Pero, pese a eso, fue revalorizado en los últimos años por quienes se animan a cruzar ya no en auto, camión ni moto, sino en bici. Una tarea para la cual tan solo hay que subirse a un lado y bajarse al otro. Algo que parece sencillo y que sin embargo el NO relevó como complejo en Buenos Aires, donde se supone que el sistema de ciclovías y bicis públicas debería facilitar las cosas pero todo lo contrario. Parece increíble, pero es más simple pedalear los 60 kilómetros entre San Martín de los Andes y el puerto chileno de Pirehueico que intentar ir en bicicleta desde Barracas hasta Belgrano.

Claro que la expedición en cleta por los Andes obliga a tener en óptimas condiciones las dos máquinas: la bici y el cuerpo. Equipaje ligero con pilcha sintética que se lave y seque rápido, todo el líquido posible a cuestas y alimentos productivos pero de rápida digestión (desde turrones hasta frutas secas) se destacan en el inventario. Y el rodado debe estar a la altura: frenos, neumáticos, amortiguaciones y engranajes tienen que ser chequeados a conciencia antes de partir. Indispensables también los kits de emparche, cámaras y cadenas de repuesto, además de herramientas que ayuden a ajustes y reposiciones ocasionales. ¿Cuáles? Todas las que puedan servir en medio de la montaña, cuando probablemente no haya una bicicletería a mano.

La lista es extensa pero posible. Y a todo –como siempre– lo mejorará la cabeza. Atravesar la cordillera en bicicleta no es correr una carrera, batir un récord o ganar una medalla olímpica. Es, básicamente, un viaje lento –a veces necesariamente, a veces demasiado–, contemplativo y casi introspectivo. Son muchas horas acumuladas en días, cada uno con cientos de kilómetros rodados. Una experiencia a mano de quien se la tome sin solemnidad pero con seriedad. No es ir a pedalear por la Reserva Ecológica o dar unas vueltas en el KDT sino viajar hasta someterse contra uno mismo en un largo trajín de subidas fatigosas, trepando a la velocidad de un escarabajo entre serpenteantes cuestas mientras el sol atraviesa el casco y los tábanos se excitan por los azúcares transpirados.

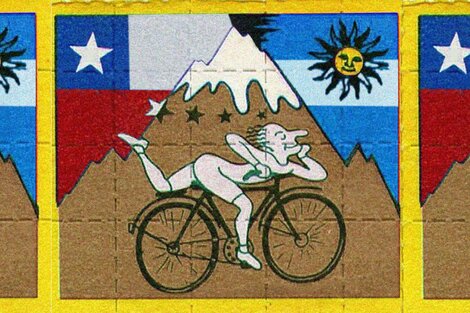

El cruce no implica únicamente pasar de un país al otro, como lo hacía Homero Simpson en la embajada de Estados Unidos en Australia, sino también recorrer ese otro espacio al cual se llega. Atravesar es acceder y el paso de Hua Hum ceba a los ciclistas no sólo porque implica un recorrido exigente pero accesible sino también porque habilita a circular de manera alternativa por las nervaduras del viejo Wallmapu, esa tierra que las comunidades originarias transitaban del Pacífico al Atlántico sin contemplar la cordillera como un límite político. Para los mapuches, cruzar los Andes no significaba pasar a otro país sino superar un desafío ritual: distintas tribus consideraron adulto a aquel que era capaz de ir y volver por las montañas sin temerles ni perderse. A partir de entonces fue llamado Weichafe, nombre que siglos después utilizó una reconocida banda del rock chileno, amiga de La Renga. Lo que hoy es un trámite administrativo en un puesto de frontera era, en otra época, una ceremonia profunda en la cual el hombre se familiarizara con la atronadora naturaleza que lo rodeaba.

DÍA 1

Para cruzar Hua Hum en bicicleta desde Argentina lo ideal es arrancar en San Martín de los Andes, a 40 kilómetros de la frontera. La mayor parte de ese trayecto es en lento ascenso por faldeos de ripio al costado del lago Lácar, en una locura de verdes y azules que se multiplica por kilómetros y horas de esfuerzo. Lleva media jornada tan solo llegar a las aduanas de ambos países, donde cada trámite demanda su tiempo. Terminados los papeleos y ya en Chile, el viaje obliga a una extraña combinación final para alcanzar el destino del primer día: como el pueblo más cercano está al otro lado del gran lago Pirehueico, hay que hacer un sprint de 20 kilómetros en ascenso hasta el puerto donde, a las 16, sale la última barcaza que conecta con las camas más cercanas, las de Puerto Fuy. Ahí viajan durante dos horas personas, bicis, motos y autos. El que llega después debe esperar hasta el otro día o desandar los 60 kilómetros hacia San Martín de los Andes, lo cual, a esa altura, no es una gran idea para la bici.

La llegada en barcaza a Puerto Fuy va develando un pueblito chileno de 300 habitantes que vive del turismo y la pesca. Es el lugar indicado para reajustar la bici después de la primera jornada, descansar y retomar tras el desayuno. Sobre el puerto relucen casitas de material recién estrenadas, construidas para reemplazar a las de madera que fueron devoradas cuatro años atrás por una garrafa que se cayó en una casilla. La tragedia le agrega melancolía a una geografía hermosa: Neltume, el pueblo de al lado, está atravesado por una de las principales masacres cometidas durante el régimen de Augusto Pinochet.

Allí en Neltume, a 15 kilómetros de Puerto Fuy, viven no más de dos mil personas, pero así y todo es históricamente el corazón de una de las industrias más importantes de Chile: la de la madera. Durante su presidencia, Salvador Allende impulsó allí su más ambicioso proyecto de explotación colectiva: un complejo maderero con terrenos que había expropiado para cederle a los trabajadores. La utopía socialista fue aplastada por el golpe del ‘73, y sus obreros perseguidos. Algunos se organizaron junto al grupo guerrillero MIR a través de focos entre medio de las montañas, muy cerca del ejido urbano de Neltume, sobre el bajo del valle. A pesar de su logística y sigilo, la información se filtró en las filas militares y comenzó un lento operativo que concluyó tres años después, cuando el 27 de junio de 1981 centenares de agentes del orden pinochetista asaltaron los campamentos guerrilleros trasmontaña y acabaron con la mayoría de sus miembros entre cóndores y medianoche.

DÍA 2

Muchos de estos pueblos hermosos sobre lagos, que en verano se visten de playa y reciben a turistas de cualquier lado, entrañan íntimamente largas historias de barro y sangre. Es el caso de Coñaripe, destino del segundo día. Para ir de Puerto Fuy a ese pueblo de 1500 habitantes sobre el lago Calafquén hay que pedalear 80 kilómetros de bici, 20 más que en la jornada inicial. Y no sólo aumenta la distancia sino también la dificultad: el camino es mayormente de ripio en ascenso con pocos tramos reparadores de asfalto sobre el plano. Trazas rurales, casi vecinales, unen pequeños poblados entre dunas de piedra y nieve. La arbolada sin solución de continuidad como escenografía de todo el recorrido da cuenta de lo que la Patagonia se pierde por tener entremedio la cordillera: los vientos húmedos del Pacífico dejan todo su verde en Chile y bajan secos hacia la árida Argentina.

Coñaripe también creció en torno a la industria maderera, aunque al mismo tiempo atravesado por el elemento característico del sur de Chile: el mapuche. Más allá de la centenaria disputa por el territorio, existe en esta zona una intensa pelea semiótica en la que los símbolos también intentan contar su historia. Las enseñas mapuches persisten no sólo en los nombres de muchos de los lugares sino también en los caminos que los unen, donde se colocan banderas flameando a la intemperie y hasta se instalaron pequeñas cooperativas.

Tras la llamada Pacificación de la Araucanía (la “Conquista del Desierto” al estilo chileno), muchos mapuches fueron desplazados hacia Coñaripe y luego obligados a convivir con los colonos europeos que también a ese lado de la cordillera comenzaban a caer. La tala de bosques nativos se convirtió en fiebre y todo giró en torno al aserrín hasta que el volcán Villarrica entró en erupción en 1964 y se los tragó con su lava. En una parte de sus concurridos tres kilómetros de playa, Coñaripe recuerda a esos muertos con un cristo negro, como tiznado, tal como Neltume lo hace en la base de sus montañas con los amasijados de 1981.

Aunque ambos veranos transcurren al mismo tiempo y sobre mares, el chileno aventaja al argentino gracias a sus cientos de lagos escondidos en un país angosto pero escarpado por la entrecordillera. Chile tiene en Viña del Mar lo que Argentina en Mar del Plata. Es cierto que a ellos les falta una Villa Gesell que siga atrayendo jóvenes sin devenir en metrópolis (como sucede con Valparaíso), tan cierto como que a nosotros nos falta una Pucón que encienda el verano entre volcanes y un lago azul abrazado por las montañas.

DÍA 3

Pucón, el destino del tercer día en bici, es la ciudad lacustre que más turismo recibe en Chile. Entre los motivos abundan los naturales: el pueblo de 40 mil habitantes es la urbanización de un entorno rodeado por lagos, bosques, montañas y volcanes. Pero como eso lo tiene cualquiera, Pucón creció con el carácter diferencial del turismo actual: los servicios. Según Trivago, es el destino chileno “que más contento deja a los turistas”. El dato se desprendió tras cruzar 140 millones de calificaciones en más de 250 páginas web. Ya no existe llegar a un lugar y preguntar en la terminal de micros por los hoteles. Eso es de la época en la que las fotos se tenían que revelar. Hoy, ambos –los hoteles y las fotos– se resuelven en un dispositivo que está a mano y se llama celular.

El perfil cosmopolita que asumió Pucón le permitió instalarse como la meca del turismo millennial en ese angosto pero profundo sur chileno. Gracias el exotismo del enorme lago Villarica (que, según la vista, acaba donde en verdad nace: las montañas) y al volcán del mismo nombre (que cada tanto somete a locales y visitantes con furiosas erupciones), pero también a sus hostels multilingües, sus bares de cerveza artesanal y sus chiringuitos sobre la playa de piedra negra y agua de deshielo con café de Italia, Corona mexicana y la misma música que se escucharía en un bar de Marbella o Pinamar. Esa extraña sensación de sentirse único pero, al mismo tiempo, parecido a los demás.

El arribo a Pucón en bici implica el final del tercer y último día de pedaleada intensa entre la cama de la mañana y la de la noche: a partir de ahí cualquiera se gana su derecho a relajar y a hacer, en todo caso, pequeñas expediciones en dos ruedas por los alrededores en los días que siguen hasta la vuelta en micro a San Martín de los Andes. Es que esos 70 kilómetros desde Coñaripe significan, por lejos, la jornada que más estragos hace en el cuerpo y en la cabeza. Son largos tramos de ripio flojo que obligan a bajarse de la bici y, más que llevarla, empujarla a pie durante horas. La subida es lenta y entre los claros del bosque andino se asoman lagos brillantes en los valles de la cordillera. El ganado pasta el suelo y algunas aves sobrevuelvan entre las copas de los árboles. La existencia se vuelve enorme, acaso pesada. Todo acaba con una gloriosa cuesta abajo de pavimento de 10 kilómetros directa al lago Villarrica, donde lo mismo se mojan los pies el finlandés que llegó en avión hasta el aeródromo de Pucón que el argento que lo hizo en una bici desde el otro lado de la montaña.

![function body_3(chk,ctx){return chk.f(ctx.getPath(false, ["author","title"]),ctx,"h");}](https://images.pagina12.com.ar/styles/width470/public/2020-10/juan-ignacio-provendola.png?itok=BFNSBkdo)