Desde hace algunos años, el mundo occidental mira a China. La mira desde hace mucho más, claro. Desde Marco Polo, al menos, con cierto interés con respecto a las diferencias formales, a las costumbres diversas. Quizás con cierta búsqueda de su exotismo, pero con ese tono que la diferencia de la relación con Medio Oriente, con África, con Latinoamérica, todos territorios, como mínimo, atravesados por la imaginación occidental (europea, digamos). Pero, sí, desde hace algunos años, parece que cualquier cosa que podamos decir en términos de economía, literatura y sociedad tiene que ver con China. Un horizonte de lo que se viene, tal vez. De los países del ¿ya mítico? BRIC, es el único cuya preeminencia parece haberse mantenido sin espacio a la duda, a diferencia de Brasil, por ejemplo. En lo que corresponde a la rutina diaria de su sociedad, la apertura al mundo capitalista y a cierta lógica de consumo tan apegada al ideario yankee de cómo vivir, los ha vuelto más “entendibles”, más amables a nuestra mirada. Finalmente, en literatura hay un claro interés puesto ahí desde el polémico Nóbel a Mo Yan en 2012, ese comisario del Partido Comunista vuelto un escritor con un fuerte estilo de novelista del Boom Latinoamericano. Alguien quien ha sido el mascarón de proa de toda una vuelta del mundo artístico a lo que pasa en ese continente dentro de otro que llamamos “China”. Cambios, del ya citado autor, por ejemplo, fue la obra que circuló con fuerza en la Argentina, un trabajo autobiográfico que evidenciaba el estilo que se repetía en novelas como Sorgo rojo y que también mostraba un poco cómo fue haber desarrollado una carrera artística en el mundo de los campos de reeducación y en el magma de la Revolución Cultural. Pero cualquier trabajo de Mo Yan tiene mucho de “relato oficial” del comunismo chino. El impacto internacional que produjo la salida de La historia de Pingru y Meitang está muy lejos de retratar la “vida bajo” el régimen comunista, y más de “las vidas que atraviesan” la historia de China en el siglo XX, un auténtico esfuerzo memorístico, un estrategia lateral para conservar algo de lo vivido para las generaciones por venir. Los hijos y los nietos de Pingru y Meitang, en principio.

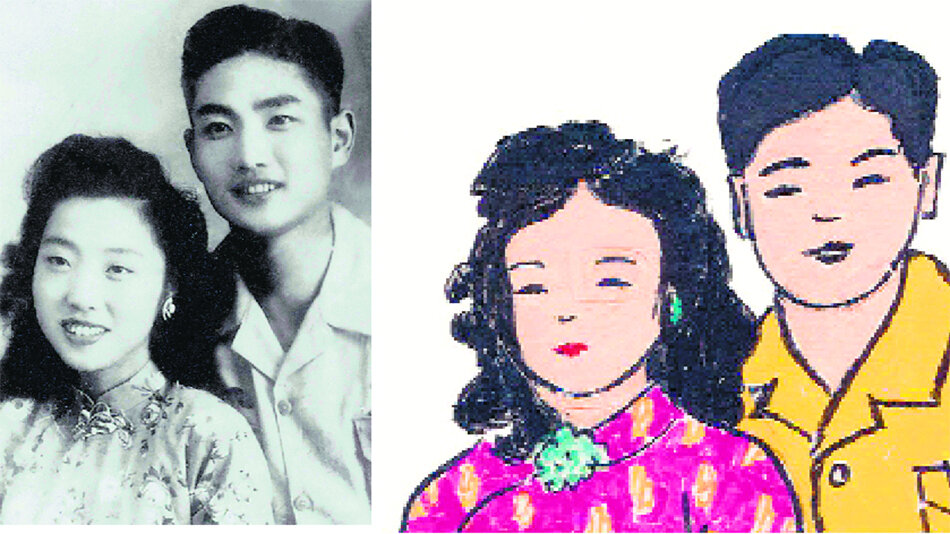

¿Qué es el libro? Se ha leído con las esperables categorías editoriales para cualquier narración con dibujos. Salamandra, con traducción de José Antonio Soriano, lo saca en un formato propio de libro de literatura, en donde los dibujos ilustran o complementan lo que se cuenta en el texto. Pero, por ejemplo, en Francia, ha circulado más con la idea de que lo que se está leyendo es una novela gráfica (pomposo título para hablar de una historieta) escrita y dibujada por Rao Pingru (Nanchang, China, 1922), un señor de más de 95 años que, en 2013, decidió publicar un libro en donde evoca el tiempo compartido con Mao Meitang, su esposa desde 1948 hasta su muerte, en 2008. Pingru buscaba mantener algo de todo ese tiempo pasado juntos: anécdotas, historias marginales, detalles que no quería perder, como para que las generaciones por venir dentro de su familia no pierdan registro de lo que ambos pasaron, lo que ambos experimentaron o aprendieron en la vida. Ese libro de 2013 fue editado con el nombre de Notre Histoire en Francia, a comienzos de 2017. Ahora, en 2018, sale para el público hispanoparlante, contagiándose de la venturosa recepción en el país de los álbumes y la bande dessinée. Hasta tal punto ha impactado en el mundo francófono la obra de Pingru que el nonagenario “historietista” llegó como invitado de honor a uno de los festivales de este medio más importantes del globo, la edición 44ª del “Festival d’Angoulême”.

Pero no es historieta, esto que leemos. No es novela gráfica, no es tebeo, no es literatura. El libro de Pingru es una serie de apuntes personales movilizados por el temor frente al olvido, quizás por eso la mezcla de dibujos y textos y cartas. Y la muerte de Meitang entra en ese repertorio de anotaciones como la situación que dispara la posibilidad de contar. Este libro es un tributo a la pareja que ya no está, pero también es un registro de que algo, aparentemente mínimo, aparentemente imperceptible, pero tan profundamente denso e importante, supo pasarles a ambos.

LA TOALLA Y LAS AGUJAS DEL RELOJ

El primer recuerdo con el que abre este libro de recuerdos es con la ceremonia del “despertar”. Con ocho años, y situado junto a su familia en Nanchang, capital de la provincia de Jiangxi, en el sudeste de la actual República Popular China, Pingru arranca la serie de pequeñas historias con el rito que da inicio a su vida de escritor. Su preceptor, al que llamaba cariñosamente el “tío Wang Yin”, su madre y su padre, lo esperaban en la sala de recepciones de la gran casa que tenían en el barrio de Chenjiaqiao. Los sirvientes del hogar lo habían despertado a eso de las tres de la mañana, vistiéndolo y dejándolo preparado para el gran momento que se avecinaba. En esa ceremonia, con un enorme retrato de Confucio presidiendo la escena, Pingru toma por primera vez el pincel y escribe, como no podía ser de otra manera, otro recuerdo, uno que hace a la médula de la escritura china desde la dinastía Tang en adelante: “Supremo Confucio, señor de tres mil discípulos y setenta letrados...”. Una memoria sobre otra: la del confucionismo que aparece en la del pequeño que aprende el ritual de la escritura ideogramática, práctica que conserva poderosamente ese rasgo pictórico, propio del dibujo, que el alfabeto occidental siempre quiere silenciar o poner en un muy segundo plano.

Toda esa primera parte de la vida de Pingru es casi una serie de fotogramas sacados de El último emperador de Bernardo Bertolucci. Las prácticas milenarias que se sostienen a fuerza de repetición y solemnidad, las casas amplias, de varios cuartos, con sirvientes y maestros recorriéndolas. Las cosas que parecen no tener explicación, pero que abrigan un misterio insondable o ya olvidado: a los diez años, por ejemplo, Pingru menciona que su madre le enseñó el muy importante ritual de lavarse bien la cara. El rostro, detrás de las orejas, el cuello. Pero, insistió su madre, era muy importante recordar que los niños debían escurrir las toallas que usaban en el sentido de las agujas del reloj, mientras que las niñas lo debían hacer a la inversa. Si alguno llegaba a sorprender a Pingru escurriendo mal su toalla, podía ser un motivo interminable de burlas. Así de importante era saber qué se debía llevar a cabo en cada práctica.

Es sorprendente ver cómo esa reconstrucción del pasado casi imperial, de la infancia en Nancheng de Pingru, es absolutamente certera, como si nada se hubiese pasado por alto. O, mejor, el propio Pingru confiesa que hay cosas que no recuerda, pero otras parecen haber dejado una huella en su memoria imposible de sacar. En el dibujo que, a modo de mapa, localiza las habitaciones de la residencia familiar, mostrando el lugar donde su padre ejercía como abogado o marcando la distribución de los cuartos, Pingru evoca a su perro, Yumo, quien fue dejado atrás cuando la familia huyó a Guangchang debido al ingreso de los invasores japoneses (en 1931, Japón invade Manchuria como parte de un plan expansionista que lleva al comienzo de la segunda guerra sino-japonesa, que va de 1937 a 1945). Los “diablos extranjeros”, los soldados japoneses, entraron a la casa y mataron al perro, quien no paraba de ladrar, protegiendo lo que era antes un hogar noble. Cosas de la memoria, en el mismo mapa ubica al perro cerca del refugio antiaéreo que existía en la casa, armado con bambú, y ya dispuesto al contexto de una guerra (una serie de guerras) que parece no tener fin en la vida del autor.

A Meitang, Pingru la conocía de pequeña, básicamente, porque sus familias eran muy amigas. El padre de la niña, apenas un poco menor que Pingru, atendía una herboristería, oficio que marcó a su familia para siempre. Meitang estuvo a punto de morir, por caso, por un consumo tóxico de agua y cuerno de ciervo molido, un brebaje que su madre le daba todos los días para cambiar un poco esa tímida constitución física que tenía a los cinco años. Luego de una noche de fiebre y tras visitar a un médico, Meitang pudo sobrevivir. Yutang, su hermana, no tuvo tanta suerte. Más grande que ella, consumió por error polvo de perla en lugar de un remedio para el dolor de garganta, quedando muda para siempre. Habría que esperar al final de la invasión para que la vidas de Pingru y Meitang vuelvan a cruzarse con un aire un poco más auspicioso.

La infancia y primera juventud de Pingru se cierra de manera abrupta con su entrada al ejército. En 1940, con los conflictos contra los japoneses en pleno desarrollo, un joven Pingru de dieciocho años va hasta la ciudad de Shangrao con el fin de inscribirse para rendir el examen de acceso a la Academia Militar Central, junto con otros tres compañeros. Tanto en entrevistas posteriores como en el propio libro, toda la experiencia militar del autor se pasa como una obligación patriótica que se tiene que vivir en carne propia para estar a la altura del legado y la historia China. El enemigo invasor era perfectamente identificable durante este período, el cual obligó a que las fuerzas del Kuomintang y las del Partido Comunista Chino suspendieran el conflicto civil con el objetivo de detener el avance japonés. La cosa, obviamente, no estaría tan clara una vez que se de reinicio a las hostilidades entre ambos bandos en 1946, ya derrotado Japón. El conflicto se resolvería recién con la fundación de la República Popular China en 1949, reducido el poder del Kuomintang a Taiwán y algunas islas aledañas. Mientras que las memorias durante el conflicto japonés parecen estar cargadas de ese aliento novedoso de la sorpresa y el aprendizaje de un joven patriota que quiere defender el mundo en el que vive, la guerra civil posterior, que pasó del lado de los vencidos —casi por inercia, sin mostrar mucha reflexión en torno al porqué estaba en el bando de Chiang Kai-shek y no en el de Mao Tsé Tung—, se recuerda con pesar y angustia. En las escenas de la guerra civil, Pingru pasa terribles necesidades e, irónicamente, va subiendo en la jerarquía militar por acciones que considera básicas, como asegurarse que nadie deserte gracias a que todos los de su unidad tenían las raciones de comida necesarias para no pasar hambre. Pero el humor es otro. Lo que se tiene en frente es menos un invasor que un compatriota. Lo que antes parecía un relato de aventuras con sus notas bajas, ahora era directamente el infierno de la política interna llevado a su peor ejemplo, la lucha fratricida.

CHINA GIRL

Entre conflicto y conflicto, en 1946, Pingru vuelve a encontrarse con esa conocida de la infancia que había visto muy poco. En Linchuan, junto a su padre, visita la casa de la familia Mao. El casamiento ya estaba arreglado: el padre de Pingru había decidido junto a Mao Sixiang unir a las familias a través de un vínculo más duradero que el que ellos tenían con su amistad. Antes de entrar en la casa en donde su futura familia política lo estaba esperando, levanta la vista. Una ventana abierta a la derecha de la fachada del edificio deja ver a una joven de unos veinte años, de rostro delicado, que en la habitación y frente a un espejo de mano, se pinta con delicadeza los labios de color carmín. Fue un flechazo que duraría más de sesenta años.

El casamiento se celebró con mucha algarabía, luego de que Pingru pidiese el permiso correspondiente para llevar adelante la boda. Vestido con su uniforme militar, las dos familias, Mao y Rao, tuvieron un momento de distensión en el medio de una época que se avecinaba como oscura, y que tampoco había nacido de un período lo suficientemente luminoso como para contrarrestar. Los dibujos y el texto de Pingru se hace, en estos momentos, más suelto: como si retratar los instantes de alegría íntima pudiesen complementar los días pasados en el frente, el hambre y la desilusión de una China en plena transformación. La fiesta se cierra con otro ritual, también intrigante, en donde una muchedumbre de invitados entra a la habitación nupcial para someter al flamante matrimonio a un examen. Que, si incluimos en la ecuación el consumo de alguna que otra bebida espirituosa, incumbe también las preguntas subidas de tono acerca de lo que estaría por pasar apenas los invitados abandonasen la pieza.

Nada de todo lo que le pasaría a partir de ese momento a Pingru puede considerarse como parte exclusiva de su historia. El vínculo que forma con Meitang es uno de esos que parecen, en el más amplio sentido de la expresión, de otra época. Como recién casados, pasan de lugar en lugar, teniendo pequeñas aventuras que contemplan, más que nada, la satisfacción de comer platos ricos y delicados y tener un día apacible de paseo y charla. En esa celebración de la felicidad conyugal, lo íntimo termina brillando con la fuerza de lo verdadero. El lazo entre los dos se hace más fuerte a medida que la juventud va dando paso a la adultez y a trabajos que comparten para tener un pasar, por lo menos, respetable. Arman un negocio de venta de fideos artesanales que fracasa estrepitosamente. Pingru decide transformarse en vendedor callejero y descubre la poca habilidad que tiene para persuadir a los demás de que lo que ofrece es digno de comprarse, y pronto, de emprendimiento en emprendimiento, la situación laboral y vital empieza a complicarse. De ese pasado prácticamente imperial al mundo abierto a finales de la guerra civil, la vida de ambos, ahora unida para siempre, tuvo varios reveses económicos.

La llegada a Shangai y al departamento en el que vivirían con Meitang durante cincuenta y un años se les había presentado como apenas una ubicación circunstancial que no sabían por cuánto tiempo podrían mantener. Con la esperanza de un nuevo trabajo, en este caso, como contable de la clínica de un familiar y corrector para la editorial que allí mismo funcionaba, poco a poco comenzó a adaptarse a una rutina que representó, desde el punto de vista de un ya anciano Pingru, uno de los mejores momentos vividos con su familia. Que, claro está, comenzó a crecer: pronto, había cinco bocas a las que alimentar aparte de la de Meitang y la suya propia. Ese momento feliz y de plenitud se corta abruptamente en 1958, cuando el mundo político chino cambia, otra vez. Pingru es obligado a entrar en un campo de reeducación (eufemismo para los campos de concentración del PCC) por su participación en el bando nacionalista durante el conflicto civil. Durante más de veinte años, pasaría sus días lejos del departamentito en Shangai, perdiéndose el crecimiento de sus hijos, quienes lo veían por sólo dos semanas en cada Año Nuevo. Meitang debería ponerse a trabajar para alimentar a la familia: las cartas ubicadas al final del libro entre marido y mujer durante este período oscuro son terribles. Muestran la extrema necesidad que pasaban ambos y el sobrio gesto de minimizar las penurias para hablar de cosas cotidianas, como lo que le pasaba a alguno de sus hijos en ese momento, la necesidad de que los críos se pongan a trabajar pronto y el reclamo de más noticias, por favor. Pingru recién volvería a su hogar en 1979.

PÚBLICO Y PRIVADO

El libro cierra con los últimos días de Meitang, quien comienza a padecer fuertes dolores debido a una insuficiencia renal contraída en la infancia y empeorada por los duros trabajos que tuvo que llevar a cabo frente a la ausencia de Pingru. Los dibujos, que siempre tienen un espíritu esquemático, como marcando las prácticas cotidianas, los mapas de los lugares que atravesaron o las escenas que conformaban sus mejores recuerdos, se vuelven aquí en una guía médica para atender a una enferma que se debatía entre el delirio y las diálisis constantes. Pingru se recuerda paciente, pero también sorprendido por ser ella y no él la que esté pasando por un momento tan terrible. Sus hijos y nietos lo acompañan en el cuidado de Meitang, pero también le marcan a su padre el hecho de que había que esperar la peor noticia en breve, lo qwue finalmente sucede.

La historia de Pingru y Meitang es un libro que hace las veces de ventana al mundo privado de una pareja en ese enigma tan difícil de descifrar que es, para nosotros, China. Funciona ahí algo más que el atractivo de un relato autobiográfico, género capaz de interesar a una gran cantidad de lectores por el mero chisme, por lo interesante de toda “pequeña historia” o como documento. Lo que aquí encontramos es la belleza de aquello que se experimentó recuperada casi como fragmento. No por nada es la tradición oriental la que ha desarrollado como género poético el haiku, ese poema breve que en apenas tres versos tiene la misma fuerza que una foto o que la propia, simple experiencia de abrirse al mundo, a ese doble tiempo que es tanto el clima de un paisaje como el transcurso de los minutos, de los meses, de los años. Se sienten en las páginas del libro de Rao Pingru el calor en las batallas contras los japoneses, lo denso y trascendente de los momentos con Meitang y lo pasajero y simple del (numéricamente) largo período lejos de ella. El suave clima en la fecha de su casamiento. La importancia de las fiestas de Año Nuevo vividas con sus hijos. Este libro de lee, se relee, mejor (pasar por él una sola vez es un poco difícil) porque hay algo capturado en su más pura esencia en sus páginas con la simpleza con la que el mundo oriental tiene para este lado del planeta. Sin artilugios verbales complejos, repleto de una poesía puntual, La historia de Pingru y Meitang tiene en muy pocas páginas aquello que más de una obra occidental busca recuperar en el tiempo perdido: pura vida.