La historia del peronismo tiene, en sus personajes emblemáticos, soportes imposibles de soslayar a la hora de su definición o de su comprensión. Según las distintas lecturas realizadas tanto por estudiosos del tema como por ciudadanos de a pie, esos personajes inevitables se ponen de un lado o del otro de las columnas de las preferencias ideológicas (y muchas veces, razones del movimientismo, esos personajes varían con el tiempo de una a otra columna): Perón, Evita, Vandor, Rucci, López Rega, Firmenich, Herminio, Ubaldini, Galimberti, Isabelita, Cafiero, Menem, Duhalde, Néstor y Cristina Kirchner, en un rápido y quizás desaconsejado paneo. Personajes, como se dijo, inevitables. Tanto como el sujeto histórico que el peronismo representa, con mayor o menor fortuna según tiempos y nombres. De ese modo, sujetos y sujeto trazan una línea histórica, una definición no exenta de tropiezos, empujes, alegrías y tristezas. Esa definición o aproximación a su razón de ser que tanto cuesta entender en el resto del mundo.

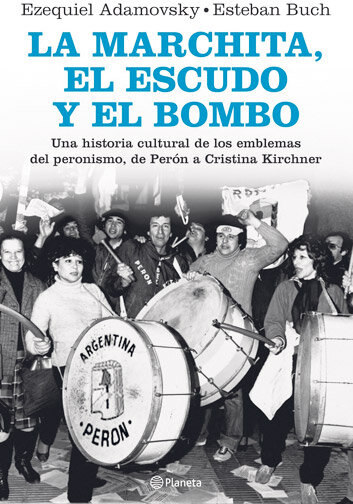

Sin embargo, hay otra línea. Una línea que atraviesa nombres y que, como la fórmula de la velocidad, se nutre de tiempo y de espacio: se entiende, en la Argentina, todo el tiempo, todo el espacio. Se trata de la línea de la simbología. La liturgia, como se la llama desde dentro (con placer) y desde fuera (con encono) del peronismo. Una liturgia que es huella de identidad del movimiento peronista desde el inicio hasta la actualidad. A esa liturgia, justamente, apunta la investigación realizada por Ezequiel Adamovsky y Esteban Buch en su reciente libro. Y como su título lo indica de manera taxativa, lo identitario responde a tres componentes básicos: la marcha, el escudo y el bombo.

Adamovsky (Historia de las clases populares en la Argentina, entre otros) se encarga del escudo y el bombo. Buch (O juremos con gloria morir, entre otros) se dedica a la marchita. Pero la colaboración de uno y otro en los tres artículos que componen el libro potencia la investigación y la vuelve sustancial, haciendo del conjunto una oferta imperdible a la hora de comprender qué es eso que, como señalaba el General con su mejor sonrisa, “aunque no parezca, somos todos”.

Dos manos entrelazadas, como el nacional, obviamente, pero en lugar de estar colocadas horizontalmente, el escudo peronista tiene una pequeña declaración de principios: los brazos están en diagonal, esto es que la mano de arriba se funde en el apretón con la mano de abajo. Conciliación, que no lucha, de clases. Adamovsky bucea en la creación y destaca detalles insólitos, como que se anticipa en dos años al mismísimo peronismo, que fue desechado por los militares que lo habían encargado y que el bosquejo (realizado por un dibujante portugués) quedó en la carpeta de remanentes del establecimiento dedicado a la fabricación de distintivos y medallas en espera de una mejor recepción. La recepción, claro, llegó con el ascenso político de Perón, que lo adoptó sin miramientos para su despegue como líder.

Pero un dato se lleva las palmas de este capítulo: el de la bicoloridad de los brazos que entrelazan sus manos. La de arriba, rosada, contrasta nítidamente con la de abajo, morena. Una manera más tajante de demostrar la consabida conciliación de clases. Y, si se quiere, un modo que no se ajusta, como bien señalan los autores, al ideal oficial de una Argentina blanca y europea. Ese subsuelo de la patria sublevado que mencionó Raúl Scalabrini Ortiz para la jornada del 17 de octubre de 1945. Casi seis años después, exactamente para el 22 de agosto de 1951, día del renunciamiento histórico de Evita a la vicepresidencia, el millón de personas congregado frente al palco de la CGT en la avenida 9 de Julio y Belgrano pudo verse reflejado por primera vez en ese escudo que fue desapareciendo con el correr de los años.

Esteban Buch derriba mitos. Va más allá de Hugo Del Carril, de Oscar Ivanissevich, de Rodolfo Sciammarella, de Juanita Larrauri, de Cátulo Castillo para llegar a un grupo de gráficos peronistas de la editorial Atlántida que entonaron unas estrofas en una reunión con Evita (“Los gráficos peronistas / todos juntos triunfaremos”). Y sigue para atrás y comprueba similitudes en una marcha triunfalista del Club Barracas Juniors. Y ya no se detiene: va hacia una comparsa llamada El Rosedal que hacía las delicias de los carnavaleros con la misma música. Y más allá, y más atrás, con partituras de fácil ejecución para los dedos sin demasiada formación académica pero danzarines de la década del 20, mucho antes de todo atisbo de peronismo.

A fin de cuentas, como bien señala la carta que Vicente Cóppola (el creador de la música en cuestión) le envía al por entonces presidente de SADAIC Cátulo Castillo, “la marcha pasa a ser Patrimonio Nacional”.

Y desde ese origen de los tiempos, avanza hacia la actualidad pasando hasta por los momentos tragicómicos en que nadie en los palcos presidenciales sabía la letra aún cuando proclamaban a los cuatro vientos su filiación, justamente, peronista.

Tres negras y un silencio; tres negras y un silencio: es decir, el ritmo que cualquiera puede llevar con la palma de la mano sobre la mesa cuando alienta “Ar-gen-tina / Ar-gen-tina” y ni sueña con que está haciendo música.

El último capítulo del libro, dedicado, cómo no, al que parece ser emblema constitucional del peronismo, resignifica la lectura de todo el libro. Y no sólo por su imbricado desarrollo histórico, sino por la doble vara de su sonido; como señala perfectamente Adamovsky, tanto “jubiloso y vibrante” como “sombrío y ominoso”. Depende del momento.

Desde los tiempos de Rosas (y empuñado por los afroporteños, algunos esclavos, algunos recién libertos), el bombo atravesó la historia del país creando la música de fondo con la que los de abajo mostraban su realidad. Suerte de sonido que sitia un instante, el tam-tam-tam pautó aciertos y errores políticos con igual firmeza. En boca de los líderes del movimiento que se dejó representar por él, no fue “la más maravillosa música”, sino que motivó más de un reto desde aquel recordadísimo “que se calle el del bombo” lanzado desde la ventana de la casa de Gaspar Campos por el General en 1972. O las palabras de Jorge Daniel Paladino, cuando dijo preferir “un peronismo sin bombo, porque el ruido no deja pensar”. Del mismo modo que, con su poderoso sonido, contrajo de terror las entrañas gorilas: “Es un medio de propaganda usado como prolegómeno de tumulto y desorden” (Emilio Hardoy en La Prensa, enero de 1986); “Es un instrumento fascista para acallar a los otros” (Abel Posse, La Nación, febrero de 1989).

Bombo, marcha y escudo estructuran, mediante esta investigación de Adamovsky y Buch, una gran parte del sacudido ser nacional: bienvenida la lectura para descular el lado en el cual pararse.