Juan Laurentino Ortiz, natural de Puerto Ruiz, como gustaba repetir, habitante de Gualeguay hasta su jubilación en 1942 de su trabajo como empleado del Registro Civil, se trasladó a Paraná donde prosiguió su experiencia de trabajo en la soledad del río y su paisaje.

Antes había integrado un grupo con sus amigos gualeyos desde una biblioteca, que conformaron entre amigos muy cercanos: Carlos Mastronardi, Amaro Villanueva, Juan José Manauta y Emma Barrandeguy, única mujer del grupo.

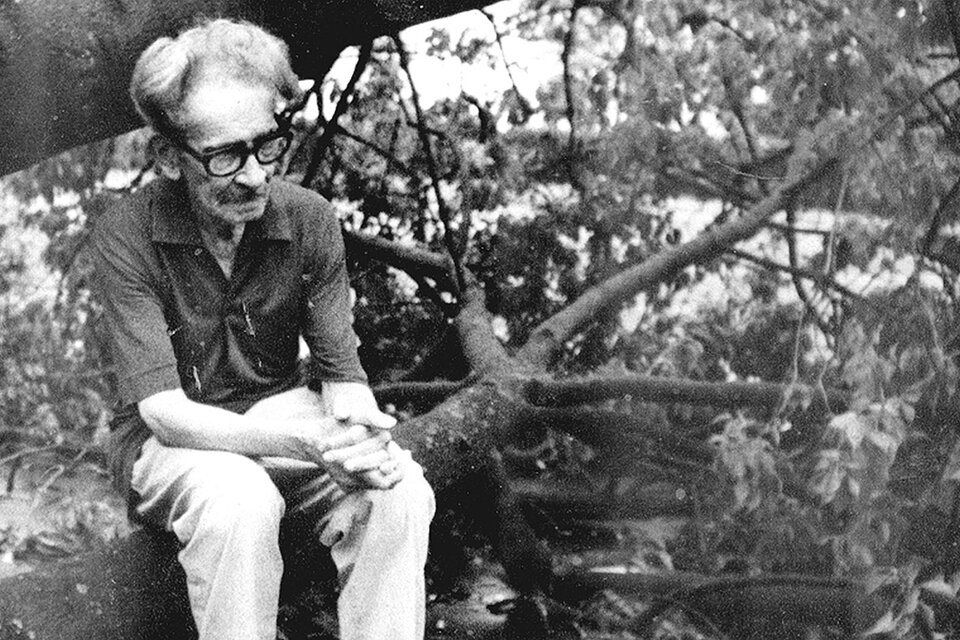

Allí, casi en entera soledad, rodeados de sus gatos y sus boquillas largas y exóticas, pero atento al conocimiento mundial de la poesía, ejerció un extraño y no buscado magisterio que orientó una poética que debía contener en ese paisaje acompañado por el gran río Paraná y el vuelo marcial de los siriríes y las calandrias, que según él reproducían los ideogramas chinos, civilización que admiraba y que lo llevó a traducir algunos de sus poetas, que había conocido en su viaje a la entonces Unión Soviética y a la propia China, en el único viaje que hiciera en su vida al exterior, un viaje cultural con otros escritores en 1959.

Rodeado siempre de jóvenes que buscábamos allí al Maestro y sus enseñanzas, que obsedidos por sus palabras enriquecedoras encontrábamos en él al poeta que no era. Lo buscábamos por vanguardista, pero él era mucho más que eso; era un simbolista como Mallarmé o Rimbaud o Juan Ramón Jiménez. Puedo recordar casi todas las veces en que viajaba con mis amigos: cada sesenta días, riguroso, en sus últimos seis años de vida.

Era un hombre capaz de suturar con el trato afable y convincente cualquier trastorno a que nos pudiera someter la realidad, y sumergirnos en ese estado de gracia poética en la que siempre estaba inmerso, y con su palabra atenta y comprensiva nos daba cuenta y nos introducía en la más alta poesía de todos los tiempos. Con la misma naturalidad con que respiraban las grandes tipas del Parque Urquiza o esos jacarandás que le daban sombra mientras se internaba en ese hálito propicio y protector con un libro entre las manos y sus boquillas que alargaba con cañas de Indias donde fumaba sus cigarrillos armados con tabaco negro.

Si la sabiduría acaso existe sobre el lomo de este planeta, él fue lo más parecido a un hombre sabio. Atribuía, en esa su honorable amabilidad criolla, a su mudo interlocutor las ideas que se le iban ocurriendo, tal como Borges afirmó alguna vez de Macedonio Fernández.

Puestos a ubicarlo en un espacio que cumplió en nuestra poesía argentina, siempre ocupó el centro aunque se lo considerara en los márgenes, a juzgar cómo lo esquivaban todos los editores de entonces. Pero la Poesía estaba siempre donde él estaba. Por derecho propio y por el magisterio que ejercía sobre gran parte de los jóvenes de entonces.

Él mismo, según Juan José Saer, es un país dentro del país de la lengua. Un idioma dentro del idioma al que acceden los pocos elegidos, y que hace que uno pueda leer sus textos sin que estén firmados y recomendarlos sin dudar un instante.

Ignoro si estas desordenadas cuartillas dan cuenta del hombre que cifraba su nombre y pueda quedar claro, y si una pizca de su talento inmenso se pueda percibir si uno asegura con certeza que fue nuestro más grande poeta, que por suerte seguirá vigente cuando esté respondida esta trémula pregunta: "¿Cuándo amor mío/cuándo el amor no tendrá frío?"

Tal vez cuando la justicia sea para todos y estemos listos todos, los hombres y las mujeres, para poder gozar del arte sin miserias ni limitaciones.

Testigo será el futuro venidero de estas esperanzadas palabras que escribo aquí.

Juan Laurentino Ortiz nació en Puerto Ruiz, departamento de Gualeguay el 11 de junio de 1896 y falleció en Paraná el 2 de septiembre de 1978.

Y nosotros lo venimos a recordar así.