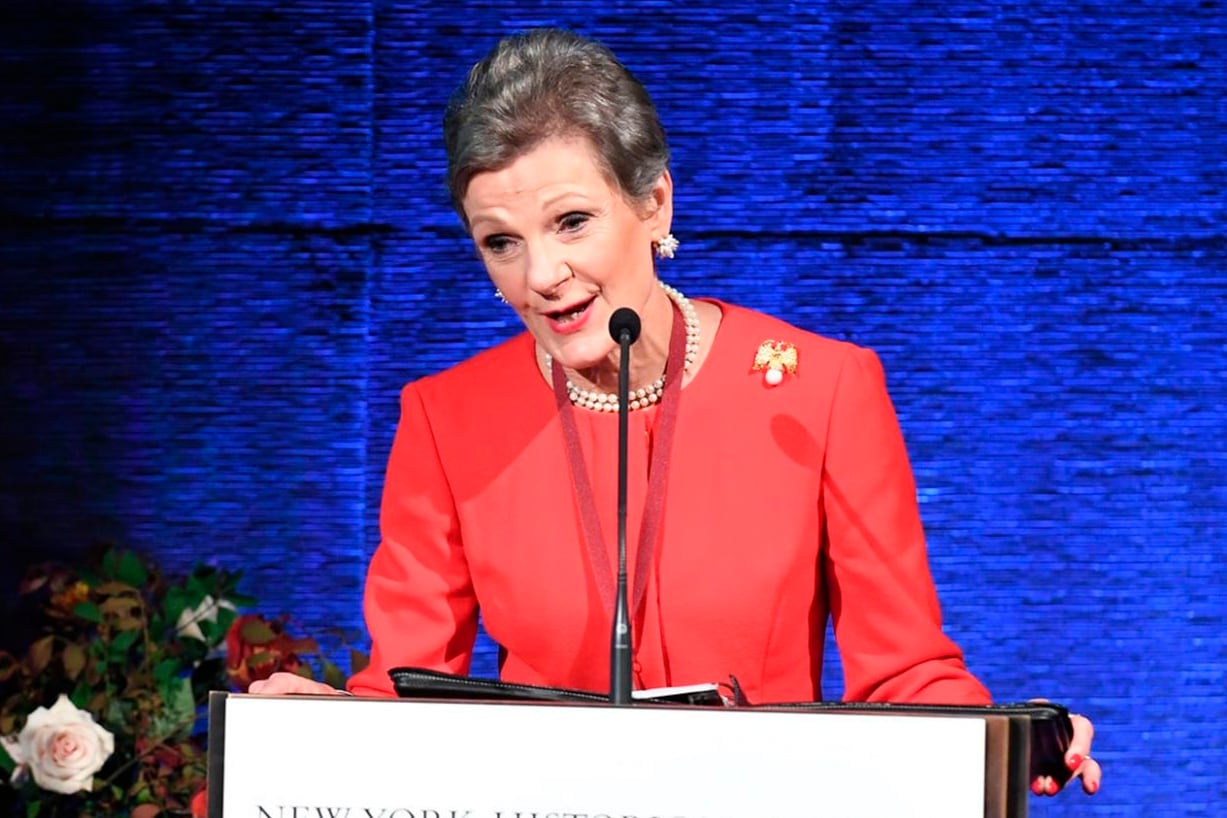

Rachel Cusk dio a conocer la trilogía —A contraluz, Tránsito y Prestigio— en la que el Yo se disuelve para narrar las vidas de los otros

Mujer difícil

Era una novelista elegante e irónica de comedias negras inteligentes y bien escritas, muy a la manera de cierta tradición de la literatura inglesa, hasta que en 2001 publicó una memoir sobre la maternidad basada en su propia experiencia y contada de manera descarnada. La crítica le cayó con todo y así Rachel Cusk empezó su segunda vida literaria. Al libro sobre la maternidad como el fin de la realización femenina le siguió otro libro sobre su divorcio. En los últimos años, Cusk dio a conocer una trilogía —A contraluz, Tránsito y Prestigio— en la que el Yo se disuelve para narrar las vidas de los otros.