Lo primero que sorprende y hiere en la serie El Alienista es la perfecta recreación del miserable paisaje de un barrio hacinado de Nueva York en 1896 y el cadáver mutilado de un niño migrante de 13 años, Giorgio Santarelli, en una zona roja junto al puerto, vestido con ropas livianas de mujer “liviana”. Sorprende que en 2018 Netflix haya prestado su casa a una apuesta comercial con imágenes tan poderosas, por lo infrecuentes, de niños-niñas pobres prostituidos en el Paresis Hall, un burdel destinado a varones de la clase alta. Exponentes nocturnos de una infancia herida, los chicos se convertirán en objetos sacrificiales de un asesino que hasta les vacía los ojos, emulando ritos de pueblos ancestrales.

La nueva categoría de asesinos en serie fue el más concurrido motivo de pánico social por entonces y, como Jack el Destripador, colaboraban con la propagación del mito de ciudades-puerto invadidas por el pecado venéreo, nuevas categorías de crimen y la caterva de la Europa empobrecida. En Nueva York, pero también en Buenos Aires, crecían barriadas en las que los niños hijos de italianos se habituaban a la libertad y el comercio en la calle. Tanto es así que Eugenio Cambaceres, el escritor porteño de la novela En la sangre, escribía sobre esos lunfarditos (así les llamaban) que “estaban contagiados por el veneno del vicio... revolcándose se ensayaban en imitar el ejemplo de los padres... con todos los secretos refinamientos de una precoz y ya profunda corrupción”. Esas similitudes entre la escena porteña y la neoyorquina del 900, la idéntica vigilancia (a la vez que abandono) de la infancia migrante por parte del Estado, y el interés clínico de la psiquiatría forense sobre su sexualidad, me obsesionaron mientras miraba la serie.

El Alienista, del mismo modo que los criminólogos argentinos, se concentra en la emergencia de la psiquiatría forense, que dará entidad y nombre al psicópata, el más misterioso de los elementos antisociales. ¿Por qué asesinan? ¿Qué signos emite el psicópata antes de cometer un nuevo asesinato? ¿Cómo es su cerebro? Lo interesante para un espectador atento a las lecturas políticas es el marco en que se produce esa avanzada de la medicina sobre el cerebro humano, del que se desconoce casi todo. Los crímenes contra los niños se repiten en una ciudad tan corrupta, disonante e injusta que nos recuerda hoy los atributos del presente: capitalismo anárquico, estado cautivo por grupos de poder económico e infancia amenazada.

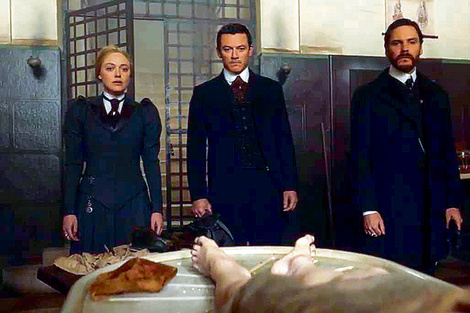

La suma de todos los males: el primer capítulo atrae como el Mal Radical. El asombro del ilustrador del New York Times John Moore (Luke Evans) y del médico investigador –el alienista Dr. Lazlo Kreizler (Daniel Brühl)– frente al espectáculo de los niños en sus ropas prostibularias lleva a ese territorio de lo indecible, no por lo feo sino por lo hipnótico. Si los cadáveres destrozados son testimonio del sentido común refranero (quien mal vive mal acaba), los niños en su nocturnidad producen pudor a los expertos. Quien los observa padece como el cazador Acteón cuando descubre a la diosa Diana desnuda. La belleza de lo que, desde el vamos, no debe verse y menos apreciarse. En este caso, porque esconde tras los rostros maquillados la explotación de los proxenetas, el uso desdeñoso de los consumidores, el abandono absoluto de la familia y las instituciones públicas. El policía que conduce al Dr. Lazlo Kreizler hasta el cadáver de Giorgio Santarelli se cree autorizado a humillar el recuerdo del muerto como “escoria italiana”: “¿Qué otra cosa llamaría a un degenerado que se viste de mujer, y conocen como Gloria, para el placer de los hombres adultos?”.

Se ve que la fijación clínico policial sobre la inmigración y la consecuente sodomía fue un clásico de la literatura psiquiátrica y forense entre fines del siglo XIX y principios del XX. Textos que visitó un ansioso Caleb Carr, el autor de la novela homónima de 1994 que da origen a la serie, y también nuestro Jorge Salessi para su ensayo fundacional sobre la homosexualidad en la construcción del Estado-nación en la Argentina: Médicos maleantes y maricas. Caleb Carr es nieto de otro escritor, Lucien Carr, que asesinó con un cuchillo a quien había abusado de él en esas excursiones pedagógicas de boy scouts, donde algunos guías consideraban los cuerpos juveniles como parte de un salario clandestino. “Emprendimos la búsqueda de un monstruo y solo encontramos a un niño herido”, pondrá Carr en boca del alienista Laszio Kreizler cuando capturan al asesino de Santarelli y de tantos otros niños. Un asesino que reproducía, mediante la crueldad, una escena de su propia infancia. En un mundo como el descripto, desnutrido de afecto, y en el que la violencia, la discriminación, la soledad y la miseria es lo único que se hereda, los cuerpos de los niños rotos están ya marcados para el sacrificio en serie.

![function body_3(chk,ctx){return chk.f(ctx.getPath(false, ["author","title"]),ctx,"h");}](https://images.pagina12.com.ar/styles/width470/public/2016-10/alejandro-modarelli.png?itok=kBT35KDI)