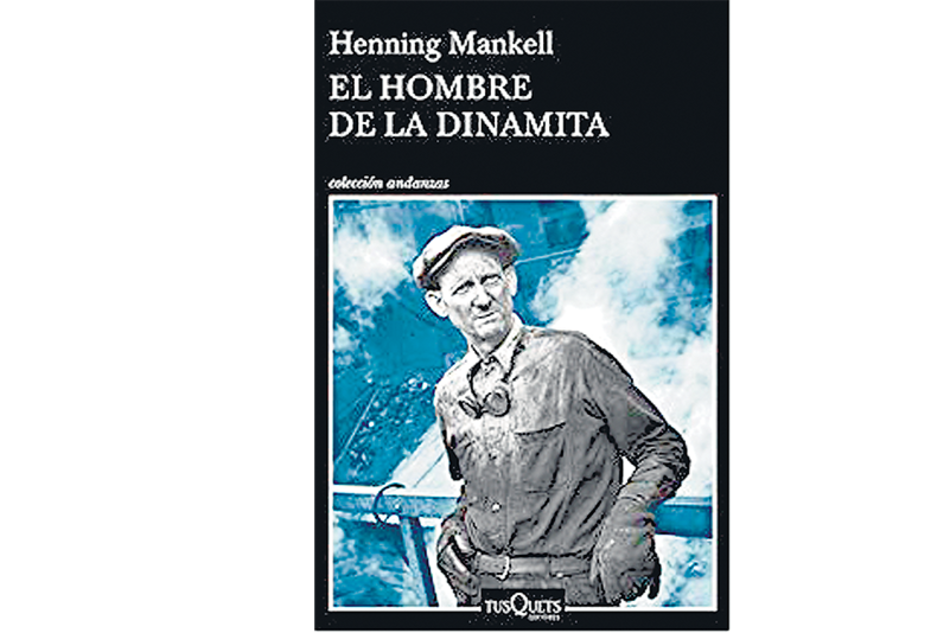

El hombre de la dinamita, de Henning Mankell

A punto de estallar

El rescate de El hombre de la dinamita, de Henning Mankell, borra las fronteras con sus posteriores libros protagonizados por el comisario Wallander y actualiza un texto sencillo y terrible.