Uno de los asuntos medulares de la filosofía política es el que se refiere a los misterios del vínculo representativo. Esto es, descifrar con justeza cuáles son las motivaciones por las cuales una enorme cantidad de ciudadanos acepta constantemente que un grupo mucho más pequeño adopte decisiones sustantivas invocando su mandato. El enigma es tan evidente como engorroso, pues a simple vista tenderíamos a pensar que cada miembro de una comunidad aspira a retener para sí y no a delegar en otro determinaciones cuya envergadura impacta de manera concluyente en la cotidiana materialidad de su existencia.

Es obvio que mucho se ha debatido a este respecto, pero no sería impertinente señalar dos grandes interpretaciones a la hora de auscultar sobre la carnadura y la vigencia del principio de la representación. La primera se relaciona con los orígenes mismos de la modernidad, momento en el cual la fundamentación del poder político pasa de trascendente a inmanente, lo que es otra forma de decir que ya no es Dios como referencia simbólica la fuente de legitimidad sino la voluntad explícita del sujeto popular.

Esta drástica mutación histórica deja sin embargo densos dilemas sin resolver, siendo el principal de ellos que ese sujeto popular es rápidamente visualizado como inepto y sospechoso. Aún cooptada su conciencia por el fanatismo religioso, apresado por prácticas culturales perniciosamente atávicas o exaltado por las privaciones sociales características del Antiguo Régimen ahora en extinción, aquellos en los que se deposita el basamento de cualquier gobierno aceptable no parecen estar en condiciones de ejercer con responsabilidad y sabiduría ese derecho.

Pues bien, los mecanismos representativos se pergeñan en gran medida para salvar ese hiato primordial, esgrimiendo construcciones institucionales y sistemas electorales que permitan purificar a la imperfecta pero ineludible opinión social. La deliberación entre minorías talentosas se vuelve preferible frente al tumulto de las instancias asamblearias y los riesgos desbocados de la democracia directa. Los sistemas bicamerales, el Poder Judicial Contramayoritario o los colegios electorales son los ejemplos más conocidos de tramas organizativas que facilitan mantener vivo el fuego de la soberanía popular, sólo que estrictamente tamizado por formas sofisticadas de restricción y selectividad.

La segunda de esas interpretaciones, mucho más cercana, apunta a la extrema complejidad y diversificación de la vida contemporánea; y a la utopía de suponer la virtualidad de un ciudadano total (aquel que decide sobre todo, todo el tiempo). Por lo cual, aún con las zozobras ínsitas a una delegación definitiva de la confianza, esta se configura como un dato insoslayable de las actuales arquitecturas democráticas.

Ahora bien, estas dos líneas hemenéuticas dejan a las claras dos inquietudes por resolver. En primer lugar, la ambigüedad radical de este vínculo, pues el representante adecuado debe ser a la vez igual y diferente al representado. Igual, para que el emparentamiento que supone la confianza opere con éxito; pero diferente pues el elegido en algún punto posee alguna atribución o virtud especial que lo escinde de quien está dispuesto a impulsarlo. Y en segundo lugar, resta establecer la morfología específica del fenómeno, es decir cuales son en cada caso los vasos comunicantes (económicos, culturales, emotivos) que explican la mayor o menor consistencia del anudamiento representativo.

En esta dirección, interesa especialmente aquí detenernos en la primera gran teoría de la representación de la filosofía política latinoamericana. Ella circula en los textos más jóvenes de la Generación Romántica del 37 y especialmente en el “Facundo” de Domingo Faustino Sarmiento y en el “Fragmento Preliminar al Estudio del Derecho” de Juan Bautista Alberdi.

Intrigado dramáticamente por el alcance maléfico del predominio de Juan Manuel de Rosas, el sanjuanino endilga a los unitarios su impotencia analítica para establecer una adecuada exégesis de esa anomalía, y apelando a las alforjas cognoscitivas del romanticismo supone que afincar la razón en la singularidad de su contexto es la única manera de tornarla competente.

Testimonio lapidario de que algo en la Revolución de Mayo había naufragado, el déspota de Buenos Aires no era sin embargo un mero accidente de la historia, sino el arraigado resultado de condiciones hondamente propiciatorias. La primera de ellas era la tradición hispánica, que para Sarmiento era el compendio de todos los males. Una religiosidad inquisitiva adversa a los progresos de la ciencia, una indolencia productiva emanada del feudalismo remanente y un despotismo político propio de las monarquías absolutas configuraban una horrible influencia inoculada en tierras suramericanas.

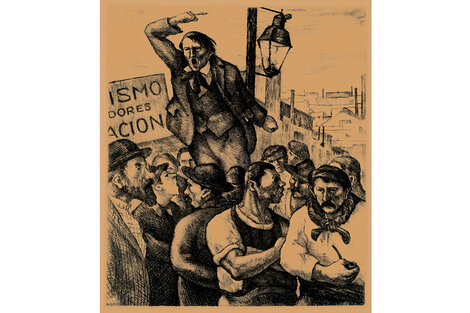

Y la segunda, más relevante, se afinca en la manera en que el territorio modela el comportamiento colectivo, convirtiendo la vida desértica en un factor clave para desentrañar la pervivencia del caudillismo. Juan Facundo Quiroga (en su expresión más pulsional y genuina) y Rosas (con un carácter más sistémico y tenebroso) son la consecuencia de una naturaleza inhóspita que exige para sobrevivir en ella actitudes que van de la iracundia a la ferocidad, pasando por el uso diestro del caballo y el facón. “La resignación estoica frente a la muerte violenta”, dice Sarmiento, para graficar como una antropología virulenta explica la supremacía del Jefe Montonero.

Ese Jefe conduce, entonces, porque hace mejor lo que toda su tropa tiene que hacer para sobreponerse a la máxima hostilidad que proviene del medio físico. Pero, y este punto deviene central, ese vínculo es fuertemente emotivo, pues oscila entre el respeto y el temor. Esto es, el soldado montonero respeta al caudillo por sus destrezas sin par pero a su vez le teme, porque si osa desobedecerlo le espera inexorablemente la muerte.

Aquí el contrate con el primer Alberdi no puede ser más contundente, pues en el libro antes aludido el tucumano aparece imbuido por la misma inquietud analítica, solo que la carga de sentimientos vira notoriamente. Es evidente para él que Rosas no ejerce su dominio por mera coerción, pero además el consentimiento social que lo apuntala no es producto del miedo sino del cariño. Emotividad positiva que emana del instinto federal que agrupa tanto al bajo pueblo como al líder que, aún careciendo de las sabias luces de la razón, deviene persona imprescindible para bosquejar la arquitectura faltante de la nación.

Tanto uno como otro, por cierto, adhieren a la doctrina del Hombre Extraordinario tal como lo la habían formulado a su tiempo tanto como Hegel como su traductor el francés Victor Cousin. De acuerdo a ella, en una historia en perpetuo estado de progreso grandes personalidades cumplen el doble rol de albergar los secretos culturales de una época y facilitar a su vez que esa época engarce con otra que llega para perfeccionarla.

No deja de ser paradójico que la tradición liberal argentina, que ha asociado insistentemente al personalismo y la pasión como formas degradadas de la política (en estos días bajo el apestado rótulo de “populismo”), desconozca que para los dos esenciales fundadores de dicho linaje esos ingredientes eran en algún sentido inescindibles del movimiento social realmente existente.

Sin embargo, si recavamos en los propios padres del liberalismo europeo, contractualismo mediante, encontraremos pistas de este núcleo de convicciones. Porque si bien es cierto que para Thomas Hobbes la edificación de un orden político no es natural ni evolutivo sino resultado de una decisión racional y consciente de un conjunto de individuos libres e iguales, el disparador que los impulsa a suscribir el hipotético pacto social es un sentimiento; el miedo a perder la vida en un estado de naturaleza anómico y vacío de cualquier autoridad.

Si nos corremos ahora a la filosofía contemporánea, y por citar solo dos exponentes especialmente influyentes, tanto el marxista alemán Ernst Bloch como Ernesto Laclau y Chantal Mouffe esgrimen también que es la potencia de la afectividad y no únicamente las transparencias de la razón la que suscita revoluciones y sustenta los liderazgos. Para el primero, crítico del materialismo determinista, son los imaginarios utópicos y el empuje del deseo (que él denomina puntualmente “Principio Esperanza”) los que destraban aquellas encrucijadas de la historia en los que el capitalismo adormece las conciencias insurgentes o aparenta consolidar su dominación estructural. Y para los segundos, el concepto de lo real irrepresentable que toman especialmente de su lectura de Jacques Lacan, los lleva a confirmar que los grandes líderes construyen su ascendiente en base a ligazones centralmente libidinales.

Este componente pulsional de la política suele invitar siempre a frustradas pedagogías cívicas, que imaginan exorcizar esas turbulencias de la mano de algunas medicinas institucionales. La historia refuta esas vanas pretensiones y los compuestos amor-odio o miedo-esperanza para alimentar las pujas democráticas se reiteran asiduamente en diversas latitudes. Veamos sino el caso de nuestro país, en el cual dos minorías intensas pugnan por conducir el destino próximo de nuestro pueblo. ¿Se expresa de igual manera en cada uno de esos contingentes esa afectividad constitutiva? Pareciera que no. Tras un pésimo gobierno, el simpatizante de Cambiemos solo parece conservar la inquina absoluta contra la sombra de Cristina Fernández. Sufriendo las penurias del presente, a los partidarios del kirchnerismo parece avivarlos el amor por una resurrección mítica que consideran fructífera.

Esa ruda dialéctica, sin embargo, no debería conformarnos. La reconstrucción de mayorías que hoy se muestran renuentes requiere de dos tareas igualmente sustantivas. Por un lado, mantener viva la llama de la esperanza, entendida como un futuro prometedor que no se limite a la mera apelación mimética a los logros y rencores del pasado. Y por el otro, evitar que las contundencias habituales del afecto archiven el vigor de la palabra y las terapias de la persuasión; para que en un deseable retorno nacional y popular prevalezca la dimensión erótica del justiciero por sobre el empecinamiento tanático de quienes se resisten a explorar algún resquicio para una mayor fraternidad.