Umberto Eco se las arregló para tener una buena vida, como dirían los estoicos, y de tres maneras distintas. Primero se las arregló para hacerse famoso mundialmente escribiendo sobre lingüística, imágenes, medios y otros asuntos con los que francamente es difícil hacerse famoso. Luego se hizo extremadamente famoso como novelista, con ese objeto extraño llamado El nombre de la rosa, un divertimento muy erudito que incluye a Borges en el rol de monje bibliotecario y censor. La tercera fuente de la buena vida del dottore es casi desconocida fuera de Italia, porque Eco se dio un gustazo, el de transformarse en columnista perfectamente impune, de los que escriben, truenan, rezongan, elogian y opinan desde una altura tal que ni Berlusconi se le animaba.

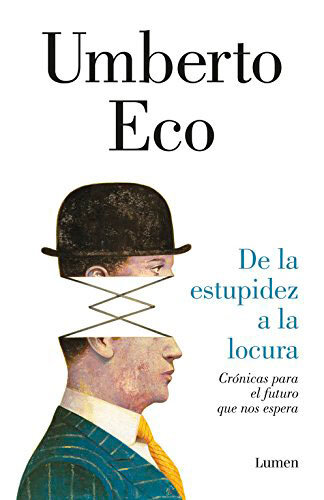

Que esta faceta de Eco sea menos conocida que las otras es producto de la deliberada reducción de sus columnas a Italia. Multilingüe como era, cómodo en el mundo entero, viajero y viajado, casi completamente libre de provincianismos, capaz casi siempre de ver el punto de vista de los otros y siempre de complejizar los conflictos, Eco tenía un amor desmayado por su Italia. Este libro, su último libro, De la estupidez a la locura, contiene excursios europeos y americanos, pero anuncia desde el título que el centro es la península que le dolía al autor. Es también un libro ofendido por la vulgaridad, la tontera y la frivolidad, por el ruido y la pavada, por los celulares y el fanatismo, por el ínfimo nivel de la política. Con lo que resulta una obra muy universal y también muy para argentinos.

Eco escribió cientos y cientos de columnas, puntual y semanal, breves y elegantes, y dejó esta selección lista antes de morir en febrero de 2016. Como le pasa a todos los columnistas, los temas que subyacen tanto escrito suelto son realmente pocos y se repiten, pero en la variedad está el gusto. Eco se daba el gusto de recordar su infancia bajo el fascismo con enorme nostalgia y alegría, pero retomaba el tema para explicar vívidamente cómo se enseña a odiar y despreciar al distinto. También hablaba de mujeres, una y otra vez, desde distintos ángulos y con un aprecio sutil, del que entiende. Y pulía su desprecio para los políticos del momento, cada vez peores, para los medios amarillistas y para los que gritan en el celular.

Pero además, Eco era viejo y trataba de contener a los que se creen la última, a los que no distinguen entre progreso y novedad. La segunda columna de la antología -y hay que recordar que él mismo la ordenó- retoma el chiste de la invención de un nuevo sistema tecnológico de transmisión de datos, el Built-in Orderly Organized Knowledge, o BOOK, que en inglés quiere decir “libro”. El chiste es que el milagroso aparato no usa batería ni cables, no se descarga nunca, es reciclable, puede contener miles de bits de data y se escanea ópticamente. Terminada la broma, Eco sigue adelante pensando, como un viejo, en la cantidad de cosas esenciales que no pueden ser renovadas, mejoradas: la cuchara, el martillo, el vaso, el exprimidor. Y termina explicando que las cosas realmente fundamentales de nuestra civilización son del siglo XIX: el tren, el auto, los barcos a hélice, el hormigón armado, la electricidad, el submarino, el subte, el avión, la máquina de escribir, la de coser, la heladera, las conservas en lata, el cigarrillo y el encendedor, la grabación de sonido, el ascensor, el lavarropas y la plancha, la goma de borrar, el inodoro, el ventilador, la aspiradora, la hoja de afeitar, el fósforo, el impermeable, el cierre relámpago, las gaseosas, el colectivo, el celofán, las fibras artificiales, la anilina, el teléfono, la radio, la fotografía, el cine.

Frente a esta lista, le opone la del siglo XX con sus electrónicas, medicinas milagrosas, plásticos, energía atómica, cohetes y, por supuesto, la televisión. Pero, y aquí está el viejo, el mensaje es no dejarse impresionar, porque todos estos relojes impactantes que usamos hoy son mejoras de algo inventado mucho pero mucho antes. E internet será maravillosa, pero necesita cables cuando el telégrafo los dejó de usar hace más de un siglo.

Siguiendo atentamente la lógica oculta de estos textos dispersos, Eco revela las consecuencias de creerse globos como el selfie y la fama digital. A Eco no le preocupa el hambre de notoriedad y reconocimiento, pero sí que se perdió “una distinción muy rígida entre ser famoso y estar en boca de todos”. Antaño se soñaba con ser un goleador, ser la mejor bailarina o cantar como nadie, pero no en ser el cornudo del barrio “o la puta más irrespetuosa”. De hecho, este tipo de fama se evitaba o se buscaba disimular. Hoy y a futuro, hay tantos dispuestos a hacer cualquier cosa “con tal de que los vean y hablen de ellos”. Muy pronto “no habrá diferencia entre la fama del gran inmunólogo y la del jovencito que ha matado a su madre a golpes de hacha, entre el gran amante y el ganador del concurso mundial de quién la tiene más corta, entre el que haya fundado un leprosario en Africa central y el que haya defraudado al fisco con más habilidad. Valdrá todo, con tal de salir en los medios y ser reconocido al día siguiente por el almacenero (o por el banquero)”.

Esta es la versión digital de algo que arrancó con Hollywood y los primeros medios masivos de comunicación, el fenómeno del que es famoso por ser famoso y no por haber hecho algo en particular. Después de tanto reality show, de tanto cantante pop y tanta Kardashian, el celular le pone una cámara y un canal de difusión a cada ser humano que pueda pagar el abono. La búsqueda, se fastidia el autor, es la eterna del reconocimiento pero con el sentido cambiado: antes reconocer era valorizar, ahora es literalmente que reconozcan tu cara, que alguien sepa quién sos.

Y eso por no hablar de Internet, la inmensidad informática que evidentemente seducía y repelía a este amante de las bibliotecas y los datos obscuros. “La Gran Madre de todas las enciclopedias, donde se puede encontrar Siria, la fusión fría, la guerra de los treinta Años y la discusión infinita sobre el mayor de los números impares”, es también el lugar humano donde manda por abrumadora mayoría, por números masivos, la pornografía más sórdida. Eco hasta se molesta en contar los sitios dedicados a Jesús, a la religión y al sexo, y descubre que las proporciones son 1 a 3 a 150. Y no cuenta, porque es imposible, los que se dedican a mentir, a difundir teorías conspirativas y versiones inverosímiles de historias reales. Para botón de muestra, compara un nuevo y serio libro sobre la historia de los Caballeros Templarios con las espectaculares leyendas a la Dan Brown que los hacen durar hasta hoy -la orden desapareció en el 1300- y andar en alianza con el comunismo, la masonería, el judaísmo internacional y la reina de Inglaterra para dominar el mundo.

Con lo que el problema con la super enciclopedia es “cómo buscar, filtrar, seleccionar, aceptar o rechazar” lo que se encuentra. Con sentido práctico, se explica que delirantes y tontos hubo siempre, y que el mejor médico, el bancario más exacto es capaz de decir cualquier cosa sobre un tema que no domina. Pero antes eso era un detalle de la vida alrededor de la mesa de café porque ni el tonto ni el equivocado tenían el foro mundial e ilimitado de Internet, que da la posibilidad de “viralizar” zonceras. Para peor, se hace más difícil evitar una trampa de la mente que Eco acepta libremente como un vicio propio y muy difundido: el de sentir que ciertos personajes de ficción son tan reales como la gente real. A este tema, que es un tópico de su vida, el maestro vuelve y vuelve con cualquier excusa a través de las catorce secciones del libro, unas 150 columnas. Hay quien actúa como si el Corsario Negro de Salgari hubiera existido, quien se compara con Gatsby o tiene pena de Raskolnikov. Esto, explica Eco, hace posible vivir con la literatura y a la vez creerse cada bolazo…

A esta obra de casi quinientas páginas hay que leerla de a poco, como si las columnas fueran diarias, cosa de prevenir el empacho. Al final, uno va quedarse con Eco como un amigo, va a entender un par de cosas, especialmente por qué empieza recomendando el entonces nuevo obra de Zygmunt Bauman, la de la modernidad “líquida”. Al professore le gustaban las claves secretas, y esta bien puede ser la de su último libro.

![function body_3(chk,ctx){return chk.f(ctx.getPath(false, ["author","title"]),ctx,"h");}](https://images.pagina12.com.ar/styles/width470/public/2016-11/sergio-kiernan.png?itok=NcRptsXz)