En Retrato del artista adolescente Joyce representa en sus sucesivas etapas el proceso de liberación de un mito tradicional y la creación de un mito personal conveniente para perfilar una vida como entidad individual. Desde la primera página, la atención se centra en los sentimientos y los pensamientos que experimenta un adolescente ante lo que ve, las sensaciones, enseñanzas, personajes e ideales de su contorno católico irlandés, su hogar, las escuelas a las que asiste y su ciudad. La clave del desarrollo de la novela está puesta en lo interno. Por consiguiente, las circunstancias exteriores de los sentimientos-juicios internos, quedan vaciados de fuerza intrínseca, mientras que su eco en el interior del adolescente –y luego del joven– se enriquece, y combinan entre sí en un contexto cada vez mayor de asociaciones subjetivas observadas conscientemente.

Progresivamente se va formando así un sistema de sentimientos distintos y cada vez más lejanos de los que tienen sus congéneres, y él tiene el coraje de respetarlos y, en última instancia, de atenerse a ellos. Como esos juicios de valor tienen que ver no sólo con la vida en la Dublín de finales del siglo XIX sino también con lo que hay de “grave y constante” en los sufrimientos humanos, y con los dogmas y la iconografía de la Iglesia Católica Romana –además de los clásicos del mundo occidental, desde Homero hasta la época del protagonista– esa vida y ese viaje interiores no son de manera alguna una mera aventura aislada peculiar de una idiosincrasia sino un vuelo pleno de misterio desde las estrechas fronteras de la vida personal hasta el vasto reino de los universales.

En las primeras páginas la novela tiene un epígrafe de las Metamorfosis de Ovidio: “Y lanzó su espíritu hacia las artes ignotas”. Ovidio se refiere al artesano griego Dédalo, quien habiendo construido el laberinto para albergar al Minotauro, corría el peligro de que el rey Minos no lo dejara partir de Creta. En esa situación, aplicó su espíritu a artes desconocidas y armó un par de alas para él y para su hijo Ícaro, a quien advirtió:

“Recuerda/ Que no has de volar demasiado bajo/ Porque se mojarán tus alas con agua salada y pesarán en exceso,/ Y no has de volar demasiado alto porque el calor del/ sol las quemará en tus flancos. Vuela entonces/ a una altura intermedia”.

Sin embargo, Ícaro desobedeció a su padre, se lanzó a volar a gran altura y cayó al mar. Su padre consiguió llegar a tierras. Análogamente, Joyce volaría en alas del arte desde la provinciana Irlanda hasta la Tierra Firme cosmopolita, desde el catolicismo hasta alcanzar el legado mítico universal del cual el cristianismo no es sino una versión, y desde la mitología hacia su propia inmortalidad.

En su novela corta Tonio Kröger, Thomas Mann también habla de un joven que, guiado por su propia brújula interna, se aleja en primer lugar de su familia –en este caso, alemanes protestantes– y luego de los monstruos literarios de su época, “esos seres fríos y orgullosos” –dice el protagonista– “que se aventuran por senderos de enorme belleza demoníaca y desprecian a la humanidad”. Por lo tanto se siente “entre dos mundos, y en ninguno de ellos como en casa”, está en la zona más oscura, por así decirlo, donde no hay ni caminos ni huellas; o, como Dédalo, en vuelo entre el mar y el cielo.

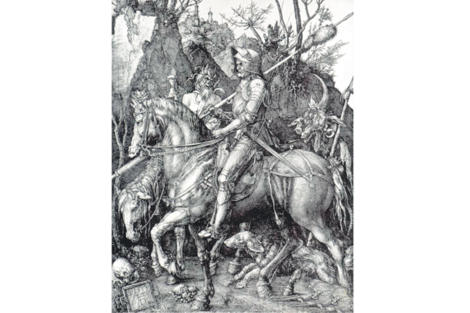

En su obra maestra La montaña mágica, publicada poco después de terminada la Primera Guerra Mundial, Thomas Mann modificó ese tema mitológico del itinerario interior entre opuestos y pasó a la representación de una metamorfosis psicológica, esta vez no la de un artista sino la de un ingenuo y joven ingeniero naval, Hans Castorp. Este personaje había arribado en plan de visita breve a una tierra de la que no se retorna –el atemporal patio de juegos de Afrodita y la muerte (un sanatorio para tuberculosos emplazado en los Alpes)–, en el cual se quedó durante siete años y donde experimentó una suerte de trasmutación alquímica. Mann amplió la importancia de esa aventura para que sugiriera la situación de la Alemania de su época, un país situado entre dos mundos: entre el Occidente racional y positivista y el Oriente metafísico y semiconsciente, entre Eros y Thánatos; entre el individualismo liberal y el despotismo socialista; entre la música y la política, entre la ciencia y la Edad Media, el progreso y la aniquilación. El majestuoso grabado de Durero que se titula “El caballero, la muerte y el diablo” podría ser un emblema de la tesis de Mann en esta obra. Él amplió más la imagen para que abarcara al ser humano, ese “delicado hijo de la vida” que camina por la inclinada cornisa que separa el espíritu de la materia, siendo en su pensamiento las dos cosas aunque en su Ser y su Devenir sea algo distinto, imposible de captar en una definición. Luego, en la tetralogía bíblica José y sus hermanos, Mann pasa francamente a la esfera de los arquetipos mitológicos y entona una vez más, esta vez en fortíssimo, la canción de toda su vida sobre el hombre de Dios, Homo Dei, que se aventura a recorrer el pasaje que comunica los dos polos del nacimiento y la muerte, que va desde ningún lugar a ningún lugar, por decirlo de algún modo.

Como ocurre en las novelas de James Joyce –desde el autobiográfico Retrato del artista adolescente hasta la pesadilla mitológica de Finnegans Wake (que gira sin cesar), pasando por el Ulises– en las obras de Thomas Mann, desde la aventura vital de Tonio, desde el joven dotado pero sin pretensiones que es Hans Castorp hasta los héroes de sus historias sobre Jacob y José, desvergonzadamente interesados, estafadores pero imponentes y bienamados, podemos seguir paso a paso el valor de un artista de elevada conciencia, erudito y sumamente competente, desde que escapa de “Creta” (permítanme el símil) de la imaginería naturalista propia de su accidental lugar de nacimiento hasta que hace pie en la “Tierra Firme” de los arquetipos mitológicos permanentes que alberga su ser interior en cuanto ser humano.

Como en las novelas de Joyce, en las de Thomas Mann la clave de ese proceso radica en el énfasis en lo interior que ponen los dos escritores. Las experiencias externas representan, no obstante, los distintos contextos externos de las relaciones históricas, sociopolíticas y económicas, a los cuales se orienta por lo general el intelecto de los personajes menores. En todas estas obras los autores no sólo reconocen que esas relaciones tienen fuerza y que incluso reclaman la lealtad de los protagonistas, sino que son elementos fundamentales para lo que acontece en la trama. Dice Stephen Dedalus, el héroe de James Joyce: “Cuando el alma de un hombre nace en este país, se encuentra con unas redes arrojadas para detenerla, para impedirle la huida. Me estás hablando de nacionalidad, de lengua, de religión. Estas son las redes de las que yo he de procurar escaparme”. Es evidente que un intelecto orientado hacia el exterior, que solo reconoce esos fines y reclamos históricos, correría el peligro de perder contacto con su fondo natural y quedaría comprometido totalmente en la realización de “significados” pueblerinos, ligados solo a su época y su comarca. No obstante, quien quiera preste atención exclusiva al interior, a las disposiciones del sentimiento, correría igualmente el riesgo de perder contacto con el único mundo en el cual tendrá la posibilidad de vivir como ser humano. Una característica importante, tanto de James Joyce como de Thomas Mann, es que en el desarrollo de esas obras épicas se mantuvieron atentos a los hechos y el contexto del mundo externo y también al mundo interno. Por otra parte, los dos eran conocedores de la cultura y las ciencias de su época. Por eso pudieron enriquecer y ampliar de manera equilibrada la correlación entre lo externo y lo interno de su propia esfera de experiencia, elaborando sus obras cumbres de manera tal que el orden de lo externo y lo interno adquiriera la categoría, la majestad y la validez de mitos contemporáneos.

En su análisis de la estructura psíquica, Carl Jung distinguió cuatro funciones psicológicas que nos vinculan con el mundo externo: sensación, pensamiento, sentimiento e intuición. La sensación es la función que nos informa sobre la existencia de algo; el pensamiento nos dice qué es; el sentimiento es la función que valora las cosas, y la intuición es la función que nos permite estimar las posibilidades inherentes al objeto o la situación. Por consiguiente, el sentimiento es nuestra guía interna para valorar, pero habitualmente sus juicios se refieren a circunstancias externas, empíricas. Sin embargo, es necesario destacar que Jung distingue también cuatro funciones psicológicas que nos dan acceso progresivamente a las cámaras profundas de nuestra naturaleza. Se trata de 1) la memoria, 2) los componentes subjetivos de nuestras funciones conscientes, 3) los afectos y las emociones y 4) las invasiones o posesiones, fenómenos en los que los componentes del inconsciente irrumpen en la esfera consciente y se apoderan de ella. “El área del inconsciente es enorme y es siempre continua, mientras que el área de la consciencia es un campo restringido de visión momentánea”. De todos modos, ese campo restringido es el campo de la vida histórica; no es cuestión de perderlo de vista.

Jung distingue dos órdenes o niveles de profundidad del inconsciente: el personal y el colectivo. Para él, el inconsciente personal está integrado en su mayor parte por elementos adquiridos personalmente, potenciales o disposiciones individuales, contenidos olvidados o reprimidos que son producto de la experiencia personal. El inconsciente colectivo, en cambio, corresponde más bien a la biología que a la biografía personal: en lugar de los accidentes de la experiencia personal, lo componen los instintos, los procesos de la naturaleza tal como se encarnan en la anatomía del Homo Sapiens y que son, por lo tanto, comunes a toda la humanidad. Además, cuando la conciencia se descarrila y ejerce violencia sobre el orden natural en aras de un ideal o de una idea, los instintos, trastornados, protestarán inevitablemente. Como ocurre con un cuerpo enfermo, la psiquis enferma intenta resistir y expulsar la infección; según su vigor, esa protesta podrá expresarse como locura o, en casos más leves, como angustia morbosa, dificultades para dormir o sueños terroríficos. Cuando las imágenes de esas visiones de advertencia surgen del inconsciente personal, su significado se puede interpretar mediante asociaciones personales, recuerdos y reflexiones; sin embargo, cuando esas imágenes emergen del inconsciente colectivo, no es posible decodificarlas de esa manera. Tendrán un perfil más similar a los mitos; en muchos casos coincidirán con imágenes míticas de las que el sujeto no ha oído hablar jamás (opino que la psiquiatría ofrece pruebas indiscutibles ya de que es así). Por ende, serán versiones de los arquetipos de la mitología que tienen significado en algún contexto de la vida contemporánea, y solo será posible descifrarlas comparándolas con los motivos y la semántica de la mitología en general.

Es de sumo interés destacar que, en el periodo inmediato posterior a la Primera Guerra Mundial, apareció una serie espectacular de obras históricas, antropológicas, literarias y psicológicas en las que se reconocían los arquetipos del mito, no ya como meros vestigios irracionales de un pensamiento arcaico, sino como elementos fundamentales para estructurar la vida humana y, en ese sentido, proféticos además de reparadores del presente y elocuentes acerca del pasado. El célebre poema de T. S. Eliot La tierra baldía, Tipos psicológicos de Carl Jung y Paideuma de Leo Frobenius se publicaron en 1921; el Ulises de James Joyce, en 1922; La decadencia de Occidente de Spengler, en 1923; La montaña mágica de Thomas Mann en 1924. En buena medida era como si, en una coyuntura decisiva de nuestra civilización, un grupo de sabios, maestros de la sabiduría que emergen de las profundidades del ser, hubieran hablado desde sus respectivas ermitas para hacernos llegar sus advertencias y orientación. Pero ¿qué hombre de acción ha escuchado jamás a los sabios? Para los hombres de acción pensar es actuar, y basta un único pensamiento. Además, cuanto más fácil de comunicar sea ese pensamiento, mejor y más eficaz. Así, las naciones aprenden con sangre, sudor y lágrimas lo que pudieron aprender en paz. Como dice el héroe de Joyce en Retrato del artista adolescente, esos pensamientos y esos protagonistas no representan un camino a la libertad; son, por el contrario, las redes que atraen, entrampan y hunden de nuevo en el laberinto a quienes buscan la libertad. Pues apelan precisamente a los sentimientos de deseo y temor que impiden la entrada al paraíso. Inspiran un tipo de arte caracterizado por el didactismo y la pornografía (¡de los escritorzuelos que los cultivan diría simplemente que son un hato de pornógrafos didácticos!); en lugar de anunciar buenas nuevas, sus héroes son los monstruos que debemos vencer.

Llego así al último punto.

Hay dos clases distintas de mitología (y aparentemente siempre ha sido así): la mitología de la Aldea y la del Bosque de las Aventuras. Los imponentes guardianes de los ritos de la aldea son aquellos querubines puestos a vigilar las puertas del jardín –su Señoría el Temor y su Señoría el Deseos– con otros dos personajes que los apoyan, su Señoría el Deber y su Señoría la Fe. Las metas de esos cultos de moda son la salud, una progenie numerosa, una larga vida, la riqueza, la victoria en la guerra y la bendición de una muerte indolora. En cambio, no es posible transitar los senderos del Bosque de las Aventuras hasta no superar a esos guardianes, y la manera de superarlos es darse cuenta de que su aparente poder es una ilusión, producto del restringido ámbito de la conciencia egocéntrica. La manera de superarlos es no enfrentarlos como “realidades” externas (pues si los matamos “ahí afuera” su poder se transmite a otro vehículo) sino desplazar el centro del propio horizonte de preocupaciones. Como dice en Ulises el personaje de Joyce: “pero es aquí adentro donde tengo que matar al sacerdote y al rey”.

Entretanto, quienes están dominados por esos poderes están, por así decirlo, bajo un hechizo: ese es el significado del tema de La tierra baldía en el célebre poema de T. S. Eliot, como lo era en el texto que inspiró a su autor, la leyenda del Grial, de los siglos XII y XIII. En esa época, todos estaban obligados a profesar creencias que quizás no compartieran, creencias impuestas por un clero cuya moral era el mayor escándalo de la época. Son testimonio de ello las palabras del Papa Inocencio III (que no era ningún santo): “nada tan frecuente como ver que incluso los monjes y los canónigos se despojan de su hábito y se dan a los juegos de azar y la caza, que tienen tratos con concubinas y se vuelven juglares o curanderos”. El rey de la leyenda del Grial no se había ganado la posición de guardián de ese símbolo supremo del espíritu; había heredado el título y lo habían ungido como tal. Cierto día, mientras cabalgaba durante una juvenil aventura de amor (que no estaba fuera de lugar en un joven caballero, pero sí en el rey custodio del Grial), se trabó en combate con un caballero pagano a quien terminó matando aunque antes su rival alcanzó a herirlo con su lanza y castrarlo. A partir de ese momento, mágicamente, todo el reino cayó bajo el hechizo de la esterilidad, del cual solo habría de librarlo un joven noble con coraje suficiente para no dejarse llevar por los dogmas sociales y clericales de la época sino por los dictados de su piadoso y leal corazón. En la versión más famosa de la leyenda, escrita por el poeta Wolfram von Eschenbach, cada vez que el héroe, Perceval, procedía como le habían enseñado, el mundo empeoraba. Solo cuando aprendió, por fin, a seguir los dictados de su propio y noble corazón, reunió las condiciones para suplantar al rey ungido, incluso para curarlo, rompiendo el hechizo en que había caído el cristianismo, una mitología en la que la vida no se alimentaba de la experiencia y la virtud sino de la autoridad y la tradición.

Alienta en el poema de Eliot una idea similar, referida ahora a una tierra baldía moderna, afligida por una vida secular, no religiosa, inauténtica: “Ciudad irreal/ bajo la parda niebla de un amanecer de invierno/ una multitud fluía sobre el puente de Londres; eran tantos/ jamás hubiera creído que la muerte destruyera a tantos”.

Una vez más, la respuesta al hechizo de la muerte es de índole psicológica, entraña un desplazamiento radical del centro de las preocupaciones conscientes. Eliot busca una señal en la India, en ese mismo Bhadaranyaka Upanisad del que provenía la figura que destaqué antes, ese ser primigenio que dijo “yo” y produjo el universo. En el poema de Eliot habla con voz de trueno el mismo Prajapati, el padre de las criaturas: Da, dice, y las tres clases de criaturas, los dioses, los hombres y los demonios, oyen cosas distintas. Los dioses oyen damyata (controlaos), los seres humanos oyen datta (dad) y los demonios oyen dayadhvam (sed compasivos). En el texto se dice que esa lección resume todas las enseñanzas sagradas que destruyen el hechizo del ego que nos ata y engaña. Análogamente, en el poema de Eliot hay una voz de trueno que desencadena una lluvia de gracia revitalizadora, más allá de los infiernos y los cielos del ego. En el Ulises Joyce también evoca un trueno (que luego habría de resonar en todos los capítulos de su obra siguiente, Finnegans Wake), para quemar la máscara autodefensiva de su joven héroe, Stephen Dedalus, cuyo corazón se abre entonces por obra de la compasión a una experiencia de “consubstancialidad” con otra criatura sufriente, Leopold Bloom. Por último, para cerrar este recorrido por obras modernas que remozan temas mitológicos atemporales, al héroe de Thomas Mann, Hans Castorp, lo mueven las mismas fuerzas que habían tentado a Buda: la muerte y el deseo, pero impertérrito ante las advertencias de peligro, él sigue con valentía lo que le indica su corazón y aprende así a actuar desde el centro mismo de su vida interna, para usar palabras Nietzsche, “como una rueda que gira sobre su eje”. Y entonces, una vez más, se oye un “trueno”, el rugido de los cañones de la Primera Guerra Mundial, y el mismo joven que antes se había sentido abrumado por un empleo de oficina, tiene el coraje de ir voluntariamente al campo de batalla y así retornar a la vida.

Pues esas relaciones que para el alma joven son redes “arrojadas para retenerla”, puede convertirse en las prendas, libremente elegidas, que vestirá en la aventura que emprenda luego, cuando haya encontrado su propio centro.

Para concluir, citaré un poema breve del californiano Robinson Jeffers, Natural Music, que resume toda mi argumentación sobre el camino que se abre entre los dos guardianes del jardín y lleva a la experiencia jubilosa del punto inmóvil de este mundo que gira, la voluntad que anima todas las cosas. Según James Joyce, la alegría es la emoción que corresponde a la comedia, y en la Divina Comedia de Dante, la verdadera beatitud solo se alcanza en la contemplación de ese amor luminoso que sustenta todas las penas del infierno, las faenas del purgatorio y los éxtasis del cielo: el asombro jubiloso ante las maravilla de las cosas que es, en suma, el inmortal don del mito.

A Jeffers, entonces, (al leer estos versos, conviene recordar que las colinas de California tienen color amarillo en verano y que en invierno son verdes):

“La antigua voz del océano, el parloteo de los arroyos/ (el invierno ha trocado en oro la plata/ de sus aguas y el tono parduzco de sus orillas en verde vegetal)/ recitan una misma lengua con tonos diferentes./ Por eso creo que si tuviéramos la fortaleza de escuchar/ sin deseo ni temor/ la tromba de las naciones enfermas, la furia de las ciudades hambrientas, también hallaríamos esas voces/ límpidas como las de un niño, como la de una muchacha que danza a solas/ junto al mar soñando con enamorados”.