Si pasean por el gran parque Wyman Dell en Baltimore se van a cruzar con un pedestal vacío en un claro entre la frondosa vegetación, un alto bloque de piedra que originalmente servía para coronar una estatua de dos militares confederados, los generales Robert E. Lee y Thomas. J. “Stonewall” Jackson, máximos exponentes de un ejército que peleó una guerra civil para intentar mantener la esclavitud de la comunidad afro en Estados Unidos. Si esa estatua en sí misma era una vileza, sumen lo que se leía al pie: “Fueron grandes generales y soldados cristianos que libraban guerras como caballeros.” No era raro ver la estatua intervenida con graffitis como “Las vidas negras importan”. Recién en agosto de 2017, el Estado de Baltimore decidió retirar la estatua, tras muchas décadas de presión y revueltas de la gran comunidad afro local. El lugar donde estaban los confederados en el parque se rebautizó este año como Harriet Tubman, nombre de una trabajadora ferroviaria abolicionista, para cambiar definitivamente el signo ideológico. No le hicieron una estatua a Tubman, claro, igual sigue allí el pedestal vacío, como una escultura abstracta y algo absurda, que está ubicada justo frente al Museo de Arte de Baltimore, donde en octubre se inauguró Exposición Indecente, la primera retrospectiva como artista contemporáneo de John Waters, el cineasta que pintó esa ciudad de Maryland con la misma ideología que guió el retiro de las estatuas. De hecho, Waters había comenzado su esfuerzo por derribarla hace más de cincuenta años, cuando en una de sus primeras películas, Hag in a Black Leather Jacket (1964), filmada en el techo de su casa familiar, retrataba de un matrimonio interracial, y con Hairspray (1988), su película más célebre que cumple 30 años, un alegato en forma de comedia pop-trash contra el segregacionismo de la comunidad afro en el Baltimore de inicios de los 60. Pero lo más sorprendente es que una de las obras exhibidas en el Museo, llamada Secret Movie, es un pedestal altísimo que no permite ver lo que hay arriba, aunque supuestamente sabemos que es el fotograma de una película secreta. Realizada en 2000, con algo de burla al mundo del arte contemporáneo, 17 años antes de que sacaran la estatua del parque, Secret Movie también adelantó como comedia del arte eso que después provocó las revueltas y la lucha antirracista de Baltimore en la plaza justo frente al museo. Aunque a diferencia de sus películas, que tienen mucho de color local, en el arte de Waters casi no hay citas a Baltimore, de todas maneras, la ciudad parece emular a Waters. Otra vez la paradoja de Oscar Wilde: la vida imita al arte, más que el arte a la vida. Queda dicho, el arte de vanguardia es cosa de invertidos.

RETRATO DE UN CRIMEN

Cuando John Waters decide entrar al mundo del arte a inicios de los 90 ya había triunfado como cineasta en el underground y en el mainstream, siempre en alianza queer con Divine, ese actor convertido en monstruo drag que ambos crearon. Con Pink Flamingos (1972), Waters había logrado hacer una película de culto de la comedia más asquerosa del mundo, con las perversiones más estrafalarias que rompían todos los tabúes, que fue proyectada durante la medianoche durante varios años ininterrumpidos; y la década siguiente con Hairspray (1988) conquistó el cine comercial sin dejar de ser independiente, haciendo bailar a toda una nación mientras les mostraba lo racista y gordofóbicos que eran. ¿Podía entrar al mundo del arte con esa misma potencia multidireccional y sin perder el impacto queer que su mirada había fraguado? ¿Solo trasladaría a las paredes de las galerías y museos su sutileza para el camp y el mal gusto que lo llevaron a ser conocido como el Príncipe del Vómito o el Papa de la Basura? Pareciera que su idea original fue que para hacer arte queer hay que empezar por descomponer la propia personalidad, la propia obra. El arte queer es enemigo de la identidad como algo pétreo, estatuario. Más que capitalizar su celebridad y su estética trash, Waters se va a reir de ella, con carcajadas destructivas. Waters comenzó a salirse del rol de cineasta poniendo en crisis sus propias películas como artista contemporáneo. De hecho, su primera obra fotográfica fue buscar un momento en el que Divine, en su interpretación en Multiple Maniacs (1970), hacía un gesto orgásmico, que estaba perdido en medio de la sucesión entre otras expresiones. Capturar el instante fijo es detener y descomponer el movimiento, y Waters lo hacía fotografiando en su televisor que pasaba una copia en video de su propia película. La foto, titulada “Divine en éxtasis”, sacada en 1992, era originalmente un fetiche visual del cineasta, la había hecho para tener registro de esa imagen, a cuatro años de la muerte de su amigo y su performer favorito. La trama de la imagen electrónica que se ve en la foto eclipsa y ensucia el diáfano encuadre cinematográfico, creando un nuevo grado de distorsión, encontrando glamour de lo degradado. Éxtasis significa salirse de su propio cuerpo, y Waters sale del cine y se abisma en la fotografía quebrando su propia película para entregar un fragmento desgarrado como souvenir. Así siguió con otros momentos en películas propias y ajenas, comenzando a hacer fotomontajes que provocaban nuevas narrativas, a veces incluso contrarias a las de sus películas originales. Algunas series de fotos del televisor son como una colección: fotografías de todos los pezones de Pasolini, de todos los peinados o los pies de Elizabeth Taylor, de doce culos de actores porno, etc. Lo serial para Waters es comedia del exceso, es una forma extremista de pop voyeur, es la celebración de la mirada como escalpelo, como desmembramiento de distintas formas de cultura para extrañarla, pero también para inaugurar un coleccionismo como reciclaje fetichista, para volverla álbum de figuritas perverso. El cineasta que daba charlas en las cárceles y decía que las películas que hizo eran sus crímenes, no podía usar la fotografía sino como acto vandálico. Una de las series fotográficas exhibidas muestra lugares recónditos de la casa de Waters, como los interiores de muebles, del freezer, del lavavajillas, debajo de la cama, que fueron tomadas como si él estuviese entrando ilegalmente a su propia casa. Los lugares más íntimos mirados como extranjero, lo suyo visto como ajeno, encontrar el ángulo para que lo propio sea visto como extraño. “¿Quién sacaría una foto en mi lavavajillas, digo, si no es un acosador loco que está espiando horriblemente alrededor de mi casa?”, se pregunta Waters en la entrevista con el fotógrafo y artista Wolfgang Tillmans en el catálogo de la muestra. El autodesmembramiento y la autodesfiguración como operación queer de Waters alcanza a su propio retrato: el rostro de Waters es vandalizado en decenas de obras, distorsionando o tachando sus rasgos, burlándose de su nariz y de su pelada. La obra con que se publicita la muestra y que se usa como tapa del catálogo es Beverly Hills John (2012), un autorretrato intervenido digitalmente como si una cirugía plástica alisara su piel, rasgara sus ojos, hinchara sus pómulos y sus labios. Como un mapa del botox y la silicona, Waters se burla de los esfuerzos cosméticos para mantener cierta lozanía facial, al mismo tiempo que ofrece como trofeo una hermosa sonrisa hermafrodita de labios vaginales.

CON OJO DE LOCA

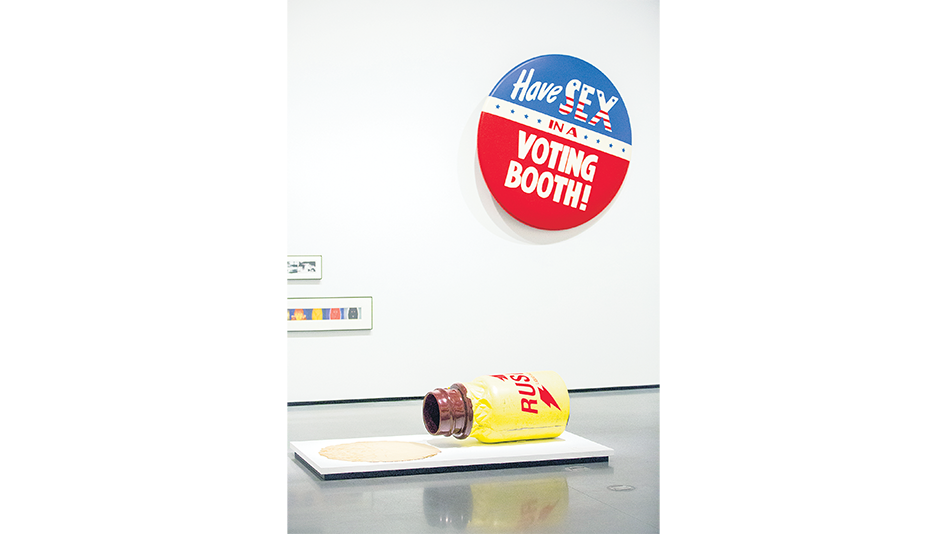

“El arte contemporáneo es sexo. Les artistas, los jóvenes lindos trabajando en las galerías, los folletos y publicaciones de las galerías, los embalajes y los envíos, todas las personas jóvenes que van a yirar a las inauguraciones: esto es todo sobre sexo”, con esta frase comienza John Waters su libro Art – A Sex Book, una compilación donde reproduce y analiza casi 200 obras de arte contemporáneo junto a Bruce Hainley. Para Waters, es inaceptable la idea del arte o la estética asexual en al arte contemporáneo, lo que resulta lógico para alguien que confiesa que aplaude en la soledad de su estudio mientras relee algunos pasajes de la obra de Freud. Pero conviene aclarar que el ojo queer de Waters del arte contemporáneo no solamente ve sexo en los lugares más o menos consensuados para interpretar sublimaciones o síntomas, sino también en zonas un poco más abstrusas como “los embalajes y los envíos”. La mirada de Waters se encarga muchas veces de sacar a los objetos del casillero de la asexualidad, de lo apto para todo púdico, para llevarlo a la zona de lo impúdico, de lo más queer. En su serie llamada Ciencia bibliotecaria, Waters exhibe las tapas de libros más o menos populares al lado de sus versiones más pornográficamente ingeniosas; una tapa al lado de otra, la púdorosa versión original y la que revela el costado sexual más insólito. Nada más freudiano que un pequeño desplazamiento verbal del título original que revela un sentido sexual oculto: una o dos letras menos rompen la barrera de la represión, y la fantasía aberrante aparece como comedia pesadillesca. Otra colección de tapas de libros se exhibe como un gran poster: 30 tapas de libros eróticos que en su título tienen la palabra “chicken”, que en el slang estadounidense significan “pendejo”. Todo esta bibliofilia tiene un objetivo: Waters había aconsejado que si vas a coger a la casa de alguien y no tiene libros, que te vayas sin coger. Para él, libro y libido van de la mano, porque depositar todo el erotismo en objetos menos esperados (o más anacrónicos) es parte de su política artística: en su escultura de un pin gigante llamada Campaign Button (2004) se lee “Tenga sexo en el cuarto oscuro” (“Have Sex in a Voting Booth”). De las obras más explícitamente sexies, la más totémica es la escultura XXXL del frasco de popper derramado sobre el suelo en un charco que, si fuese real, permitería aspirar a todo el museo. Con el título de “Rush”, en 2009 Waters magnificó esa droga inhalante para desinhibirse, conocida como “la droga gay”, con su nombre derivado del sonido del tampón cuando se destapa para esnifar. Más que pop art, el de Waters es un popper art: apologista de la desinhibición, de la sexualización más excesiva. En su libro Mis modelos de conducta, Waters dice que no podría vivir acompañado, que no renunciaría a su casera soledad, pero que su colección de arte contemporáneo que lo rodea, confundida entre sus objetos ordinarios de su casa, son sus “Compañeros de hogar”, así se llama el capítulo que le dedica a la muestra permanente que le sirve como escenario cotidiano. Waters humaniza y sexualiza el arte contemporáneo, por eso, entrar al Museo de Baltimore donde se exhiben 166 obras de él, es como acabar moviéndose en una orgía descomunal.

ENFANT TERRIBLE

Al mirar reunidas todas las obras de Waters producida durante 25 años, una de las líneas de fuerza que aparece como recorrido posible de su impronta es una tendencia al infantilismo. La presencia de la infancia es una constante. Una de sus obras más extrañas es las esculturas de Michael Jackson y Charles Manson convertidas en bebés, encargadas al fabricante del muñeco protagónico de la saga Chucky. Tiernos y al mismo tiempo monstruosos, Jackson y Manson, uno frente al otro, en una situación de espejo como figuras de culto, son una presencia extraña donde la armonía y el realismo de su factura los convierten casi en una alucinación. Waters provoca ese encuentro porque dice que ambos comparten un tipo de la locura. Parker Tyler, un ensayista y crítico de cine favorito de Waters, sostenía en 1972 que la confusión del niño y el loco, de lo infantil y lo lunático, eran fuentes de interés estético recurrente en el cine underground. El arte de Waters traza esa misma confusión desde su postura queer. Juguetes perversos (un muñeco de John F. Kennedy dragueado con un vestido blanco), varios chascos y útiles y bromas escolares expuestas como obras que se desvían de su uso original son testimonios de esta tendencia en toda la muestra. Pero dos obras recientes se destacan por su riesgo. Una es Bill’s Stroller (2014) un carrito de bebé que tiene estampados los logos fálicos de históricos clubes gays de San Francisco y New York, además de que las cintas de seguridad son reemplazadas por tiras de cuero bondage. Lo que puede pensarse un poco como parodia de la paternidad gay, y otro poco como afirmación sobre la orientación sexual infantil. Pero la obra tal vez más infantilista, cómica y provocadora al mismo tiempo de la muestra es el video Kiddie Flamingos (2015), una suerte de remake de Pink Flamingos en versión leída por niñes que interpretan a los personajes de perversiones polimorfas del guión original. Niñas y niños en versión drag, con pelucas de cotillón, repiten algunos de los diálogos más grotescos de la historia del cine, que aunque muchos han sido modificados para adaptar ciertas obscenidades, siempre aparece el eco de las groserías originales. Aquella película de inicios de los setenta prohibida en distintas partes de Estados Unidos, durante su estreno en cine pero también años después en su edición en video; la obra que prefiguró toda la subversión del punk, tanto estética como ideológicamente; la máxima locura queer que un grupo de freaks haya podido perpetrar; la infame competencia para ser la persona más asquerosa del mundo que termina con Divine comiendo un sorete de perro en un plano documental; todo eso divertidamente horripilante que es Pink Flamingos ahora también es una diablura de niñes gestada en y para galerías de arte y museos. Waters volvió a lo más bajo, a lo primitivo: la infancia como celebración de la espontánea desobediencia, e incluso la ignorancia, de ciertos roles, identidades y orientaciones. La sexualidad más inocente, inconsciente de la primera infancia es a veces más lúdica y más libérrima, incluso cuando se expresa en formas menos obvias, más soterradas. La expresión y el diálogo sobre el sexo infantil puede que sea el último tabú, que tal vez estas obras de Waters comiencen a quebrar.

![function body_3(chk,ctx){return chk.f(ctx.getPath(false, ["author","title"]),ctx,"h");}](https://images.pagina12.com.ar/styles/width470/public/2016-10/Diego-Trerotola.png?itok=__GLXHLE)