Mochila de plomo, con dirección de Darío Mascambroni

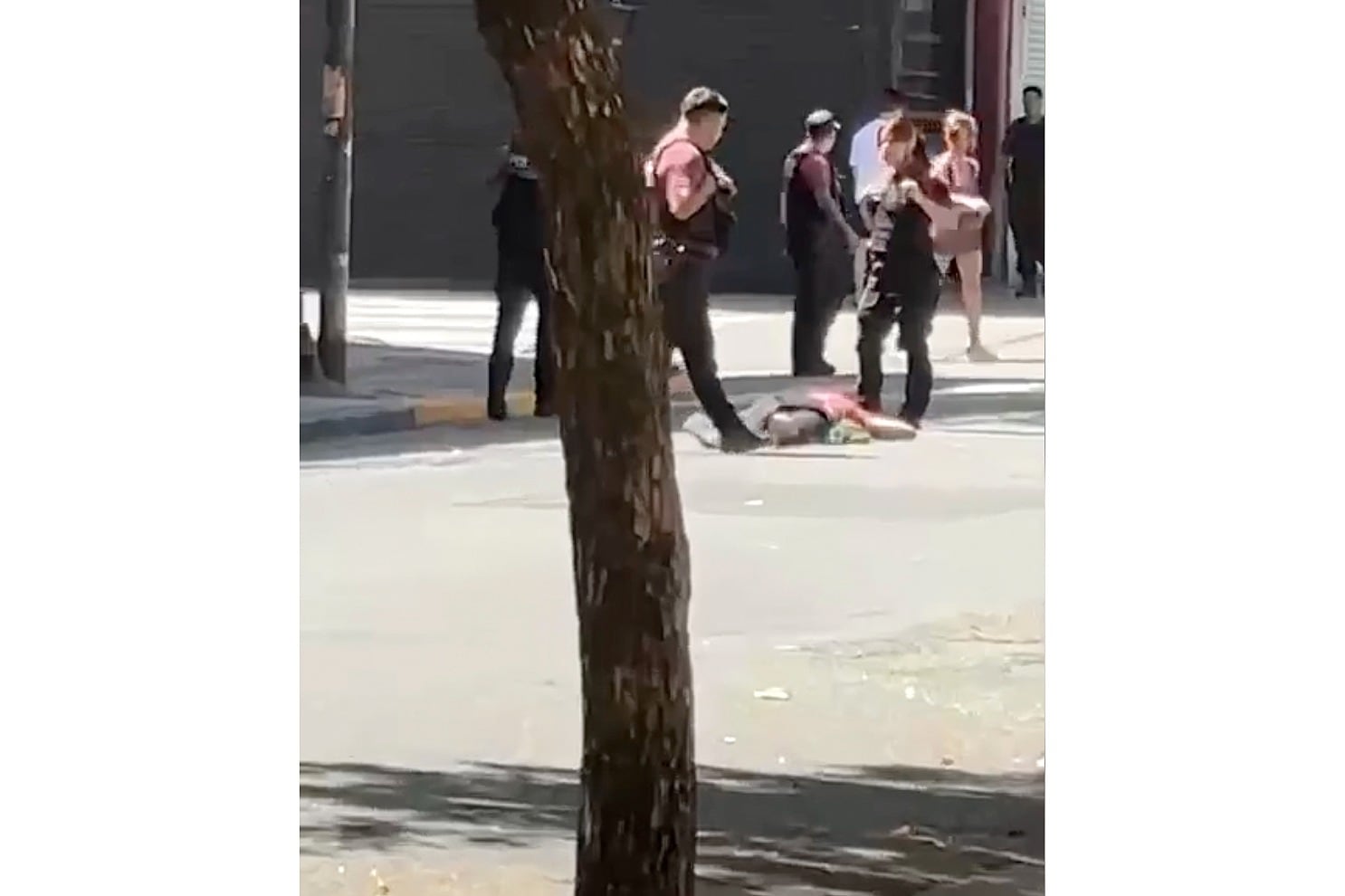

Un cuento de la Argentina siglo XXI

En la tradición del realismo, la película aborda una problemática social, pero sin ponerla por delante de lo íntimo. El relato infantil, al borde de cierta picaresca despreocupada, con los adultos casi por completo fuera de campo, termina virando hacia una zona más dramática.