Mucha gente llama al médico por pavadas. René, con todo el respeto que se merece, era uno de estos pacientes. Hacía cuatro años que yo trabajaba en medicina a domicilio y lo había visto una decena de veces. Una vez le dolía la panza, otra vez le dolía el tobillo, la nuca, tenía palpitaciones, dolor en el hombro. De cualquier manera yo sentía un especial agrado cuando el operador me avisaba que era René.

La casa de René era apropiada para ser de René. Quedaba en un barrio periférico, de clase media, con esas casas que parecen de un mundo amable y feliz. Tenía un lindo jardín en el frente, cuidado, sin maleza. Una puerta de madera oscura, impecable. El interior estaba desordenado, muy desordenado, mi mujer hubiera tenido una severa crisis de nervios. Pero a pesar del desorden estaba limpia. René me confesaría que venía una mujer a limpiar, también un jardinero. Me encantaba el caos de la casa de René. Lo que había tirado por todos lados eran libros.

Ese día René me dijo que le dolía la panza. Palpé su abdomen, presioné fuerte en la fosa ilíaca derecha, en hipocondrios, y entonces René me dijo que ya se le había pasado. Él era de andar lento, como un sonámbulo, cuando te miraba parecía que había algo en el medio, algo que él veía y uno no.

- Tengo problemas mentales -me dijo una vez.

Y cuando le pregunté sobre esos libros de Freud en la mesa de luz me dijo que los leía para curarse.

Él era uno de esos pacientes que me hacía feliz. La vida para mí ya no era un lugar feliz. Lo había sido alguna vez. Un niño que juega al ring raje y cree que esa es la aventura más grandiosa de la vida. Sentarse sin preocupaciones en el cordón de la vereda. Creer que alguna vez uno va a jugar en la cancha de Rosario Central. Creer que uno va a ser tan grande como papá. Soñar en vivir cosas grandes. Pero la vida un día te demuestra que Santa Claus no existe. La suma de esas "simples" revelaciones que se dan a partir de la adolescencia hacen de la vida un laberinto oscuro y siniestro.

Tuve una novia. La quise como quieren los hombres; con entrega desmedida, por lo tanto con celos.

-No me gusta ese amiguito tuyo -le dije una vez a mi ex- Te mandás mensajes todo el tiempo ¿Qué quiere de vos?

Ella me dijo que yo era un estúpido. Pepe, nuestro hijo, lloraba y ella se fue a acunarlo. Me senté en la mesada y prendí un pucho.

- Imbécil, andate a fumar afuera, no ves que está el nene -me gritó.

Me fui a fumar afuera y oriné en una maceta. Sentí que la orina ardía, y me ardía el pecho, y la frente, y la nuca y le pegué una patada a la maceta. Cayó y se quebró desparramando raíces y tierra sobre los mosaicos. Pepe ya no lloraba y ella se asomó al patio.

- ¿Qué hiciste ahora?

- Quiero que me muestres el celular -dije.

Me lo entregó, me temblaban las manos, abrí los mensajes y estaban todos borrados.

Reventé el celular contra la pared. Ella se dejó caer en un sillón y se puso toda colorada, como si contuviera un estornudo que en realidad eran lágrimas. Me fui sin decir nada, como un huracán, me fui a leer a un bar, y me tomé cuatro latas de coca cola y me comí cinco alfajores triples. Me dolía el estómago.

René, mi paciente preferido, siempre me invitaba con un té. Un té que sacaba de un sobrecito azul y que decía originario de la India. Era fuerte. Nos sentábamos a la mesa en silencio. Un silencio íntimo y respetuoso. Después él me hablaba de leer a Camus, a Lacan, a Hemingway, a Ana María Shúa, y a Focault.

- Focault es muy difícil -me dijo.

- No se entiende nada -le dije.

- Pero necesito leerlo para curarme.

Una amiga mía leía un libro, El camino de la felicidad, también quería curarse. No sé de qué. Supongo que todos buscamos curarnos de algo, los que leen buscan curarse de algo, los que escribimos también. Le pregunté a René si escribía y me dijo "a veces". Que tenía sus escritos guardados para que no los descubriera el FBI. Le conté que yo tenía dos hijos, y él me confesó que le encantaban los chicos, que había sido maestro de taller en una escuela técnica. Carpintería.

- Me encanta el olor a aserrín -dijo.

Mi papá alguna vez me había hecho un jeep de madera. Con amortiguadores y todo. Cuando fui más grande me olvidé de ese jeep. Era tan lindo. Pero el odio hace olvidar todo, o lo que debería recordarse. El odio cierra una compuerta y a veces, solo a veces, se puede salir de ahí. Tuve una segunda novia y con ella me casé. Construimos una casa arriba de la de mis padres. Nos habíamos conocido en el laburo y yo me sentía más confiado en esta relación. Creía haber aprendido algo acerca del amor. Teníamos sexo todo el día, a veces en las plazas a la noche, en los baños de los bares, en el auto. Mi viejo se enfermó de cáncer de próstata. Mi madre comenzó a tomar ansiolíticos todo el día. Mi mujer quedó embarazada y yo me dediqué a lavar lechuga con vinagre por nueve meses para evitar la toxoplasmosis. En una oportunidad cayó el hijo de un amigo con unos granitos en la cara y les pedí que se retiraran por miedo a que fuera varicela. La cuidé como a un jarrón de cristal heredado de una tatarabuela. Mi segundo hijo lleva el nombre de mi abuelo. Un hombre del que nunca supe nada, o muy poco. Según mi padre, el viejo no lo quería y entonces él lo odiaba. El odio puede ser también una forma de estar en el mundo, como la paranoia de René. René alguna vez me confesó que escuchaba voces y que había cortado el teléfono porque el FBI lo tenía intervenido.

- ¿Tenés miedo? -le pregunté una vez a René.

- Todo el tiempo -me dijo.

- Yo también -le confesé. Tomé un trago del té oscuro.

René nunca se había casado. Nunca me dijo cuándo se había enfermado, cuando había abandonado esta realidad para ubicarse en otro lado, ese otro lado que era suyo e íntimo, y sentí envidia por tener un lugar así. Una tarde le pregunté si conocía el teorema de Fermat. Me miró interrogante.

Yo alguna vez en la adolescencia había amado las matemáticas. Mi padre y yo nos jactábamos de saber trigonometría a la perfección. SORCARTOA. Seno, coseno, tangente. Mi madre nunca la había comprendido. Las matemáticas eran algo entre mi papá y yo.

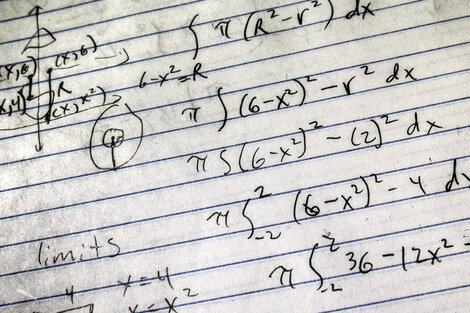

El teorema de Fermat me lo había pasado un amigo, otro nerd como yo. Era un teorema que nunca se había podido descifrar. Confieso que me pasé domingos y noches intentándolo, extasiado, ilusionado como uno se ilusiona cuando piensa en ser alguna vez como Favaloro. René me miraba y le pedí una birome. En un recetario le escribí el teorema de Fermat. Le dije que si lograba resolverlo iba a pasar a la historia, y que posiblemente le dieran el premio Nobel. A las semanas volví a ver a René por un dolor de dedo meñique. Me mostró un cuaderno lleno de números, garabatos, fórmulas, figuras geométricas, y me dijo, frustrado, que no había podido resolverlo.

Miré sus escritos y eran todas cosas incoherentes, pero René creía, creía con convicción en esos números garabateados, y entonces volví a envidiar a René, y a decirle que siguiera intentándolo, que creía que estaba cerca de resolverlo.

Todas las veces posteriores, dolor de nuca, dolor de nariz, flatulencias, dolor del pabellón de la oreja, mareos, astenia, sensación de escalofríos, todas esas veces tomé té con René y él me contaba de los libros que seguía leyendo, Alma Maritano, Abelardo Castillo, Patrick Modiano, John Cheever, Pablo Colacrai, y después aparecía con el block de anotaciones e intentos de resolver el teorema de Fermat.

No le aflojes, René, le decía yo cuando me iba. Tenemos que hacer de nuestra vida algo que valga la pena, le decía.

Hacía meses que no veía a mi hijo Pepe. El juez dijo que me correspondía todos los fines de semana. Pepe, según mi ex, todos los fines de semana estaba enfermo, o tenía mucha tarea, o un cumpleaños, o un viaje, o estaba cansado, hasta que una vez la madre me dijo lisa y llanamente que le importaba un ovario lo que decía el juez. Y yo había ido, e ido y recontra ido a tribunales y había pagado abogados, y testimoniado ante jueces, y llevado certificados de buena conducta, y entonces mi mujer me denunció que yo nunca le había pasado la mensualidad económica. Sentado a la mesa, café de por medio, un amigo me dijo: "Tendrías que haberle pedido que te haga los recibos". La vida matará primero a los muy buenos y a los muy valientes, era una frase de Hemingway. Y después me di cuenta de que yo no era bueno.

Habíamos ido de camping, los pibes nos habían puesto sapos en las carpas, en las almohadas, en las bolsas de dormir, sacamos los sapos y los reventamos a piedrazos, y los sapos explotaban; esa había sido mi maldad infantil; pero desde que crecí siempre estuve destruyendo algo o a alguien. Sentí que yo no era buena persona, que era una basura resentida. En realidad expiaba mi culpa, una culpa que arrastraba desde siempre, con lo que yo creía era hacer el bien a mis pacientes.

A mi segunda mujer también la había visto mandar muchos mensajes, pero cuando le saqué el celular los mensajes no estaban borrados. Leerlos me invitó a suicidarme. Pero nunca lo hice, ni lo haré, y el motivo son mis hijos. Aunque no pueda compartir tiempo con ellos, ellos están vivos. Alguna vez hablaremos de frente, intentaremos excusarnos, explicar razones, y a lo mejor podremos armar algo, una verdad que nos alivie.

Una tarde andaba por ahí en el auto, los vi a Pepe y a su madre. Estaban en la heladería de la esquina. Los vi sentados y parecía que compartían una misma bandeja. Me fui acercando, y los miraba, y fui disminuyendo la velocidad.

Mi padre cuando yo era chico se encerraba en su taller, todos los fines de semana, del día a la noche, el sábado, el domingo. Escapaba de algo, le dije una vez a un amigo. Y ese amigo me dijo nunca vas a saber por qué se encerraba en el taller, nunca. Tenía razón, nunca lo supe. Somos de una estirpe de padres ausentes.

Cuando estuve casi a la par de Pepe y su madre y el helado, pensé en detenerme. No lo hice. Ella se iba a poner a gritar y yo no hubiera podido soportar verlo sufrir a Pepe. Me pregunté: ¿Qué soy para mis hijos?

Un huracán comenzó a arrasar con todo, se llevó mi estetoscopio, las ampollas de medicamentos, las jeringas, el tensiómetro, el descartador de agujas, el pantalón de mi ambo, mi ambo. Quedé desnudo en un camino o en un túnel, miraba hacia delante y no había nada, e intenté mirar para atrás, pero no pude, lo que había atrás se me hacía insoportable.

Yo iba a ser para mis hijos esas cosas que escucharan decir a sus madres y esas mujeres me odiaban. Otra vez pensé que ya nada valía la pena, ni siquiera la salud de mis pacientes pero así, casi sin quererlo, manejé hasta la casa de René.

Algo me oprimía el pecho pero por fin pude sonreír, aliviarme, cuando se abrió la puerta, cuando René se asomó y me dio la bienvenida y me invitó con té. Charlamos un rato, le pregunté por su padre y me dijo que había sido policía y no pregunté nada más. Le dije que me iba a ir de vacaciones con mis hijos a Brasil y decir esa mentira, las imágenes de esa mentira, me aliviaron. Terminamos los dos sentados frente a los papeles donde René intentaba descifrar el teorema de Fermat.

- Lo vamos a resolver -le dije- Lo vamos a resolver por fin y para siempre, René. Le pedí que trajera la calculadora y una birome.

Tomé un trago de té y lo abracé. Los dos escrutamos el teorema y sonreímos, y él empezó a garabatear números y yo tuve la feliz certeza de que íbamos a resolverlo. Mi cuarto de estudio estaba a oscuras, salvo por el cono de luz que iluminaba el cuaderno con el teorema, mi madre cocinaba fideos con salsa y el aroma llegaba desde la cocina, escuché a mi padre que volvía de trabajar y yo tenía la ilusión, el vértigo, la Fe de que iba a descifrar el teorema de Fermat; me sentía a salvo.

- Vamos, René, vamos, nosotros podemos -le dije.