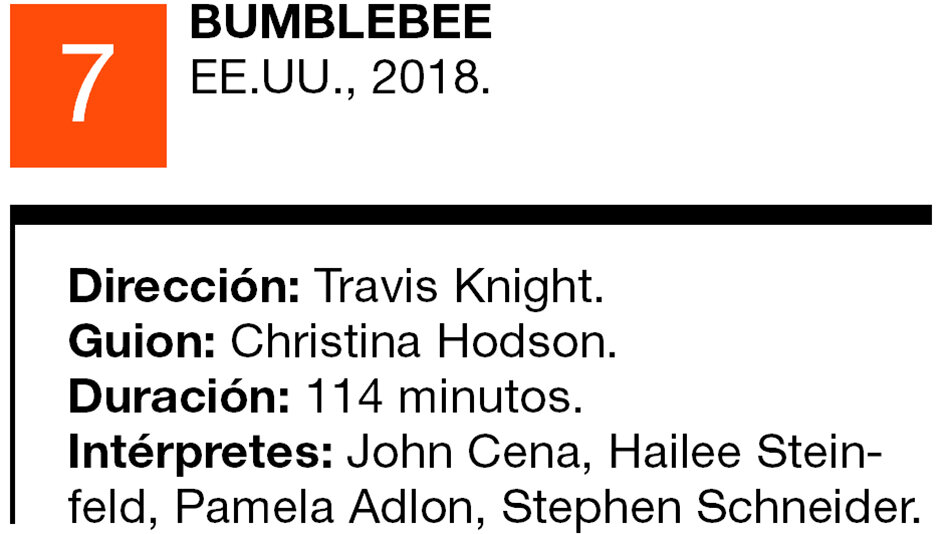

La Navidad logra cosas improbables, como que una saga que hasta ahora no había demostrado sentimiento alguno afloje las clavijas para exhibir indicios de que detrás de tanto ruido y peleas hay algo parecido a un núcleo emocional. El paso de Transformers de la juguetería a la pantalla grande fue timoneado por Michael Bay, cuya impronta grasosa, aturdidora y burdamente promilitarista calzaba perfecto con las vicisitudes del conflicto infinito entre los Autobots y los Decepticons. Pero el estilo de Bay, como casi todos los placeres poco saludables, debe aplicarse en dosis pequeñas. Y cinco películas de duraciones kilométricas, cada una más grande, desprolija y confusa que la anterior, no es precisamente una dosis pequeña. Es en ese contexto que el módico humanismo retro y la apuesta por la aventura clásica y autoconsciente de Bumblebee conforman un ejercicio casi minimalista en comparación al resto de la saga.

Pero, ¿acaso el realizador de Armageddon y Pearl Harbor se volvió dulce como un turrón blando? Desde ya que no. Lo que ocurre es que para este spin off –o precuela, dado que transcurre antes del inicio de la primera película– cedió momentáneamente la silla plegable a Travis Knight. De amplia experiencia en el terreno de la animación bajo el paraguas del estudio Laika (Coraline y la puerta secreta, Paranorman), el director de ese muy bien film llamado Kubo y la búsqueda del samurái toma como punto de partida la historia del Bumblebee del título, uno de los “personajes” más empáticos de la franquicia, para narrar el arribo de los Transformers a la Tierra. Arribo del que este pequeño robot amarillo es el mascarón de proa, dado que llega hasta aquí luego de una orden de Optimus Prime, el líder de los Autobots (el bando “bueno”), impartida cuando la derrota ante los Decepticons (los “malos”) en su planeta natal era inminente. Luego de estar abandonado en un taller mecánico por años, este por entonces viejo Escarabajo amarillo cruza camino con Charlie (Hailee Steinfeld), una jovencita fierrera que descubre que detrás de carrocería redondeada hay un robot noble y juguetón.

Bumblebee se inscribe en el subgénero de “robots con corazón”, el mismo al que pertenecen El gigante de hierro (1999) y Gigantes de acero (2011). Como aquéllos, éste tiene los ojos expresivos y una empatía basada en la inocencia y una bonhomía a aprueba de todo. Dos razones para que se establezca una química tan grande como para que Charlie lo ayude ante los primeros indicios de una persecución por parte de los militares. Detrás de las fuerzas están, desde ya, los Decepticons, quienes también viajan hasta aquí para cazarlo. Que los muchachos de verde fajina, encabezados por el anabolizado Burns (John Cena), no cuestionen ni se extrañen ante la presencia de un robot que les asegura que Bumblebee es peligroso es menos una circunstancia forzada que la señal de que Knight está dispuesto a insuflarle liviandad cómica a un universo que se tomaba demasiado en serio a sí mismo. El propio guion se hace cargo de su apuesta por la autoconciencia cuando, ante la consulta de subalterno de por qué hacerles caso, Burns responda que no deben confiar en ellos porque “literalmente se llaman De-cep-ti-cons”.

Siguiendo esa línea de autoconciencia, no parece casual que el relato transcurra en 1987. Primero, porque de aquellos años provienen todas las canciones con las que, a través de su pasacassette, Bumblebee, ya convertido en un Chevrolet Camaro, se comunicó durante las cinco entregas anteriores. Esas canciones aquí se encadenan una tras otra, como para que quede bien claro que el segundo largo de Knight se sumará a larga nómina de películas y series que en el último par de años han exprimido las naranjas de lo retro hasta sacarle la última de jugo. Pero también porque a esa época remite una estructura narrativa que abraza la aventura juvenil, aquélla de la que un tal Steven Spielberg –productor ejecutivo de toda la saga, ésta incluida– es amo y señor. Como si fuera en un E.T de lata, el autito es el objeto depositario de los esfuerzos de una adolescente para salvarlo, lo que convierte a Bumblebee en una película más cercana al espíritu spielbergeano que al de Bay, casi un brisa veraniega entre tanta chapa chocándose.

![function body_3(chk,ctx){return chk.f(ctx.getPath(false, ["author","title"]),ctx,"h");}](https://images.pagina12.com.ar/styles/width470/public/2016-11/ezequiel-boetti.png?itok=dadtSjpA)