Fue acaso una entelequia de sus años de infancia o quizá una digresión histórica. Lo cierto es que de algún modo fue y como todo lo que es sucede, se vio en el deber de contarlo. Entonces, acontecieron las postrimerías.

Cual Ireneo Funes, el memorioso, como cada noche, en su pequeña muerte de ensueños, recordó intensamente las tribulaciones de su niñez que venían siendo entre una alquimia de idiomas, migrantes y conventillos pero que, al alba, supuso extintas. Entonces, sintió un impulso que bien podría llamarse curiosidad; pensó en la beligerante imprevisibilidad del destino y también del pasado; en el miedo que no sentía y en la imprudencia de aquello que llamó valentía.

Inclinó su espalda contra el respaldar de madera de pino añejo de San Lorenzo, y percibió que luego era ayer, y ayer era luego pero nunca ahora. Entonces, decidió construir el momento poniéndose al hombro los días y las noches; y así, continuó su empresa.

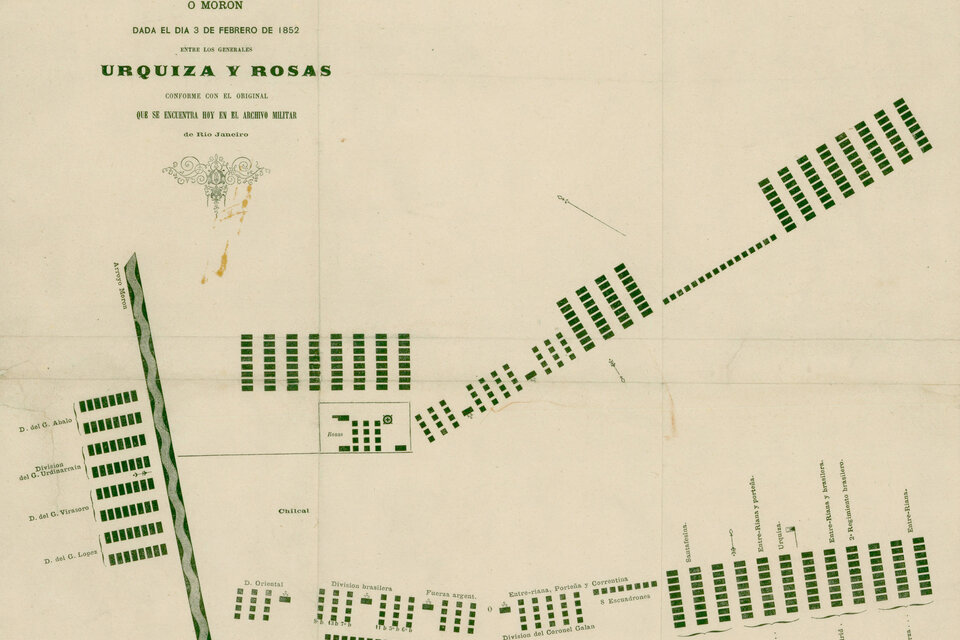

Ya en el umbral que daba a la calle cuyo nombre es sinónimo de libertador y de olvido, observó a destiempo la pista de un quilombo; escuchó los binarios compases de Sebastián Piana, y sintió el tango en la guajira alborotada que los mazorqueros entonaron en Caseros, en 1852, ante un Rosas plagado de espinas. Aunque sin extrañeza: sabía por relatos de su abuela sobre aquella hazaña de Urquiza, y de Piana, por su madre. De modo tal que eso que veía, bien podría ser un diálogo entre sus ancestros.

Sin embargo, la yuxtaposición del tiempo y el espacio, la historia; y aquel palabrerío que ahora veía o imaginaba lo expulsó del umbral de su hogar que ahora se situaba en aquel instante definitivo: la batalla de Caseros.

Sin tomar partido, intentó huir corriendo entre sables, polvorines y relinches hacia un sitio menos crucial. Así fue que migró a lugares con nombres, de antes y después, hasta dar con el mástil de un patio escolar que daba de lleno a calle Sarmiento.

Atraído, lo pensó inconmensurable pero como Ireneo, él conocía de las eternidades; sus padeceres y confines como de las palabras que luego estiraron sus manos y sus piernas. A su pesar y, paradójicamente, se sintió seguro en su lengua como si aquella fuese un escudo para no confundir el orden de las cosas que ahora abandonaba: sus recuerdos.

Se dispuso a trepar el asta en busca del cielo. Fue allí cuando se percibió pequeño, y enredado le costó escalar. Consideró desistir y lanzó un griterío de quejas y suplicios luego de lo cual logró adherirse mejor y ganar unos metros hacia arriba. Analizó el motivo y concluyó que sus manos y sus piernas se habían estirado después de aquello que era una demanda a la nada o el llanto de un niño. Concluyó también que el enojo le daba fuerzas pero aquel yerro desvaneció luego de hablar solo durante un tiempo. Eran las palabras las que lo hacían crecer.

Trepó cada vez más cómodo y estirado, a veces diciendo, otras veces pensando y descubriendo palabras. Luego recordó y eso lo hizo trastabillar y encogerse. Después, sintió hambre.

Para alimentarse, bebió lluvia y comió las aves que en un principio lo buscaban afanosas como si existiese una curiosidad mutua entre aquel sujeto aferrado a un mástil, extraño en las alturas, y esos animales voladores que los poetas del romanticismo barroco compararon con sueños y anhelos.

Pasaron años como siglos y, desde lo alto, solo a veces se le daba por mirar hacia abajo por temor al vértigo del recuerdo. Las veces que lo hizo, vio cómo los blancos y federales se hacían de Entre Ríos, escuchó el fusil sobre Dorrego, las montoneras de Pestalozzi y el rugir del tigre de los llanos, hasta que no divisó el suelo ni tampoco del final del mástil.

Las lluvias cesaron pero sin desistir ni mediar recuerdos aceleró el decir de palabras para crecer y prosiguió displicente y aterido aquel destino incierto. Para entonces, el crono había perdido su aparente linealidad, más bien, todo comenzaba a entreverarse en una espiral que inevitablemente lo confundió. Fue por eso que habló eternamente, incesante, como buscando un anclaje histórico a través de las palabras que ahora se mezclaban con pensamientos de ayer, hoy y mañana. Imposible de discriminarlos comenzó a divagar en un cambalache discursivo.

Un día, ya sin gola, las aves asustadas se le fueron de alcance y sus nubes dejaron de llover. Fue justo antes de ver la bandera flamear y tomándola al ras la envolvió en una caída estrepitosa.

Pensó en el vertiginoso despliegue del tiempo y el espacio, en aquel derrotero que era a su vez el eterno retorno. Aplastado en la acera, vio rosas en los jardines de calle Urquiza.