Beltrán se daba maña para todo. Tan pronto levantaba una pared de ladrillos como pintaba una casa, o resolvía una instalación eléctrica o solucionaba algún percance de plomería, o una filtración del techo. Ahora estaba completando el alisado de un piso de cemento, al aire libre, bajo el magro solcito de un día muy frío. Un niño de cinco o seis años, acuclillado, lo está observando: Beltrán, con fervor detallista emprolija los bordes finales. (Debo confesarlo, el niño era yo.)

Beltrán concluyó, recortó la última rebarba, recogió sus herramientas, enjuagó el fretacho y la cuchara y el balde con restos de cemento y enseguida fue hasta mi papá, que estaba atendiendo en el almacén familiar. Después de pagarle por la tarea que le llevó un par de días, mi papá le dijo a Beltrán que se quedara a almorzar. Donde comen cuatro comen cinco. No se hizo rogar Beltrán. En el almuerzo, esta vez no se dejó ganar por el desconsuelo de viudo reciente: su mujer había muerto hacía unos cinco meses atropellada cuando iba en bicicleta a su trabajo en una panadería de la zona. Se mostró animoso: el tema que le cambió el semblante a Beltrán fue la compra de su primera motito: Marca Puma. La conseguí usada, a mitad de precio, pero está como nueva, dijo y repitió, paladeando lo que decía.

Apenas terminamos de almorzar yo sentí la necesidad de volver corriendo al patiecito recién hecho, y me frené a tiempo en un ángulo, justo sobre el borde del cemento todavía fresco. Estuve muy tentado a imprimir la marca de mi pie, pero la voz de mi madre diciendo vamos, es hora de dormir la siesta, me salvó de cometer ese atentado contra el impecable cemento.

Beltrán ya se está yendo, lo despide mi papá en la puerta del negocio; vemos cómo se aleja acelerando, orgulloso de su reluciente motito.

A continuación, con mis padres y mi hermano mayor, todos a dormir la siesta.

Baja el silencio, los perros colaboran para que así sea.

Yo me acosté y fingí dormirme, pero estaba desasosegado por la tentación de dejar una marca en el cemento todavía fresco. Me quedé muy quieto, hasta que no pude más; alcé mis zapatillas y mi ropa y me fui de la habitación cuidando de no hacer el menor ruido… Creo que mi hermano me vio escapar, pero no dijo nada.

Y sí, me fui a mirar el patio de cemento alisado. Esta vez no pude, no quise contenerme: mi pecho empezaba a resultar chico para mi creciente corazón, saqué de mi bolsillo una ramita de punta afilada y acerqué mi mano al piso: mi perro me estaba mirando con el mentón pegado al piso. Esa mirada me detuvo unos segundos, pero la tentación me ganó… con la punta de la ramita escribí sobre el cemento tierno una palabra, una sola. Para siempre escribí culiar.

Lo hice y retorné a mi habitación a seguir simulando la siesta. Mi hermano ya dormía con un pie fuera de la cobija.

La tarde, la noche, el día completó sus horas. Al día siguiente, como lo hacía cada jueves, pasó por mi casa a tomar un cafecito mi tío Alberto. Con el pocillo humeante en la mano, mi papá lo llevó hasta el fondo de la casa para mostrarle algunas reformas que había hecho Beltrán, entre ellas el impecable piso alisado. Yo en ese momento estaba jugando con las piecitas de un mecano número 3 en el corralón familiar. Separado por una pared medianera apenas más alta que una persona, podía escuchar perfectamente lo que conversaban mi papá y mi tío. Mi papá elogió el piso del patiecito, las terminaciones, la lisura; mi tío Alberto recibió el comentario con una carcajada burlona, y le dijo:

–Che, Andrés, mirá lo que escribieron aquí en el piso, aprovechando que el cemento estaba tiernito. ¡Qué bonito eh!

Comprendí en el mismo instante a qué se refería. Mi papá carraspeó. Mi tío no tuvo piedad, cargó con la terrible pregunta:

–¿Y quién habrá sido el de la ocurrencia?

Mi papá tosió, no le salían las palabras. Mi tío siguió, impiadoso y jodón:

–Culiar… Ya mismo te puedo decir quién fue el que escribió culiar…

–A ver, decime ¿quién fue?

–Seguro que fue tu hijo.

–También puede haber sido el tuyo, que anduvo ayer por aquí.

–No, Andrés, fue tu hijo. Te pongo la firma.

–Pero carajo ¡¿cómo es posible?!

–De los tres primos de la misma edad tu hijo es el único que ya sabe escribir.

No quise, no pude escuchar más.

Corriendo busqué el portón trasero del corralón; todavía estaba sin candado, cuando pude destrabar el pasador, salí a la calle; miré en todas las direcciones; nadie en la vereda, estaba oscureciendo… y empecé a correr, tres cuadras y llegué a la plaza central de Luján de Cuyo y la atravesé en diagonal. Nadie en ningún lado, ¿y si me escondía en la parroquia? La vi cerrada, sentí que sus enormes puertas estaban selladas como una lápida, aunque yo por entonces no conocía ni la palabra lápida. Seguí, pasé frente a la comisaría, atrás quedaron la tienda, la ferretería y la municipalidad…. tres, cuatro cuadras más y sin aliento me detuve frente a la cancha del bajo; su gran portón de hierro forjado, qué raro, estaba abierto de par en par, vi el rectángulo de la cancha desierto y en silencio… vi los arcos sin red y vi las famosas tres ovejas que se encargaban de tener el césped siempre recortado… Más que ver, adiviné que frente a la platea, de los dos mástiles uno estaba sin la bandera argentina y en el otro flameaba suavecito la bandera Granate… Reanudé mi carrera, siempre decidido a alejarme para siempre de mi casa; no sentía el cansancio, la vergüenza me ahogaba… la voz de mi papá me golpeaba en las sienes pero carajo ¡¿cómo es posible?!... A lo lejos divisé el doble puente de hierro, para autos y para el tren trasandino; saber que estaba llegando al puente me hizo sentir cierto alivio… para mí el mundo terminaba allí: después de ese puente no había más mundo, no había personas grandes, no había más nada… el lecho del río no se veía, sabía que el río estaba allí por el rumor de las aguas que bajaban de la montaña… el río apenas murmuraba, volví a reparar en el silencio de la cancha… Dejé de correr, pero no me detuve, seguí caminando por el angosto costado peatonal del puente… el puente no concluía nunca, se estiraba, se me hacía interminable… De pronto brotaron, crecientes, los faros encendidos de un auto que venía desde el fondo de la noche… me agaché, me acurruqué muy a la orilla, las luces pasaron de largo, no me descubrieron… En realidad el auto no era un auto, era un ómnibus de los grandes, de esos que traían a los empleados de la destilería… Pasó el enorme ómnibus… desapareció, me di vuelta y ya no pude divisar la plaza departamental, ni las luces de las últimas casas… por delante y por detrás mío sólo había oscuridad, a la oscuridad podía palparla como si fuera algodón… Yo tenía las manos heladas, pero me toqué las orejas y los pómulos y sentí que me quemaban… la vergüenza me latía… estaba colmado de pecado… pero carajo ¡¿cómo es posible?! En el tobogán de un segundo me di cuenta que ya nunca más volvería a la cancha del bajo a ver los partidos fútbol con mi papá, a ver los partidos pegadito al alambrado, justo en la salida del túnel; nunca más olería ese aceite verde con que los jugadores se masajeaban antes de salir a la cancha… Nunca más eso, nunca más los rostros de mi papá y mi mamá, de mi hermano más grande y de mi hermano más chico, nunca más los rostros de mis primos de la misma edad, el Chiche y el Nené, de todos y de todo me estaba despidiendo… Por entonces yo no sabía que algún día iba a escribir que la vergüenza era la razón más poderosa para justificar un suicidio…

La vergüenza colmaba hasta el último rincón de mi cuerpo. Al miedo ya no lo sentía: aunque estaba oscuro, sólo quería seguir caminando, caminando hasta cuando se me acabara la tierra.

De pronto, desde adentro de la noche me surgió un chorro de luz acompañado de un ruido familiar. Era Beltrán. Beltrán con su motito. Me encontró cuando yo había dejado muy atrás al puente de hierro. Al verme, frenó y se bajó de la moto, alarmado; yo empecé a correr, pronto me alcanzó y me alzó; yo temblaba, me cubrió con su campera y me subió a la parte trasera del asiento de la moto. Sin enojo, me dijo:

–Agarrate fuerte, lujanino. En tu casa te estarán buscando, te quieren mucho. Agarrate a mí. Ni se te ocurra soltarte. Vamos.

Se me ha borrado por completo el momento de la llegada a mi casa. No recuerdo absolutamente nada de lo que pasó. No recuerdo qué dijo mi madre ni qué dijo mi padre. Ni qué hicieron conmigo. Supongo que me habrán abrazado fuerte, muy fuerte.

Esa noche comimos más tarde que de costumbre. Mis recuerdos se reanudan cuando ya estábamos sentados a la mesa.

Durante toda la cena yo no pude levantar la vista de mi plato.

Si hubiese levantado la vista habría notado que mi papá también tenía la vista clavada en su plato.

A todo esto mi madre hacía barullo y nos decía que comiéramos de una vez, que no iba a calentar la comida dos veces.

((

–Vení, papá, necesito decirte algo: hace ya unos veinte años que estás respirando de otra manera. Nunca antes me animé a confesártelo: cuando escribí sobre el piso de cemento fresco aquella palabra, yo no era un niño inocente. Sabía lo que hacía, sabía lo que estaba escribiendo. No, yo no era inocente, pero no por haber escrito esa palabra. Yo no era inocente porque sabía que la palabra sucedía entre los cuerpos… No sé si conseguiré explicarlo: yo era secretamente feliz de saber que yo no era inocente. Saber que sabía hizo que en adelante yo no tuviera más remedio que huir, que caminar y caminar, hasta que se me acabara el suelo del mundo… Decime papá, ¿me estás escuchando? Te estoy hablando. Contestame por favor.

De aquella palabra eternizada en el cemento fresco han pasado cincuenta, sesenta, setenta años, y ahora mismo al pensarla me sube ese rubor insoportable que enciende mis orejas y mis pómulos… Papá, en este instante escucho tu voz:

–Comamos, hijo, la comida se nos enfría. Ya sabés cómo se pone tu madre.

))

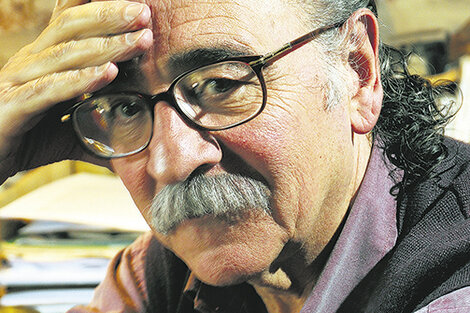

![function body_3(chk,ctx){return chk.f(ctx.getPath(false, ["author","title"]),ctx,"h");}](https://images.pagina12.com.ar/styles/width470/public/2020-02/rodolfo-braceli.png?itok=GQqv5FOu)