"Un huracán que la tormenta abrió

a un costado del mundo se quedó

y a la luz de la luna vi el cartel de Pinamar"

Francisco Bochatón

No hace mucho supe de la existencia del folk horror -terror rural, en criollo-, un subgénero del cine de terror cuya característica distintiva es que las historias suceden con el campo, el interior, el pueblo chico como escenario. Según lo que leí en el blog Hablemos del miedo de Cezilia Lontrato, en el folk horror no hay tecnología, no hay stress de gran ciudad. El terror rural necesita una cadencia propia de la vida agreste. La extrañeza e incomodidad del bicho de ciudad con las costumbres y el ritmo del campo. Y, por sobre todas las cosas, una generosa dosis de supersticiones y algún que otro secreto inconfesable que corre peligro de ser dado a luz por un desdichado forastero, a la postre protagonista, y por qué no víctima, de la historia.

En eso me puse a pensar la segunda mañana del 2019 cuando me desperté en la habitación del hotel de Pinamar donde pasaba mis vacaciones con la extrañeza de no sentir el sonido ni el viento del ventilador y descubrí que se había cortado la luz. Sugestionado por una tormenta que se había desatado a la madrugada, me dejé llevar por inquietantes pensamientos mientras me desperezaba e intentaba comprender la situación: ¿Qué pasa en Pinamar en enero si llueve con ganas y encima se corta la luz? ¿Cómo se entretienen miles de turistas sin playa ni generadores eléctricos? ¿Cómo se distrae al piberío sin castillos de arena ni fichines? ¿Y si de golpe no hay ninguna posibilidad de distracción? ¿Y si de golpe esta ciudad se convierte en un pueblo sin salida?

De repente nos imaginé a los miles de veraneantes atrapados a merced de los nacidos y criados que aprovechan el apagón para ejecutar su venganza, hartos de perder el control de su ciudad ante las invasiones bárbaras de cada temporada de verano. Podía verlos con sus rostros envueltos en pañuelos bloqueando los accesos con bolsas de arena robada de las playas, armados con gomeras y los conos que caen de los pinos que pueblan la ciudad, regando de conchillas las calles para reventar los neumáticos de los autos de las víctimas. Flor de argumento para una de folk horror. Pinamar parece un buen escenario. No será un pueblo en el medio del campo, pero ya tuvo su folk horror story: un secreto inconfesable que cuando se destapó marcó su fin y el de todo un país.

Pinamar nació como una empresa. Si al interior del país lo hicieron colonos europeos que atravesaron las pampas clavando sus estacas y fundando pueblos, a una de las ciudades balnearias top de los noventas la creó una sociedad anónima que, incluso, le dio su nombre. Fue al arquitecto y urbanista Jorge Bunge al que se le ocurrió asociarse con Valeria Guerrero -una mujer propietaria de las tierras que se extendían unos 45 kilómetros al sur de Mar de Ajó- y con Franco Moschella, crear la empresa Pinamar S.A. y urbanizar los salvajes médanos que dominan la zona con imponentes pinares que le dieron el nombre al emprendimiento, primero, y luego a la ciudad, que fue inaugurada en 1943 y 35 años después independizada del partido de General Madariaga. Arquitecto Bunge es el nombre de la avenida principal de Pinamar, continuidad de la Ruta 74. Valeria Guerrero y Franco Moschella no tuvieron la misma suerte, cosas de la historia. El resto de las calles poseen simpáticos nombres ligados a lo marítimo. Así, hay calle de La Foca, del Besugo, de Las Sirenas (como la simpática canción del grupo pop mexicano de los 90s Kabah) y hasta De las Palometas, el terror del verano rosarino. Adaptado a los médanos, el dibujo urbano de Pinamar es complejo, con calles circulares que no empiezan ni terminan donde uno supone que deberían.

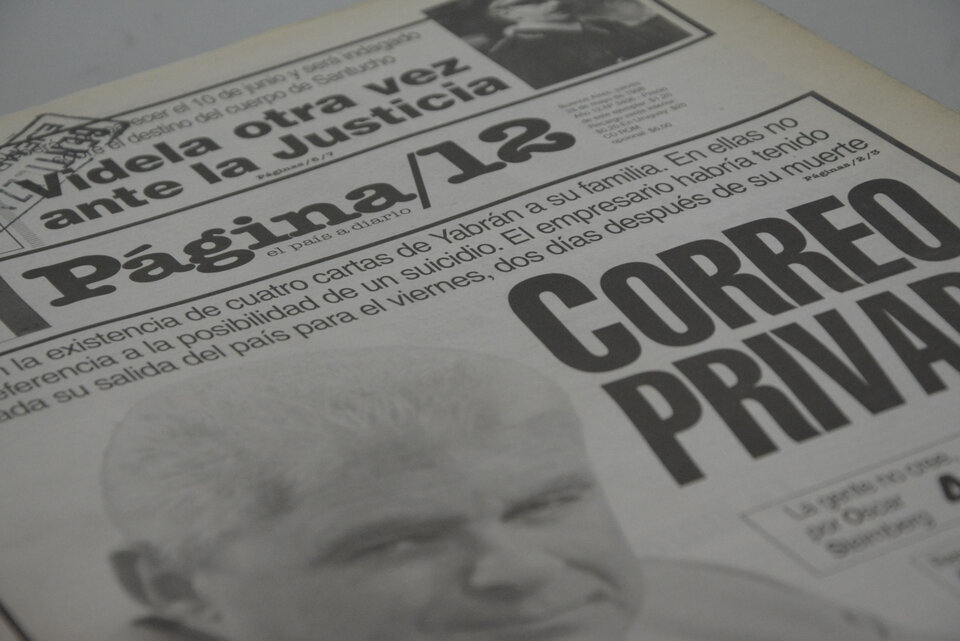

Remontando la calle De las Ballenas, apenas un par de cuadras al norte de la Bunge, se encuentra la mansión que alguna vez supo ostentar el poderoso empresario Alfredo Yabrán. Es un camino en comba con subidas y bajadas, de los pocos con adoquinado, rodeado de imponentes chalets de dos pisos, ladrillos vistos y techos de tejas, y alguna que otra casa alpina, extraño gusto arquitectónico que supo ser furor en regiones donde no cayó un copo de nieve nunca jamás. La mayoría de los caserones tienen nombre. Mirabosque, Barranquilla. Se lucen en orgullosos carteles de madera pintados o tallados. La de Yabrán se llama (o llamaba) Narbay. No, no hay misterio en su significado: es Yabrán escrito al revés. Aunque en el Google Street View aún puede verse frente a la mansión cuyo rostro principal luce pequeñas ventanas con rigurosas cortinas blancas, el cartel de madera con el nombre este verano ya no está. El frente es abierto, sin tapiales ni cercas ni rejas, como un chalet del american dream. La calle es silenciosa y uno puede imaginar que habrá sido tierra fértil para un tipo poderoso que se ufanó por años de que su rostro no apareciera en ninguna foto pública, hasta que el reportero gráfico José Luis Cabezas lo encontró en una playa de Pinamar en febrero del '96, capturó su imagen en cuero, con una malla blanca y negra con diseño escocés caminando por la orilla junto a su mujer, y los editores de la revista Noticias la eternizaron en la tapa de la primera edición de marzo de ese año. Así se terminó ese módico anonimato. Pero también se terminó la vida del pobre Cabezas, un poco después la del propio Yabrán -aunque algunos prefieren ubicarlo en una imposible nueva vida en alguna isla lejana-, y fue el principio del fin de la opulencia de una ciudad que sintonizó mejor que ninguna otra el clima de época y supo ser la meca perfecta de la política jet set del menemismo.

¿Acaso los noventas no terminaron rigurosamente el 31 de diciembre de 1999 sino el 25 de enero de 1997?

Caminando las intrincadas calles de Pinamar, el lujo demodé de los chalets, los suntuosos hoteles avejentados, los edificios con las fachadas sucias y opacas, la ecléctica Bunge donde se engarzan sin solución de continuidad pretenciosos restós con comedores familiares que gritan ofertas en pizarrones sobre la vereda, coquetas galerías a cielo abierto de locales de primeras marcas con negocios vendetuti llenos de reposeras, conservadoras y porquerías playeras de plástico para que juegue la pibada, dejan olfatear una elegante decadencia de una ciudad que supo ser el salón de baile de la fiesta eterna del establishment criollo y cuyo presente se resume a la perfección en su icónico boliche Ku, cita obligada de la flor y nata noventosa, convertido en un abandonado elefantito blanco en la cima de un médano de camino a Ostende.

¿Es la decadencia la descomposición de los vestigios de los tiempos dorados? ¿O es la desesperación del puño cerrado intentando contener los granos de arena de un pasado mejor?

El hipócrita y tilingo jet set nacional huyó despavorido de Pinamar y se llevó la rosca y la opulencia berreta al clásico Punta del Este o a balnearios con el historial en blanco, como Cariló y -más tarde- Mar de las Pampas. La salida de Carlos Menem del poder y el estallido del 2001 cambiaron para siempre el rostro de Argentina. Si el menemismo fue fiesta desvergonzada, el kirchnerismo fue ceño fruncido. Se podrá decir que Pinamar sobrevivió, pero ya no es la misma. Hoy sus playas, calles y bares se pueblan de nostálgicos de los años locos, pibes atraídos por el mito, familias de clase media que todavía no se cayeron del mapa y, nobleza obliga, algunos mediopelo que llegamos tarde al paraíso perdido de una Argentina que murió calcinada con dos tiros en la cabeza y las manos esposadas en una cava de General Madariaga.