El cielo estrellado del campo, lejos de poluciones lumínicas y el asedio de otras distracciones, ofrece un espectáculo irresistible a la vista y se transforma en un punto de contacto con la infinita inaccesibilidad del universo. Así parece también entenderlo Nicolás Torchinsky: su ópera prima se abre y se cierra con una serie de imágenes de la esfera celeste, su giro –es decir, el del planeta– replicado a alta velocidad gracias a los efectos especiales de posproducción. El sentido es doble, al mismo tiempo realista y poético, y sus implicancias remiten al paso del tiempo cósmico, tan distinto al humano. Poco antes de eso, una respiración grave, tal vez un ronquido, se deja escuchar en la banda sonora. ¿Es producto del sueño de un ser humano o acaso ese caballo, que parece observar atentamente a la cámara, está practicando una nueva forma del relincho? La nostalgia del centauro, lejos de los trazos del documental tradicional, abraza la posibilidad del misterio, de la trascendencia oculta en sus imágenes cotidianas, al tiempo que registra una forma de existencia que parece estar al borde de la desaparición.

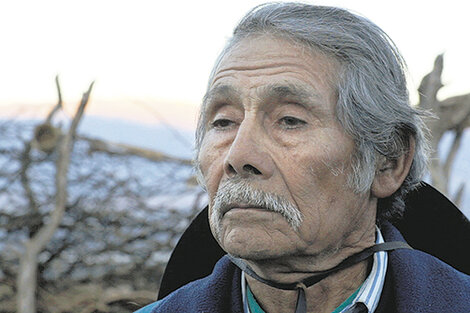

Rodada en Tucumán, con una pareja de ancianos como protagonistas (casi) excluyentes, la película –que tuvo su paso por algunos de los festivales internacionales más prestigiosos dedicados al cine documental, como el suizo Visions Du Réel– no podría estar más alejada de la antropología cinematográfica, a pesar de que varios de sus pasajes detallan costumbres y objetos cotidianos, estilos de vida y formas del lenguaje y del canto. Juan Armando Soria, gaucho resistente a pesar de su crecientes achaques, recita coplas como si en ello se le fuera la vida; su mujer Alba Rosa Díaz, en tanto, murmura palabras incomprensibles o recita el Padre Nuestro en su versión íntegra frente a una cruz de hierro. Recién muy avanzada la proyección hablarán en sendas entrevistas, más o menos formales, cada uno por su lado, con el realizador. En ese momento la mujer dirá que su marido siempre estuvo atento a los caballos, que los animales definieron en más de un sentido su vida. “A veces se iba cuatro, cinco meses y yo tenía que pedirles comida a mis vecinos”. “Yo le ofrecí a ella mi apellido –afirmará poco después Juan– y ella me dio algunos hijos y sus atenciones: colgar la ropa, la comida”.

A tal punto existe en La nostalgia del centauro una preponderancia de lo visual y lo sonoro –que se impone por sobre cualquier clase de discurso descriptivo o narrativo–, que la secuencia de títulos incluye dos roles usualmente inexistentes: la “dirección de montaje”, a cargo de la experimentada realizadora Ana Poliak, y la “dirección de sonido”. A una imagen de alto contraste y definición extrema de la casita de la pareja, rodeada por un grupo de cabras por delante y la inmensidad de los cerros tucumanos al fondo, puede seguirle una serie de postales en penumbras de rostros, cuerpos y paisajes, disueltas unas en otras gracias al fundido encadenado. En el terreno sonoro, el registro de los versos o alguna de las escasas conversaciones es sobrepasado en la memoria por la cacofonía del balar de las cabras o el concierto de animales nocturnos, transformados por la mezcla en una densa capa semi musical de tonos expresionistas. Esa compleja elaboración audiovisual da como resultado un film evocativo, cuyas intenciones parecen estar siempre un poco más allá de lo evidente, conjugando la belleza con cierta sensación de alejamiento, una suerte de extranjería respecto de los protagonistas que socava en parte sus evidentes virtudes.

![function body_3(chk,ctx){return chk.f(ctx.getPath(false, ["author","title"]),ctx,"h");}](https://images.pagina12.com.ar/styles/width470/public/2016-10/diego-brodersen.png?itok=_CpIciD5)