Te sigo. Aunque parezca que no porque agarro papas fritas del paquete y acepto por el celular una invitación para el viernes, te sigo atenta. Levanto la vista, en los asientos de adelante se recortan las cabezas de Quique y de su novia nueva, y por el espacio que hay entre ellos alcanzo a ver el auto donde vos estás. Te sigo en este cortejo lento, mientras el resto del mundo no lo sabe ni le importa y nos pasa por los costados a toda velocidad.

Magnificat, magníficat, mágnificat /ánima mea/ Dóminum.

Termino el paquete de papas fritas, me preocupo en hacerlo un bollo para que no pierda miguitas y no ensucie el piso del auto, abro una lata de Coca, concreto la cita, respondo otros mensajes que me van llegando, alguien hace un chiste, me río. Mañana seguramente va a ser distinto. Porque justo mañana te tocaría cantar. En la misma catedral de siempre; acorazada, dorada. Y yo voy a estar ahí, escuchando. Se va a largar tormenta y aun así, con truenos y relámpagos, mañana no pienso mentirte: no voy a hacer lo del año pasado, no te voy a llamar por teléfono al día siguiente del concierto para explicarte que me tuve que ir antes de que terminara la función, pero que lo importante es que estuve y disfruté más que nunca la parte que alcancé a ver. No. En esta ocasión voy a ser coherente con la buena hija que a veces intento ser, y entonces no voy a inventar nada, no va a haber estafa, no te voy a poner en esa situación incómoda de tener que hacer como si me creyeras.

Y no sólo voy a ir, no sólo voy a llegar a horario para elegir el lugar desde donde verte mejor, sino que me voy a quedar quieta: no voy a salir a fumar, no voy a salir a usar el celular. Voy a quedarme apoyada en una de las tantas columnas, con las botas de lluvia y el piloto mojado, entre los cientos de personas sentadas y también de pie, junto a las escalinatas, a los cristos, a las vírgenes. O amontonadas cerca de la entrada, del agua bendita, reclinadas sobre los portones de madera. Seguramente me fije en los cirujas, acomodados en la última fila de asientos. Con bolsas, con abrigos, con bolsitas. Están ahí en cada concierto de cada fin de año. Ellos y yo, silenciosos, ensimismados. Solitarios.

Cuando ustedes estén ya ubicados en el altar y durante los segundos o minutos que tarden en afinar todos juntos, te voy a buscar con la mirada, me voy a poner en puntas de pie y voy a repasar a los bajos uno por uno, para ver si te encuentro panzón, con la barba blanca, recortada; el saco planchado de tintorería; la carpeta de partituras meticulosamente forrada de azul. Voy a buscar un detalle de alguno de tus compañeros, de alguien de la orquesta, de los solistas, del director. Un algo distintivo para que después, como hago siempre, te lo pueda comentar al pasar. Como un decir espontáneo y sin importancia. Un algo nimio para que te des cuenta de que no sólo estuve ahí escuchando, sino que además presté atención. Una atención desmedida. A todo. A cada sonido, a cada palabra de la liturgia que, ampulosa y rítmicamente, se repite una, diez, cien veces.

Aunque lo más probable es que mi mente esté divagando en cualquier otro tema. Y cuando vuelva de mis divagues a la realidad, sin darme cuenta voy a levantar los hombros al pensar en el poco interés que me produce ser parte de algo tan tuyo, tan nada mío. Pero es que no quiero dejarte solo en ese lugar en el que todos están acompañados. Que vean que a vos también te quieren.

Magnificat, magníficat, mágnificat /ánima mea/ Dóminum.

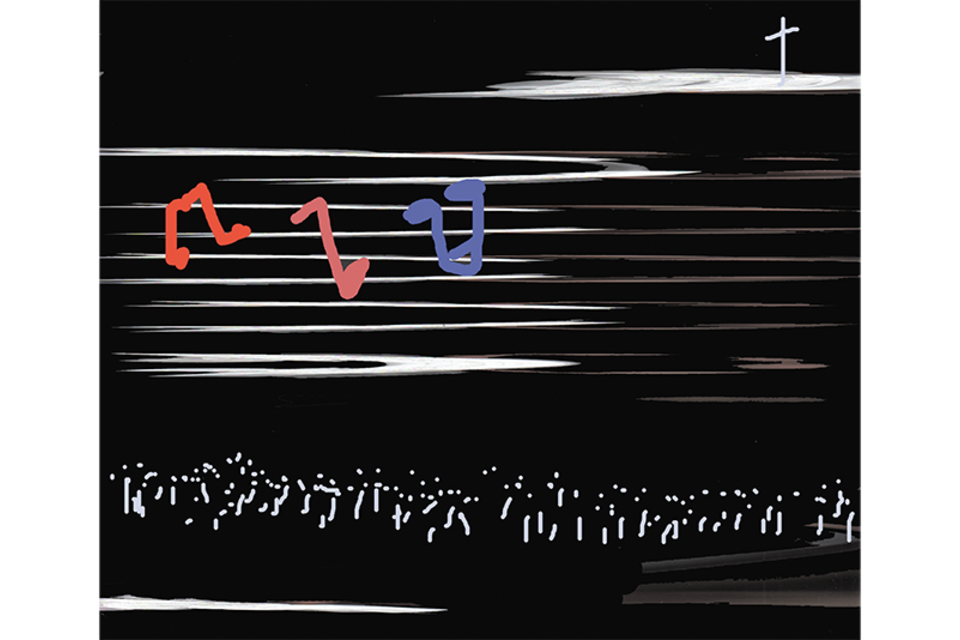

Te sigo, hasta que llegamos al cementerio y bajamos de los autos. Y es tanto lo que te presto atención que me acerco a tocarte. Lo mismo que pasó ayer, en el pasillo ancho, inmaculado: yo extendí el brazo y vos el tuyo y, en el momento en que pasaste al lado mío, nos tocamos con la punta de los dedos. Nos vemos en un rato, te dije. Ojalá recuerdes –por favor recordá– que en lo que duró ese segundo también te dije que te quería. Creo. Pero resulta que ya estás lejos. Vas adelante a la manera de un emperador, sostenido por varios. Te sentís a gusto. El sendero es árido y polvoriento. En la voz del cantor que nos tocó para que oficie, las palabras se arrastran y los rezos se prolongan. A medida que caminamos, la acústica del descampado agranda aún más su canto: lo expande por el silencio, por el desierto. Suena el lamento como un aullido. Igual que en la catedral llena de gente y recargada de firuletes y adornos, acá también la música y vos son rituales para mí. Yo te sigo por entre los caminos de mármoles, de tierra rajada, de flores secas y amarronadas.

El canto monótono continúa y me acompaña durante un trayecto que resulta demasiado largo. El lugar es tan inmenso que, aunque me acompañaran más personas de las que están, sentiría que somos un puñado de arena, un soplo, la nada. Mañana va a ser distinto, mañana voy a ser parte de una verdadera multitud.

Llegás antes que yo. Desde lejos alcanzo a ver que dejan de cargarte y que te apoyan en el suelo. De nuevo como un emperador, ni bien tocás tierra firme se acalla el canto ritual. Apuro el paso para llegar más rápido, pero enseguida lo pienso y me doy cuenta de que no. Que puedo ir más lento, que lo mismo da.

Estamos a apenas unos metros del paredón mohoso. Ahora sí, el silencio es insoportable. Áspero. Te sigo hasta abajo. Te miro. Te saludo con la mano. Prometo que lo mismo intentaré hacer desde la otra punta de la catedral, para que así puedas verme y disfrutar que hay unos ojos de familia que están atentos a los tuyos. Bueno, así hago acá: miro hacia abajo, bien al fondo, y te saludo. Chau. Fue un gusto. Y mientras lo digo pienso en todos los disgustos. Pero no es momento de pelear así que sólo te digo que sos lindo. Y no te miento. Sos lindo, repito. Mañana te voy a buscar para decirte la misma frase. Voy a abrirme paso entre el gentío que se atora en los pasillos, voy a empujar a algunos, voy a decir permiso varias veces, me voy a deslizar con agilidad entre todos ellos y te voy a tocar la espalda. Y cuando te des vuelta y sorprendido sonrías como si estuvieras viendo lo más maravilloso del universo –porque yo sé que estás viendo lo más maravilloso del universo– ojalá pueda decirte que sos lindo. Que te queda muy bien el pelo recortado. Y que la función fue hermosa. Que el sonido de ese coro y de la orquesta es tan hondo y tan intenso, que es cierto lo que siempre decís, conmueve. Y mientras te diga ese parlamento naturalizado y ya incorporado al mundo de lo sincero, el mismo parlamento que te digo cada año y que yo sé que es el único que te interesa escuchar, estoy segura de que también vas a repetirte y vas a pisar con tus frases mis frases y vas a hablar en voz más alta de la necesaria –para qué, si te oigo aunque hables bajito, estoy acá, al lado tuyo–, y dando un discurso dedicado a no sé quién, vas a hacerle saber al sin número de anónimos que nos rodean tu opinión acerca de ese, tu maravilloso coro. A nadie le importa, papá. No le importa ni a tu hija. Pero me aguanto sin decir nada y hago que te escucho y que me intereso, me trago una vez más la vergüenza de que quieras llamar la atención a mi costa.

Contengo la incomodidad y repito para mis adentros que ya falta nada para poder irme sola, envuelta en mis propias costumbres, andando por la lluvia. Vamos a caminar juntos hasta la salida y, ni bien hayamos esquivado a la gente y logremos estar afuera en las escalinatas, cuando en tu instante de conexión con otro, de repente y por fin tomes conciencia de que estoy junto a vos, y me preguntes a dónde voy a ir ahora, te voy a responder a casa. Nobleza obliga, te voy a preguntar cómo vas a ir vos a la tuya.

En taxi.

Bueno.

Chau.

Chau.

Estate bien, me vas a decir.

Magnificat anima mea Dominum: et exsultavitspiritusmeus /in Deo salutari meo.

La ceremonia termina y entonces el sol me calcina a capella. Si bien ya tenés mucha tierra encima, te echo un puñado más. Mañana, en cambio, afuera va a estar anocheciendo y habrá refrescado y la tormenta va a dejar las calles vacías. El agua va a arrastrar la basura y la basura va a tapar las alcantarillas. Las esquinas se van a inundar, el agua va a subir hasta las veredas y se van a aflojar las pocas baldosas que aún quedan firmes. El coro entero tomará aire al mismo tiempo y en menos de un segundo ya van a estar cantando de nuevo, todos a la par: sopranos, bajos, tenores, contraltos. Es que el Magnificat termina con un pasaje enérgico. La Virgen agradece a Dios por la confianza y por la alegría. La orquesta se hace presente y el conjunto se vuelve tan sobrecogedor que me parece que tiemblan las paredes de la catedral. Y de pronto, igual que al terminar los grandes shows, el público se pone de pie y estallan los aplausos. De esos cientos de desconocidos que fueron por sus conocidos. El festejo llega hasta las galerías y la cúpula. La acústica amplifica aún más el griterío. Yo también aplaudo y grito bravo. Bravo. Ahora, cuando finalmente te dejo solo, y regreso también sola por los senderos de mármoles, saludo a alguien. Pero mañana no: mañana aplaudo y grito bravo hasta que me doy cuenta de que estoy boyando, que no tengo nada para hacer en ese lugar que ya no tiene nada que ver conmigo. Porque no estás esperándome para que te sorprenda y te felicite. Mañana no tengo a quien a decirle que esta vez, de verdad y por primera vez, el concierto me conmovió tanto que lloré.