Para el gran Ismael.

Nadie podía creer que hubiéramos llegado a la final. La última vez que el Deportivo Hernández había llegado a esa instancia había sido en el regionalito del 68, y perdió 4 a 0 contra el Sirio Libanés de Nogoyá.

Nosotros hicimos un gran torneo. Arrancamos ganando los dos primeros partidos, cosa rara, y hasta con cierta facilidad, cosa más rara aún, y eso como que nos desconcertó, nos dio una confianza ajena a nosotros, y empezamos a ponernos las pilas con las prácticas, no faltábamos, fumábamos menos, no nos chupábamos en el boliche de Víctor y algunos hasta se acostaban temprano. A partir de ahí no fuimos Holanda del 74, pero en algunos partidos –como la sexta fecha, contra Roma de visitantes– estuvimos desconocidos, imparables, hasta yo tuve ataques de habilidad y salía del fondo gambeteando y tirando paredes. Pero además de eso, la posta ese año fue que como nunca la suerte jugó para nosotros: los palos, los rebotes, el viento, los árbitros que nos regalaban penales o expulsaban injustamente al mejor jugador del otro equipo, todo nos favorecía.

El pueblo estaba enloquecido. Nunca lo había visto así, y nunca más volví a verlo. La semana previa a la final no hubo velorio, ni abigeato, ni romance de estreno o chusmerío de cuernos que le importara a nadie. Horizontes, el semanario local, nos dedicó un número especial de doce páginas, con fotos de cada uno de los jugadores y ficha técnica, la historia del club, opiniones de las glorias del 68 y una semblanza del Atlético Villa Etelvina, el equipo al que nos enfrentábamos. Nuestras madres y novias adornaron la cancha con guirnaldas y banderas, los padres y vecinos montaron puestos donde vendían gorritos, banderines, vinchas y cornetas. Y nosotros, los que teníamos que estar el domingo adentro de la cancha, sufríamos como condenados. La gente no aceptaría una derrota, eso no se les cruzaba ni remotamente por la cabeza. Perder significaba como mínimo el exilio, y lo más probable era que perdiéramos porque nunca jamás en la vida y ni siquiera a las bolitas le habíamos ganado a Villa Etelvina; ellos eran pentacampeones y encima el diez que tenían había jugado una temporada en Platense. Pero también nos alentaba sentir que ese año era el nuestro, que todo estaba dado para que por fin levantáramos la copa. Y así nos olvidamos por un rato del cagazo, hasta que en la práctica del martes se lesionó Tacuara. ¿Cómo podía ser? La suerte no podía abandonarnos justo ahí, a metros de la llegada. Tacuara, que jugaba de nueve, era junto con la Mula, el central, lo mejor del equipo. Los demás nos defendíamos, un puñado de pataduras con entusiasmo, pero ellos dos no podían faltar. Después de una jugada desgraciada en la que giró para recibir un pase largo, Tacuara quedó tirado, inmóvil. Según sus propias palabras, sintió que algo adentro de su tobillo se había partido como una ramita seca. No podía pisar y, a los quince minutos, cuando empezó a enfriarse, estaba en un grito.

Llenamos un fuentón con cubitos y le dijimos que aguantara todo lo que pudiera con el pie adentro, mientras nosotros íbamos a buscar al médico. Cuando volvimos, en el vestuario estaban todos cabizbajos, mudos; ganados por la depresión, algunos fumaban. El médico se acercó y cuando le vio el pie a Tacuara, su gesto lo dijo todo. El Tacu se largó a llorar, y con él varios de nosotros. Fractura no hay, dijo el médico, pero un esguince es evidente; habría que hacer una placa para evaluar la gravedad. Por lo que veo ya probaron con frío; a veces funciona mejor el calor. Acá lo importante es que baje la hinchazón; el dolor, si es poco, yo se lo arreglo.

Enseguida uno de los chicos trajo el secador de pelo de la madre y estuvimos ahí, dale que te dale hasta la noche. Mota, el utilero, lo masajeaba con aceite verde y nosotros nos turnábamos para darle aire caliente al tobillo del Tacu. La hinchazón no cedía, aumentaba; para mí el médico estaba loco con esa idea de darle calor. Pero igual seguíamos, sin parar, estábamos en un frenesí de desesperación y cada tanto le decíamos a Tacuara que apoyara el pie y diera unos pasitos. El pobre, pálido, apretaba los ojos, los dientes, le pedía a Diosito por favor y lo intentaba. Los demás hacíamos tanta fuerza como él, convencidos de que después del tercer paso se obraría el milagro. Pero Tacuara nunca llegó hasta ahí: apenas pretendía apoyar el peso de su cuerpo sobre ese pie, daba un grito y se desplomaba otra vez en la silla.

Eso fue el martes. La noticia corrió tan rápido y fue tan devastadora que al día siguiente salió un número excepcional de Horizontes, con el más triste de los titulares: TACUARA LESIONADO.

A partir de ese momento, todos en el pueblo afirmaban tener la solución. Algunas mujeres le decían a la madre del Tacu que lo mejor que hay son los fomentos de agua tibia con malva; otras, que lo que no fallaba era el unto-sin-sal y siete cruces sobre la zona con un cuchillo mellado. Los hombres insistían con los revulsivos, las fricciones con Fluido Spineda, no parar con el frío o con el calor (en esto nunca hubo acuerdo) y rezar mucho: había que tener fe, carajo.

Recorrimos todos los curanderos de la zona. Les llevábamos una foto de Tacuara y volvíamos con recetas de menjunjes, infusiones y curas de palabras que no iban a fallar. Mi mamá se ocupó de organizar una misa a la que no faltó nadie, ni Don Samuel, que es judío, y todas las tardes había cadenas de oración para pedir por el pie del goleador.

Llegó el jueves y el pie de Tacu estaba azul. Hinchado y azul, como si lo hubiera picado una yarará. En la práctica de esa tarde reinaba la tristeza más pura; era muy difícil aceptar la realidad, a esa altura inexorable, de que Tacuara no jugaría el domingo. La Mula era el único que conservaba la esperanza, pero levantarnos él solo el ánimo a todos, técnico incluido, era imposible.

Yo no tenía hambre ni ganas de hablar. Mamá me preparaba mis comidas favoritas, papá me explicaba la mejor manera de marcar a un zurdo y me indicaba cómo cuidarme de los codazos en el área. Me palmeaban, me decían arriba campeón, todo para tratar de animarme. Pero era inútil. Por las noches tenía pesadillas: perdíamos por goleada, la hinchada saltaba el alambrado, nos descuartizaban y sepultaban nuestros pedazos en la cancha de Villa Etelvina.

Así llegamos a la práctica del viernes. Y esa tarde sucedió algo inesperado: apareció Pulpo. Llegó como siempre en su viejo tractor, con su gorra de lado y su equipo de pantalón y camisa Ombú. Se bajó, tiró la gorra a un costado, se sacó las alpargatas, se arremangó el pantalón, pidió la caprichosa y, desentendido del entorno, se puso a hacer jueguitos.

Pulpo trabajaba en el campo, varias leguas adentro, cerca de Hinojal, y por eso no venía casi nunca entre semana y a nadie en el pueblo se le había ocurrido que él podía ser una opción. Así que cuando lo vimos amasar la pelota y dominarla con esa extraña plasticidad que le daban sus largas piernas flacas, se nos iluminó la vida. Pero la ilusión se nos fue tan rápido como había llegado: no tardamos en recordar por qué Pulpo, siendo tan habilidoso, no jugaba en la liga: no sabía jugar con botines, y sin botines no se podía jugar un partido oficial. Sentimos que Dios era cruel y lo injuriamos. Faltaban nada más que dos días para la gran final y no había otra salida. La situación era rotunda: Pulpo o el destierro.

Ni siquiera hubo necesidad de sugerirlo: Pulpo, fue la elección unánime.

Con la decisión ya tomada, el problema era ahora cómo solucionar el temita del calzado.

El Tano Malatesta, nuestro técnico, llamó esa misma tarde a Nogoyá, a la dirigencia de la liga, para preguntarles si se podía hacer una excepción y permitirle a un jugador, uno solito, jugar descalzo. De ninguna manera, le dijeron, está terminantemente prohibido por la AFA. ¡Vaffanculo la AFA!, les gritó el Tano, y cortó.

En la práctica del viernes, Pulpo jugó el primer tiempo del picadito descalzo y, como siempre, hizo lo que sabía hacer: la tenía literalmente atada, la pelota se rendía a sus pies y él la frotaba como a una lámpara mágica, la cortejaba, la dejaba ir y la atraía como si tuviera imanes en los callos; tiraba sombreritos, zigzagueaba, hacía cambios de frente impecables, le pegaba al arco desde treinta metros y la clavaba en el ángulo. Para el segundo tiempo, Mota le hizo poner unas zapatillas tipo Flecha: no la tocó. A los veinte minutos lo llamó y le dio unos botines de tapones bajos. No hubo caso. Los pies de Pulpo estaban decididos a no soportar nada sobre ellos adentro de una cancha de fútbol. Desnudos y curtidos como eran, lo volvían un dolor de cabeza para la mejor defensa, pero cualquier calzado, por más liviano y cómodo que fuera, lo transformaba en un durmiente de quebracho. No sólo corría menos y se caía todo el tiempo, sino que le pegaba muy mal a la pelota. Era un ternero maneado. Se paraba a mirarse los pies y los insultaba, inútiles, les decía, pero ellos estaban ofendidos por esas cosas extrañas que los aprisionaban. No puedo loco, no puedo, decía, todita mi vida jugué descalzo, y se sacaba los botines y los revoleaba lejos.

Nosotros nos comíamos las uñas, los codos, nos arrancábamos los pelos.

El papá de Andrés, el cinco, era zapatero y lo llamamos para preguntarle si no podía inventar un botín sin suela con algún cuero finito, una especie de bota de potro que cubriera el pie, con un cordón para sujetarlo y nada más. Pero el Tano dijo muchachos, el árbitro no es boludo. Finalmente, Pulpo dijo que haría todo lo posible: no se iba a sacar los botines hasta el domingo y se iba a mentalizar de que no existían, que sus pies eran libres y tenían las alas de siempre. No sonó muy convincente su metáfora, sobre todo faltando nada más que cuarenta y ocho horas para el partido, pero nos aferramos -tampoco nos quedaba otra- a los ruegos y a la idea de que una última cuotita de la suerte que nos había acompañado a lo largo del torneo iba a estar con nosotros el domingo.

Llegó el domingo. Todo Hernández estaba ahí, sacudiendo el alambrado, agitando banderas, descontrolados. Había bebés con la camiseta del Depo, las chicas del colegio armaron un coro con canciones pegadizas que todos seguían, y mi abuela, que en su vida había visto un partido de fútbol, se filtró entre la multitud que nos alentaba al entrar y se acercó hasta mí para darme un beso y decirme que yo era su nieto preferido.

Ese día estrenamos un equipo donado para la ocasión por el intendente: las camisetas eran blancas como siempre, pero en lugar de las mil rayas éstas tenían unas estrellas rojas brillantes y los pantalones haciendo juego, rojos con estrellitas blancas. Pulpo llegó con los botines puestos. Cuando Mota le alcanzó las medias, se negó a usarlas. Ya bastantes problemas tengo, le dijo.

Habíamos planificado el partido con actitud ofensiva, con tres delanteros e intenciones de abrir la cancha y tocar, pero a los cinco minutos nos dimos cuenta de que la única estrategia posible esa tarde era colgarnos del travesaño y aguantar. Y aguantamos, que no era poco, pero a excepción de algún pelotazo ciego, no pasamos la mitad de la cancha. En todo el primer tiempo tuvimos apenas un tiro libre por una mano en el círculo central; la Mula tomó carrera y le pegó al arco, seguramente no con la fantasía de clavarla en un ángulo sino con la idea de tenerla lejos de nuestro área al menos por treinta segundos, y tan con el alma le dio que yo, que estaba a no menos de noventa metros del arco contrario, escuché el retintín de la bocha cuando dio de lleno en el travesaño. De hecho, hay que decirlo, en ese primer tiempo la Mula jugó tan bien que hubiera parado un tren él solo. Después, como es lógico, se cansó. Y en el segundo tiempo, básicamente lo que hicimos fue rezar y preguntarle al Tano cuánto faltaba para la hora.

Pulpo no la tocó. Bah, sí la tocó: tres o cuatro veces se la pasó a los contrarios y tres o cuatro veces la mandó a la tribuna. La hinchada se lo quería comer crudo. La policía tuvo que frenar a unos pasionales que saltaron el alambrado y se mandaron con la idea fija de carnearlo. La voz que más se escuchaba era la del padre de Tacuara, que lo puteaba hasta en chino.

Los últimos veinte minutos fueron el infierno, la pelota ardía como un meteorito. Si por casualidad la veíamos pasar, la reventábamos en cualquier dirección. La única indicación técnica que se escuchaba eran gritos de sacala boludo, sacala. A Pulpo le dijimos que se quedara bien arriba, pescando. No tanto por la esperanza de un contraataque, sino para evitar que pifiara y la metiera en contra.

Córner para Villa Etelvina. Otro más. El Tano nos gritó que faltaban dos minutos. Lo tiraron bien pasado. Yo estaba solo en la punta del área y la pelota me cayó a los pies; la paré, levanté la cabeza y lo que vi era penoso: en el círculo central, y con un defensor pegado a él, Pulpo levantaba la mano reclamando la pelota. Ya se me venían encima y no se me ocurrió otra cosa mejor, así que le di el pase.

Fue entonces cuando sucedió.

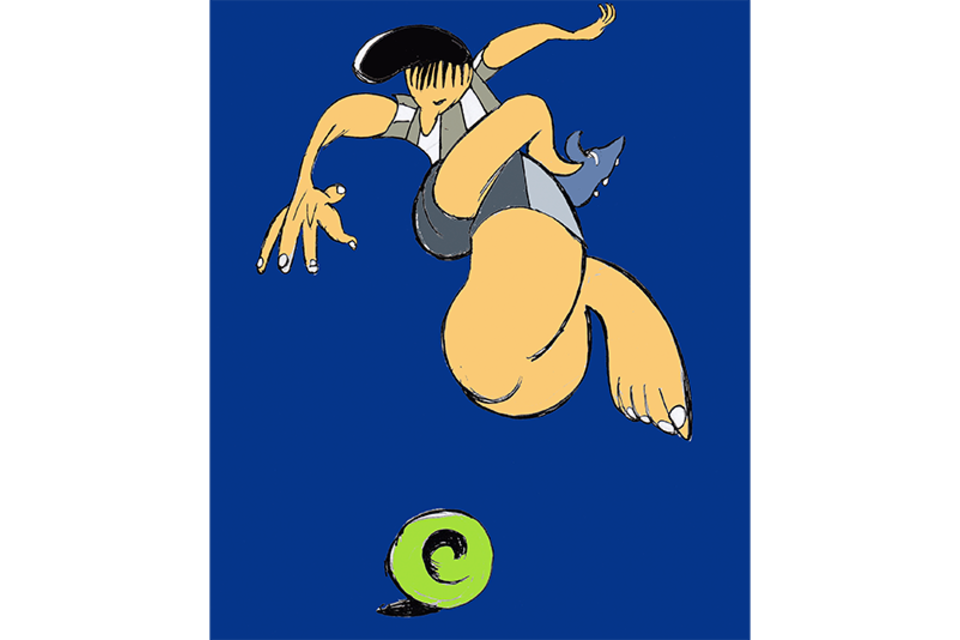

Pulpo se adelantó para recibir; el defensor le pisaba los talones, y tanto se los pisó que le sacó el botín derecho. Ni bien sintió su pie libre, Pulpo la pisó y aguantó la carga del otro, adelantó apenas la pelota, y así, siempre de espaldas al defensor, de cucharita le pasó la bocha por la derecha, giró rápido y se le escabulló por la izquierda. Tenía media cancha para correr y fue una flecha. La gente se desgañitaba en las tribunas: corré muerto, le gritaban. Y Pulpo corrió.

El arquero se adelantó hasta el borde del área con los brazos abiertos. Pulpo siguió a toda velocidad hasta que estuvo a pocos metros de él. Excepto el defensor que lo seguía -que había quedado bastante rezagado- y el arquero que lo esperaba, los demás jugadores éramos tan espectadores como los que estaban en las tribunas. Cuando Pulpo estuvo cara a cara con el arquero, yo pensé va a tirar un sombrerito este degenerado, pero lo que hizo el muy hijo de puta fue algo peor: una bicicleta a la carrera, una locura total. El arquero se estiró en el aire y me pareció que la agarraba, pero por suerte no. Pulpo, mientras tanto, le pasó por un costado y antes de que la pelota tocara el piso le dio de lleno con el pie desnudo y la clavó en el medio del arco.

El tiempo se detuvo. En mi memoria es como si en ese instante hubiese entrado en otra dimensión. Una dimensión en la que no había gritos ni ruidos, sólo el gorjeo de los pajaritos como en un amanecer de primavera, y una secuencia de imágenes que se suceden en cámara lenta. En la primera está Pulpo, solo en el mundo, sacando pecho, tan sólido como inalcanzable: la mirada fija en algún punto del más allá, y más acá su pie descalzo reluciente. Después veo a la gente que salta el alambrado, rompen los portones y esta vez los policías los dejan, ellos también corren a la cancha, porque todos quieren abrazar a Pulpo y elevarlo hasta el cielo y gritar su nombre, y gritar campeones, porque gracias a él éramos campeones, campeones por primera vez y para siempre.

Hubo mucha discusión, pero el gol fue convalidado por el árbitro; explicó con voz firme que el reglamento indica que no se permite jugar descalzo, pero nada dice sobre qué se debe hacer si a un jugador le sacan un botín y justo en ese momento y con ese pie hace un gol. Así que el beneficio de la duda jugó a nuestro favor y a los de Villa Etelvina los mandamos a llorar al cementerio.

Cuando terminamos la vuelta olímpica, nos entregaron las medallas y la copa. El presidente de la Comisión Organizadora del torneo le entregó a Pulpo un trofeo con forma de botín por el mejor gol del campeonato.

Yo a veces pienso que Pulpo lo planeó, que en un descuido del árbitro, quizá en alguna caída, se aflojó los cordones del botín derecho. No por eso iban a parar el partido, a cualquiera se le puede salir un botín. Pero esto es algo que ni siquiera me animo a pensar en voz alta cuando estoy solo. Y enseguida pido perdón: no, me digo, Pulpo sería incapaz de hacer algo así para alcanzar la gloria.