Bajo un cielo naranja con amarillo cadmio, cae el esqueleto de un árbol flaco como una línea. Lo mueve el viento. Su sombra gris, con pinceladas azules y negras, refuerza el movimiento, sobre una tierra de celestes que arman un pequeño y vital océano. Está atardeciendo. Bien abajo, a la derecha, asoman algunos tallos ascendentes, es una hierba, que en esa tierra-océano parece transformarse en alga. Es un óleo mínimo de 27 x 37 cm de una belleza enorme, que pintó la artista húngara Margit Eppinger Weist (1902- 1989) en uno de sus viajes. “Norte”, se lee chiquito, bien arriba, con letras negras que parecen un camino de hormigas. Podría ser Túnez, podría ser Salta. Es uno de los cientos de paisajes que la artista pintó a lo largo de su intensa existencia, repleta de movimiento. Budapest, Berlín, París, Eslovaquia, Argentina. Algunas biografías se construyen con narraciones. Otras, con geografías. Tal vez por eso Margit pintó retratos y paisajes durante toda su vida. Las personas que amaba, los lugares que habitaba, los espacios que miraba. Imágenes donde la vida cotidiana queda registrada, especie de inventario personal de seres y momentos que resisten todos los viajes y todas las tristezas. Travesía, exposición curada por Cecilia Rabossi donde se ve el recorrido artístico de la pintora, es un testimonio de eso.

Eppinger Weisz nació en Budapest en el seno de una familia burguesa. Al terminar el bachillerato, estudió pintura en el taller de Adolf Fényes. Vivió y trabajó en Berlín y luego en París, en el período de entreguerras, donde colaboraba con sus ilustraciones en la revista Vogue. París brillaba: Picasso despedía al recién fallecido Apollinaire con esculturas de alambre, André Breton incluía palabras y sueños en la construcción de las imágenes, Le Corbusier se hacía ciudadano francés mientras modernizaba la ciudad, Marcel Duchamp jugaba campeonatos de ajedrez y Man Ray experimentaba con rayogramas. Ese es el lugar al que necesitó volver Margit después de sobrevivir, con toda su familia, a los nazis. Perdieron su casa, se la quemaron. También quemaron su fábrica. Una familia les dió refugio en una estancia, en Eslovaquia. Antes y después de ser víctima de la tragedia, no dejó nunca de pintar. Las manos de Margit eran poderosas, su herramienta vital que le permitían conectar con la vida, con el mundo. Cuando regresó a Budapest con su familia, volvió a pintar. Se convirtió en una figura importante de la cultura de Hungría. Nucleó artistas, compró obras, viajaba a París buscando novedades, publicaciones, ideas, interpretaciones de avanzada sobre la pintura. Su casa se transformó en un lugar de encuentro. Entre ellos, los geniales artistas plásticos Corneille y Doucet, posteriores fundadores del revolucionario grupo expresionista Cobra. Antes, los tres artistas habían sido parte del movimiento Escuela Europea, cuyo epicentro estaba en la ciudad de Szentendre. Ahí trabajaban, debates, punturas, exposiciones. Se acompañaban y creaban para poder sanar.

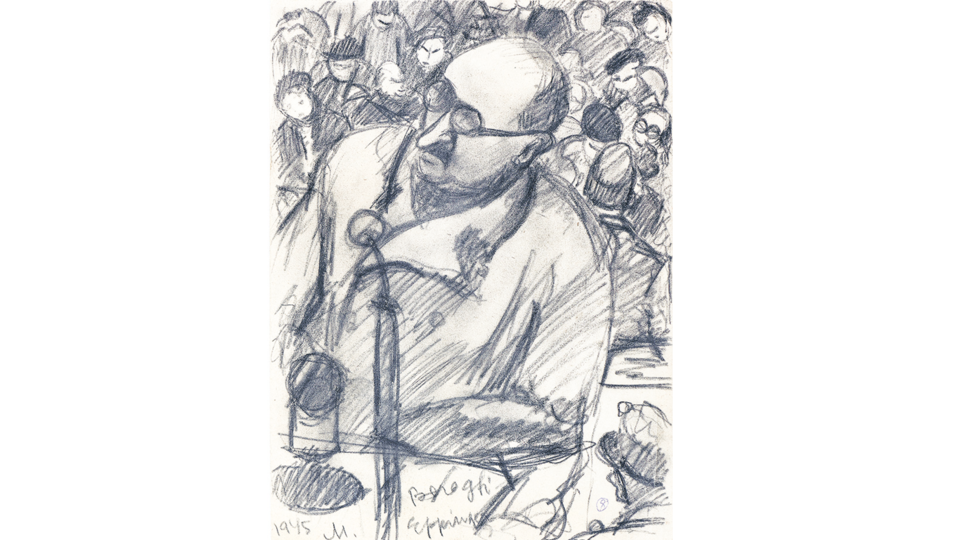

Entre todos estos acontecimientos –antes de instalarse definitivamente en la Argentina con su familia en 1948– la artista solicitó estar presente en el juicio a los nazis. Eran los llamados juicios por tribunales populares, donde se enjuiciaba y condenaba a los responsables del holocausto húngaro. La artista presenció, de cerca, cada uno de los juicios, donde dibujaba mientras constituía un testimonio histórico. Hizo decenas de retratos, bocetos rápidos y firmes sobre hojas blancas. En las carbonillas no hay misterio, no hay curvas, ni dudas. Hay caras sin ojos, cuerpos como cajas, trazos firmes del carbón más negro que nos obligan a mirar eso que no se puede comprender. La técnica aguda y sensible de la artista se revela en perspectivas, formas muy claras y contundentes que no evitan lo complejo de las posturas, detalles de los siniestros uniformes ni el horror de la situación.

Si pintar es reconocer, dibujar es descubrir, enseñó John Berger. Mientras que un lienzo nace –por su formato vertical– con la intención de circular y ser público, dibujar es un acto privado, íntimo, del artista respirando casi sobre su papel. Dibujar exige una observación atenta para transmitir el semblante de lo indagado. Margit los miraba. Tenían nombre y apellido, tenían cargos políticos, pero estaban huecos por maldad. Caras siniestras, algunos nazis hasta parecen marcianos, con cabezas de formas extrañas, casi extraterrestres. La artista salía totalmente perturbada de estas sesiones. Pero tenía a Szentendre para renacer una y otra vez, tenía la pintura.

No buscó venganza, no se llenó de odio ni de compasión. Siguió pintando, descansando en la belleza, construyendo sentido a través de su obra. En todos lo cuadros donde aparecen personas, sean familiares o desconocidos, sean próximos o protagonistas secundarios de la escena, su mirada es cálida. Margit es una pintora empática, aunque sin rasgos de existencialismo. Pinta contra el silencio, como gesto fundamental, como forma ser y leer el mundo. No sólo había sobrevivido el horror sino que sus sueños –y su pulsión vital– seguían vivos. Sin embargo, no es una pintura romántica, surrealista o metafórica. Hay una especie de naturalismo presente en la obra de Eppinger Weisz. Retratos de escenas mínimas que hacen grande la vida. El paisaje en el que descansamos cuando vamos de vacaciones, caras de las personas queridas, las flores que crecen en el jardín y llenan los ojos de carmín, la sombrilla blanca y roja debajo de la cual duerme la siesta una pareja desconocida en la playa, amigos conversando en los sillones de un rincón oscuro del living.

Si cada pintor resume a su manera la historia del arte, en la obra de Margit vemos el pasaje de cierta figuración naturalista hacia una abstracción cada vez mayor. El color y la vitalidad de la pincelada, a partir de las obras de la década del 60, le va ganando a las formas y la narración. Con los años, la mano se suelta y se libera progresivamente del ojo, de lo mirado. Al comienzo de su obra los retratos eran personas y los paisajes, lugares. Eso fue cambiando. El autorretrato que se hizo la artista a los 78 años tiene un cielo que es un aura. Celestes y azules se apoyan en sus hombros. Sus pupilas translúcidas forman parte de ese mismo cielo. Su mano tiene un gesto, parece bailar. Está pintando. La mano como un ala. Sus oídos sostienen perlas. Detrás, a lo lejos, una manchita negra, dos o tres líneas que parecen ser un pájaro. Al final de su obra, ella era el paisaje.

Travesías de Margit Eppinger Weisz se puede ver en Fundación OSDE, Suipacha 658, piso 1. Hasta el 27 de abril.