Murió porque su depresión lo quiso. Fue hace cincuenta años y cuando tenía –casi– cincuenta años. Aún no habían pasado millones de cosas en América y el mundo, pero una jugarreta de esas que gustan al imaginario la asocia con tales hechos posteriores a su ida. El nombre de Violeta Parra va indisolublemente ligado a los intentos revolucionarios en el Tercer Mundo, hijos de Argel, Eva y Fidel; a Vietnam; a las gestas musicales de Quilapayún, Mercedes Sosa, Los Beatles o Víctor Jara; al pacifismo; al hippismo; al canto de protesta; a las pastillas anticonceptivas; al feminismo; a la libertad y la paz; al reconocimiento de los pueblos originarios; al folklore chileno, argentino y latinoamericano; a Joan Baez, Bob Dylan, los derechos de los negros…. A todo ese espíritu de fines de los sesenta que pondría el sentido del mundo en otra frecuencia. Y, claro, a sus enormes contradicciones que, sintetizadas en Violeta, ya arrancan desde su nacimiento del que, dicho sea de paso, este 4 de octubre se cumplirán cien años. Aún no se sabe, por caso, si su madre la parió en San Fabián de Alicó, una comuna precordillerana de la provincia de Ñuble, o en San Carlos, una ciudad ubicada en la misma provincia.

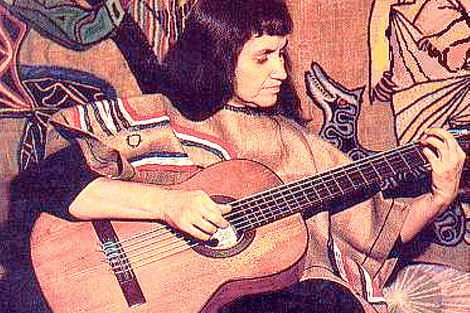

Pero sí que nació como Violeta del Carmen Parra Sandoval y que hizo de todo. Que le fue escapando como pudo a la pobreza, a las dolencias y a las enfermedades de la infancia. Que escribió poesías, compuso y cantó tonadas, cuecas, parabienes, décimas, corridos, y ritmos andinos. Que escribió libros; trabajó en bares, puertos, circos y fondas; tocó guitarra, charango, cuatro, arpa, y quena; y pintó paisajes y pasajes sobre madera, tela y cartón. Que esculpió; cosió; trabajó la cerámica; dio clases; recopiló músicas en los campos; animó programas de radio, tejió y bordó. Tanto hizo la Violeta en vida, que una de sus décimas autobiográficas lo expresa mejor que mil palabras: “No existe empleo ni oficio / que yo no lo haya ‘ensayao’...” También tuvo experiencias de amor traumáticas –tanto, que una de ellas la llevó al suicidio–, pero también de las otras, que resultaron en cinco hijos, dos de ellos de un mismo padre, un obrero del ferrocarril llamado Luis Cereceda, y músicos (Isabel y Angel) y tres más: Carmen, con el carpintero Luis Arce, Rosa Clara y Luis.

Lo primero que hizo esta poetisa que presintió en cuerpo, alma y arte el cambio de una era, fue cantar. Tenía ocho años cuando lo hizo por primera vez, acompañada de una guitarra, y once cuando diseñó sus primeras canciones. Seis más cuando se trasladó a Santiago junto a su hermana Hilda con el fin de cantar en cualquier lado. Fue el principio de un periplo más hamacado que un tren. El principio de constantes viajes por tierras lejanas y cercanas, que le dieron al movimiento de la Nueva Canción Chilena, su matiz más universal. De hecho, su primer registro discográfico fue en Francia bajo el nombre de Guitare et Chant: Chants et Danses du Chili, publicado en 1956, cuando ya había estado dando vueltas por la Unión Soviética y Polonia.

Se trata de un impecable fresco constituido por esos temas populares que Violeta gustaba rastrear en gentes anónimas y rurales de su Chile (“Miren como corre el agua”, “El palomo” y “Canto a lo divino”, entre ellos), más tres clásicos que la marcarían de por vida: “Violeta ausente”, “Casamiento de negros” –que ya había grabado en un simple, tres años antes– y “La jardinera”, que vería la luz en simples posteriores, y en la reedición póstuma y completa del mismo trabajo, en 1975. Fue el disco debut de una zaga que continuaría con siete discos publicados por EMI-Odeón, entre los que se destacan Recordando a Chile (el de “Paloma ausente”, “Qué he sacado con quererte” y “Qué dirá el Santo Padre”), Carpa de la reina (el de “La pericona se ha muerto” y “Los pueblos americanos”), ambos discos del prolífico 1965; y de Las última composiciones, postrero trabajo en vida de la chilena que, paradojal, se despide con “Gracias a la vida”, además de “Volver a los 17”, “Run Run se fue pa`l norte” y la premonitoria e intensa “Maldigo del alto cielo”.

Aquel disco, el único publicado por la RCA Víctor, es considerado como uno de los mejores de la música popular chilena del siglo XX y expresa, más allá de la lumínica y –tal vez– anticipatoria “Gracias a la vida”, resabios del amargo gusto que le había causado la separación de su gran amor, el antropólogo y músico suizo Gilbert Favre, entre otros latigazos al alma, como la desidia de parte de ciertas usinas culturales chilenas para con sus trabajos, el retorno a la pobreza o la muerte prematura de Rosa Clara, su cuarta hija. Había grabado tal disco junto a sus hijos Isabel y Angel, que ya la habían acompañado en una gira por Alemania, Italia, Francia y la Unión Soviética tres años antes. Y se escuchó tanto como el disparo que se pegó en la sien derecha, en un acto pensado y volitivo, a las seis menos veinte de la tarde de un –también– domingo 5 de febrero de 1967.

Murió sola en su carpa de La Reina, pero no pasaron más de tres horas para que miles de chilenos salieran a llorarla en cada barrio pobre del país, y tantos más de otros barrios del orbe mundial, donde habían llegado sus profundos cantos latinoamericanos: “Gracias a la vida que me ha dado tanto / Me ha dado la risa y me ha dado el llanto / Así yo distingo dicha de quebranto / los dos materiales que forman mi canto / y el canto de ustedes que es el mismo canto / y el canto de todos, que es mi propio canto”, eternizarían por caso Mercedes Sosa y Joan Baez, con el seguro objeto de reivindicar a Violeta, a la altura de sus circunstancias.

![function body_3(chk,ctx){return chk.f(ctx.getPath(false, ["author","title"]),ctx,"h");}](https://images.pagina12.com.ar/styles/width470/public/2016-10/cristian-vitale.png?itok=9VNkjbSR)