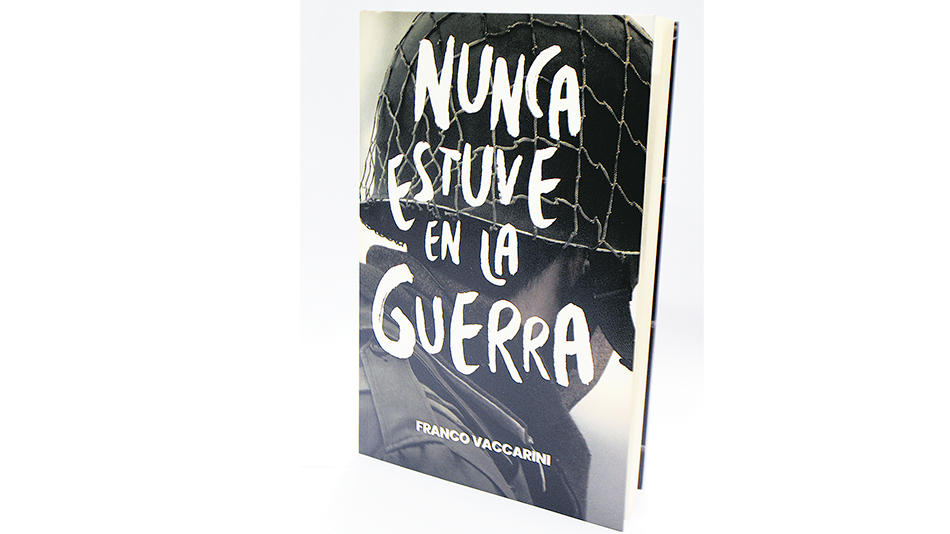

Entre lo que se ha escrito sobre el tema Malvinas, una novela dirigida especialmente a lectores y lectoras jóvenes sobresale por la contundencia de su relato, por el modo en que pinta con precisión literaria ese episodio de la historia y a sus jóvenes protagonistas. Nunca estuve en la guerra, dice sin embargo Francisco, el narrador, y así se llama la novela. Lo cual es estrictamente verdad, porque el joven conscripto toma contacto con este conflicto bélico (al que veía desde afuera, como tantos, con admiración, la oportunidad de ser un héroe) desde su lugar de furriel en la enfermería de la base naval de Puerto Belgrano. Como le ocurrió al mismísmo Franco Vaccarini, el autor de esta gran novela, ahora reeditada por SM.

“Y sí, es mi única novela flagrantemente autobiográfica”, confirma el autor de El cruce, Fiebre amarilla y Cómo bañar a un marciano, entre decenas de títulos para niños y jóvenes (también para adultos) que lleva editados (ver aparte). El también puede decir: Nunca estuve en la guerra. Pero como Francisco, también estuvo muy cerca de la Guerra de Malvinas, cuando le tocó hacer el servicio militar obligatorio en la enfermería de la base de Punta Alta, al sur de la provincia de Buenos Aires.

Desde la experiencia de aquel adolescente de Lincoln como colimba, un Vaccarini ya adulto evoca en este libro lo que vivió y los personajes que conoció: los soldados que pasaron por las islas y llegaron a la enfermería con marcas por fuera y por dentro, los oficiales, suboficiales y tenientes y sus modos de mando, las solidaridades y las canalladas, los miedos, las angustias, la amistad. También lo que significa ese momento tan especial para cualquiera, el del pasaje a la adultez –y el amor, y los amigos, y el futuro incierto, y la relación con los padres–, vivido en ese contexto, el de una guerra presente. Todos esos recuerdos se vuelven literatura, con una trama que atrapa. Y que seguramente provoca gran empatía en los lectores jóvenes, que podrán identificarse con el protagonista de diferentes maneras, pero que, como ocurre con los buenos libros, convoca sin límites de edad.

–¿Cómo nació el impulso para escribir sobre este tema pensando en un público joven?

–Desde los 20 años sabía que un día escribiría sobre Malvinas, porque era el tema de mi generación, pero a la vez era una espina. Me dolía, me disgustaba, no le encontraba la forma, me resultaba emocionalmente demoledor. En 2011 tuve una pancreatitis y por un misterio de las obras sociales, terminé derivado al Hospital Militar Central, donde, dicho sea de paso, me atendieron muy bien. Una pancreatitis es algo muy doloroso, con riesgo cierto de vida. Esa certeza y el hecho de que todos los hospitales militares se parecen, me trajo un cargamento de recuerdos. Así descubrí que ya no era joven, que mi juventud era algo así como una ficción en mi memoria, y entonces encontré gusto en buscar a ese muchachito que había sido, siempre obsesionado por encontrar un lugar tranquilo para escribir, incluso en la colimba.

–¿Y cuánto hay de autobiográfico o de experiencia vivida?

–Quiero ser preciso con esto. El 1º de agosto de 1982 entré a la colimba, hice la instrucción en el Centro de Instrucción y Formación de Infantes de Marina, el Cifim, frente al Parque Pereyra. En la jerga colimba era el “Infierno verde”, por sus montes y desniveles y las condiciones de extrema dureza que se les imponían a los soldados. Una dureza que tenía que ver más con la humillación, con los “bailes”, cambiarte la temperatura del agua en las duchas, despertarte a mitad de la noche... La típica “desinstrucción” a la que tan apegados estaban nuestros militares. No olvidemos que colimba significa “correr, limpiar, barrer”, ¡minga de prepararte para una guerra!

–El protagonista llega a Puerto Belgrano, la base de Punta Alta. ¿Vos también?

–Sí, un mes y medio después me enviaron a mi destino en la Fuerza de Apoyo Anfibio, en la Base Naval de Puerto Belgrano. Y ahí me derivaron al Departamento Sanidad, es decir la enfermería. Yo no había hecho el curso de enfermero, entré como el furriel o empleado administrativo. Poco a poco, la enfermería se convirtió en mi casa; tenía acceso a papel y máquina de escribir, así que escribía escondido, sobre todo poemas. Y siempre acompañado por “Abaddon, el exterminador”, de Sabato...

–¡Como en la novela!

–Sí. Y después me trajo un problema, como también cuento en un capítulo. Después de mi horario de oficina ya no volvía a la cuadra, poco a poco todos aceptaron que yo estaría todo el tiempo ahí, aunque me costó alguna noche de calabozo. Y terminé aprendiendo las artes del buen enfermero conscripto: tomar la presión, la fiebre, vacunar, hacer guardias... Allí conocí a los enfermeros del Buque Hospital Bahía Paraíso, y a los soldados que habían pasado por las islas y estaban en tratamiento. Iban y venían de la enfermería al Hospital Naval. Puerto Belgrano es la mayor base naval de la Argentina y era un hervidero de historias que estaban en carne viva.

–¿Y los personajes de la novela también fueron soldados reales, que conociste?

–Los nombres son ficticios, pero el chico del Chaco al que le habían amputado una pierna (Palatinus) es real, y Lisandro, el misionero con síndrome esquizofrénico, también. Lo mismo con los suboficiales enfermeros y el teniente de navío médico. Todo lo que transcurre en Puerto Belgrano es real. Hay más ficción cuando salto a las islas; para esos capítulos me nutrí de lecturas, testimonios de veteranos, y el recuerdo de las charlas entre delirantes y tristes con Lisandro...

–El tema Malvinas sigue incomodando. Se piensa a los excombatientes como héroes o como chicos indefensos. Entre hablar de soberanía y de una guerra sin sentido y atroz, como todas las guerras...

–El 29 de marzo de 1982, a mis 18 tímidos años, entrevisté a Borges en su departamento de la calle Maipú y una de mis preguntas fue qué pensaba de la guerra. El citó a Alberdi, me dijo que la guerra era un crimen, más allá de que las guerras defensivas no te dejan más opción que defenderte. Días después, nos metían en esta guerra demencial. Aquí hubo un grado superior de criminalidad, porque se obligó a ciudadanos sin instrucción a ir al frente. La primera incomodidad surge de que muchos festejamos la toma de las islas, hay una mala conciencia como sociedad ahí, y es mejor aceptarlo, abrir los ojos a la manipulación de la que podemos ser víctimas. Los veteranos de guerra argentinos fueron chicos, porque apenas si tenían 18 0 19 años. Fueron conscriptos, es decir, fueron obligados a hacer la guerra. Y fueron soldados, porque en los hechos debieron actuar como tales. Chicos, conscriptos, soldados; los tres términos a la vez los definen.

–Tampoco se sabe cómo ubicar el sentimiento de patria allí...

–No hay que olvidar que “patria” es la palabra preferida de los fascistas, unifica a un grupo o país para separarlo de otro grupo o país. Me gusta más el concepto de “Patria Grande”, que incluye a los otros, a nuestros vecinos y a los vecinos de nuestros vecinos.

–¿Qué destacan o descubren los lectores jóvenes en esta historia?

–Tuve encuentros con lectores, sobre todo en escuelas secundarias. Es común que me digan “mi papá estuvo cerca de ir a la guerra” o “mi tío estuvo en la guerra”. Se pueden identificar con Francisco, el narrador, usan el libro como algo que los acerca a sus mayores, y eso me encanta. Les pega fuerte el contraste entre la idealización de la guerra, y la realidad que pulveriza todo ese romanticismo, contado en muertos, familias destrozadas, toda esa porquería inmunda que es la guerra. Y sobre todo esta, que dejó al descubierto la cobardía, la ineptitud y la irresponsabilidad criminal de Galtieri y compañía. También compartí charlas en ferias del libro, en profesorados, en el Museo Malvinas, con veteranos de guerra.

–¿Y qué te dijeron los ex combatientes?

–Las respuestas son buenas, emotivas. Como la carta que hace unos meses me envió Gabriel, me cuenta que terminó el libro con lágrimas en los ojos. Siempre la respuesta a la lectura fue positiva, se ven representados en los personajes, porque éramos así; porque yo fui uno de ellos, de los que no fueron a Malvinas y lo que hice fue describir el sacrificio que hicieron en las islas o en el Buque Hospital, o en el General Belgrano; y lo que pasó inmediatamente después para los que todavía no podían volver a casa, porque no tenían el alta médica.

–En la novela hay dos personajes que representan a esos soldados que no podían volver a casa porque no tenían el alta médica. Impresiona saber que realmente existieron...

–También es verdad que Lisandro me regaló ese rosario blanco, de plástico, supuestamente bendecido por el Papa, que reservaba para dárselo a su mamá... Pero ese día me dijo que él pensaba que no la vería más y me lo regaló. No lo pude convencer de que no sería así.

–¿Guardás ese rosario?

–No, no... No sabés la culpa que me da eso... Mi vida fue de mucho ir y venir, mucha mudanza; el rosario se perdió, lo perdí. En parte, el libro me absolvió de esa culpa, porque no lo olvidé; no olvidé su drama, mantengo viva la imagen de Lisandro. Que los lectores sepan que Lisandro no fue un invento mío, un capricho: él existió, él fue un colimba de la FAPA, en Puerto Belgrano, de la Infantería de Marina, que terminó en el Borda. No sé qué fue de su vida, no sé si volvió a Misiones, pero algunas de sus palabras quedaron en mi libro. Es todo lo que pude hacer por él: no olvidarlo.

![function body_3(chk,ctx){return chk.f(ctx.getPath(false, ["author","title"]),ctx,"h");}](https://images.pagina12.com.ar/styles/width470/public/2016-11/karina-micheletto.png?itok=Cy7Z9ugB)